板块导航

附件中心&附件聚合2.0

For Discuz! X2.5 © hgcad.com

For Discuz! X2.5 © hgcad.com

附件信息右侧广告

- 打开方式: 图片查看器

- 资料大小: 15.27 KB

- 下载次数: 4

- 上传会员: 智慧谋略

- 上传时间: 2025-03-14

- 本站网址: loveto.cc:520

- 查看附件所在的主题

- 下载附件

信息有能量吗:

宇宙中三种东西:物质不灭、能量守恒,信息消失后去了哪里?

当我们凝视星空,试图解读浩渺的宇宙,最终都将被三大概念所吸引:物质、能量与信息。这三者在科学领域中构成了现代宇宙学、物理学和信息学的基石。但它们到底是什么,又是如何塑造我们所知的宇宙呢?

物质,是宇宙中的构成单位,从星球、恒星,到各种微观粒子,无一不是物质的存在。能量,无处不在,驱动星系的旋转、控制化学反应,甚至使生命得以维持。而信息,虽然看似无形,但实际上它在各种物理过程中都扮演着重要的角色。

从宏观到微观,这三者互为因果,密不可分。但令人好奇的是,当我们理解了物质的不灭和能量的守恒,信息的流向和存在状态似乎并不那么明确。它真的可能消失吗?

物质的不灭性

物质,对于每一个观察者来说,都是宇宙中最直观的存在。从古至今,无论是哲学家还是科学家,都在探索物质的本质。

从原子到分子:物质的构成

物质是由原子组成的。这个简单的事实可以追溯到古希腊的哲学家,但直到20世纪初,这一概念才得到了真正的证实。原子,作为物质的基本单位,由更小的粒子——电子、质子和中子组成。而原子又可以组合成分子,构成各种物质和化合物。比如,两个氢原子和一个氧原子组合,就形成了我们熟知的水分子。

物质转化:化学反应和核反应

虽然原子和分子是物质的基本单位,但它们并不是永远不变的。在化学反应中,原子重新排列,形成新的分子。例如,氢气和氧气可以通过化学反应生成水。但在这些反应中,物质的总量是守恒的,这就是所谓的“物质守恒定律”。

而在核反应中,原子核发生变化,如核聚变和核裂变。这些反应释放出巨大的能量,如太阳的核聚变或核电站的裂变。但即使在这样的高能反应中,物质也并没有真正“消失”,而只是转化为了其他形式的物质或能量。

从黑洞到宇宙尺度:物质的命运

说到物质的命运,我们不得不提到黑洞。这些神秘的宇宙对象具有强大的引力,可以“吞噬”其他的物质。但根据史蒂芬·霍金的研究,黑洞也会发射出所谓的“霍金辐射”,使其最终蒸发掉。但这并不意味着物质消失了,它只是变成了其他形式的粒子和辐射。

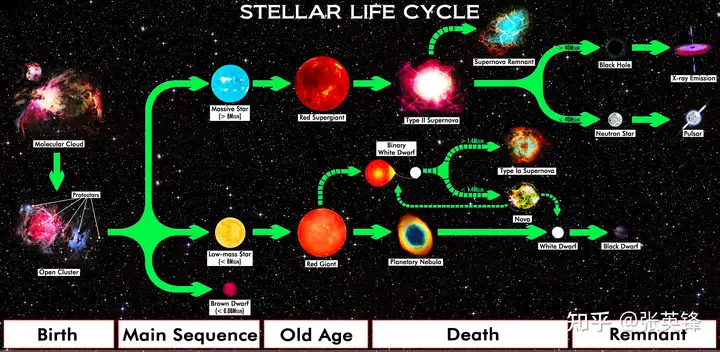

在更大的宇宙尺度上,物质也在不断地演变。从恒星诞生、生命维持、到恒星死亡、形成黑洞或中子星,物质始终在转换和循环,但其总量始终保持恒定。

能量的守恒

能量是推动宇宙中所有物理过程的核心因素,它无处不在,从天体运动到我们的日常生活。与物质类似,能量也有其守恒之特性。

能量的定义与种类

能量可以定义为一个系统进行工作的能力。它有多种形式:动能、势能、电磁能、核能等。例如,一个移动的物体具有动能;一个处于高处的物体由于地球引力而具有势能;电磁波(如光和无线电波)具有电磁能。

能量转换的实例

在日常生活和自然界中,能量常常从一种形式转化为另一种形式。风能转化为电能的风力发电机、化学能转化为热能的火柴、势能转化为动能的滚下山的石头,都是能量转换的例子。但是,在这些过程中,能量的总量始终是恒定的。这就是著名的“能量守恒定律”。

宇宙的能量平衡

从宇宙的角度来看,能量守恒在许多天体和现象中都得到了体现。例如,恒星通过核聚变将氢转化为氦,释放出巨大的能量,这些能量以光和热的形式散发出来,为恒星所在的星系提供能量。再比如,黑洞“吞噬”其他物质时,物质的部分能量会被转化为辐射,这也是为什么观测到的黑洞周围经常伴有高能辐射的原因。

总的来说,宇宙中的每一个过程、每一个现象,都在证明能量守恒定律的普遍性和不变性。从大到小,无论是恒星、星系,还是单个的粒子,它们之间的互动都遵循这一基本原理。

信息的特性

信息,与物质和能量相比,可能是最难以捉摸的概念。在我们的日常生活中,信息无处不在——从聊天记录、书籍到电视广播,但在物理学中,它的定义和特性却更加深奥。

信息与物质、能量的关系

在基本的层面上,信息是关于物理系统状态的知识。例如,当我们知道一个电子的位置和速度时,我们就获得了关于它的信息。这种信息存储在物质中,并且需要能量来进行传递。因此,物质、能量和信息在物理过程中是相互关联的。

信息的存储和传递

在现代社会,信息的存储和传递主要依赖技术手段,例如硬盘、光纤和无线电波。但在更基本的层面,信息的存储可以看作是粒子状态的编码,而传递则是状态的转移。例如,在量子计算中,信息是存储在量子比特的超位置中,并通过量子纠缠进行传递。

然而,与宏观世界相比,微观世界的信息传递是有限制的。根据海森堡的不确定性原理,某些信息是不可能完全知道的,例如一个粒子的位置和动量。这为信息的特性增加了额外的复杂性和难度。

信息消失的谜题

对于物质和能量,我们有明确的守恒定律。但信息的流向似乎不那么明确。特别是在某些极端的宇宙情境下,信息似乎有可能“消失”。

黑洞的信息悖论

黑洞是一个引人入胜的天体,其强大的引力让任何接近它的物质都无法逃逸,甚至连光也不行。但根据史蒂芬·霍金的理论,黑洞会发射出霍金辐射,并最终消失。这引发了一个问题:当物质掉入黑洞后,其所携带的信息会去哪里?

这被称为“黑洞信息悖论”。如果信息真的在黑洞中消失了,那么它违反了量子力学中的一个基本原则——信息守恒。这使得科学家们对黑洞的本质和信息的命运进行了深入的思考。

量子纠缠与信息传递

量子纠缠是量子力学中的一个神奇现象,当两个粒子被纠缠在一起后,无论它们相距多远,一个粒子的状态改变都会立刻影响到另一个粒子。这种超越时间和空间的信息传递给科学家提供了关于信息流向和本质的新思路。

一些理论物理学家认为,纠缠可能是解决黑洞信息悖论的关键。也就是说,掉入黑洞的信息可能通过某种形式的量子纠缠在宇宙的其他地方得到“复制”。

信息是否真的消失了?

尽管我们仍然在探索答案,但目前的认识趋向于认为信息不会真正消失。它可能会被转移、变形或存储在我们尚未理解的宇宙结构中。但它的存在是宇宙中不可分割的一部分,正如物质和能量那样。

总结:物质、能量和信息在宇宙中的角色和互动

经过前面的探索,我们发现物质、能量和信息是构成宇宙的三大要素,它们之间的关系错综复杂,但又不可分割。

物质是构成宇宙的基础,从微小的原子到庞大的星系,都是物质的表现形式。而物质的转化和流动,则需要能量的参与。能量存在于各种形态,它驱动物质的变化,也使得宇宙中的众多现象得以发生。

然后是信息,这可能是这三者中最为神秘的存在。信息描述了物质的状态,指导了能量的流动,但它自身的命运和特性却是一个巨大的谜团。从黑洞信息悖论到量子纠缠,信息的本质和流向一直是物理学家们热议的话题。

这三者之间的相互作用构建了我们所生活的宇宙。物质提供了宇宙的“形状”,能量是宇宙动力的来源,而信息则为这一切提供了“指令”。一切天体的运动、生命的起源、文明的进步,都离不开这三大要素的互动。

总之,对物质、能量和信息的探索不仅增强了我们对宇宙的理解,还促使我们对生活中的种种现象产生新的思考。在宇宙的浩瀚中,这三者构建了一个完美的和谐,为我们揭示了宇宙的奥秘和美妙。

当我们凝视星空,试图解读浩渺的宇宙,最终都将被三大概念所吸引:物质、能量与信息。这三者在科学领域中构成了现代宇宙学、物理学和信息学的基石。但它们到底是什么,又是如何塑造我们所知的宇宙呢?

物质,是宇宙中的构成单位,从星球、恒星,到各种微观粒子,无一不是物质的存在。能量,无处不在,驱动星系的旋转、控制化学反应,甚至使生命得以维持。而信息,虽然看似无形,但实际上它在各种物理过程中都扮演着重要的角色。

从宏观到微观,这三者互为因果,密不可分。但令人好奇的是,当我们理解了物质的不灭和能量的守恒,信息的流向和存在状态似乎并不那么明确。它真的可能消失吗?

物质的不灭性

物质,对于每一个观察者来说,都是宇宙中最直观的存在。从古至今,无论是哲学家还是科学家,都在探索物质的本质。

从原子到分子:物质的构成

物质是由原子组成的。这个简单的事实可以追溯到古希腊的哲学家,但直到20世纪初,这一概念才得到了真正的证实。原子,作为物质的基本单位,由更小的粒子——电子、质子和中子组成。而原子又可以组合成分子,构成各种物质和化合物。比如,两个氢原子和一个氧原子组合,就形成了我们熟知的水分子。

物质转化:化学反应和核反应

虽然原子和分子是物质的基本单位,但它们并不是永远不变的。在化学反应中,原子重新排列,形成新的分子。例如,氢气和氧气可以通过化学反应生成水。但在这些反应中,物质的总量是守恒的,这就是所谓的“物质守恒定律”。

而在核反应中,原子核发生变化,如核聚变和核裂变。这些反应释放出巨大的能量,如太阳的核聚变或核电站的裂变。但即使在这样的高能反应中,物质也并没有真正“消失”,而只是转化为了其他形式的物质或能量。

从黑洞到宇宙尺度:物质的命运

说到物质的命运,我们不得不提到黑洞。这些神秘的宇宙对象具有强大的引力,可以“吞噬”其他的物质。但根据史蒂芬·霍金的研究,黑洞也会发射出所谓的“霍金辐射”,使其最终蒸发掉。但这并不意味着物质消失了,它只是变成了其他形式的粒子和辐射。

在更大的宇宙尺度上,物质也在不断地演变。从恒星诞生、生命维持、到恒星死亡、形成黑洞或中子星,物质始终在转换和循环,但其总量始终保持恒定。

能量的守恒

能量是推动宇宙中所有物理过程的核心因素,它无处不在,从天体运动到我们的日常生活。与物质类似,能量也有其守恒之特性。

能量的定义与种类

能量可以定义为一个系统进行工作的能力。它有多种形式:动能、势能、电磁能、核能等。例如,一个移动的物体具有动能;一个处于高处的物体由于地球引力而具有势能;电磁波(如光和无线电波)具有电磁能。

能量转换的实例

在日常生活和自然界中,能量常常从一种形式转化为另一种形式。风能转化为电能的风力发电机、化学能转化为热能的火柴、势能转化为动能的滚下山的石头,都是能量转换的例子。但是,在这些过程中,能量的总量始终是恒定的。这就是著名的“能量守恒定律”。

宇宙的能量平衡

从宇宙的角度来看,能量守恒在许多天体和现象中都得到了体现。例如,恒星通过核聚变将氢转化为氦,释放出巨大的能量,这些能量以光和热的形式散发出来,为恒星所在的星系提供能量。再比如,黑洞“吞噬”其他物质时,物质的部分能量会被转化为辐射,这也是为什么观测到的黑洞周围经常伴有高能辐射的原因。

总的来说,宇宙中的每一个过程、每一个现象,都在证明能量守恒定律的普遍性和不变性。从大到小,无论是恒星、星系,还是单个的粒子,它们之间的互动都遵循这一基本原理。

信息的特性

信息,与物质和能量相比,可能是最难以捉摸的概念。在我们的日常生活中,信息无处不在——从聊天记录、书籍到电视广播,但在物理学中,它的定义和特性却更加深奥。

信息与物质、能量的关系

在基本的层面上,信息是关于物理系统状态的知识。例如,当我们知道一个电子的位置和速度时,我们就获得了关于它的信息。这种信息存储在物质中,并且需要能量来进行传递。因此,物质、能量和信息在物理过程中是相互关联的。

信息的存储和传递

在现代社会,信息的存储和传递主要依赖技术手段,例如硬盘、光纤和无线电波。但在更基本的层面,信息的存储可以看作是粒子状态的编码,而传递则是状态的转移。例如,在量子计算中,信息是存储在量子比特的超位置中,并通过量子纠缠进行传递。

然而,与宏观世界相比,微观世界的信息传递是有限制的。根据海森堡的不确定性原理,某些信息是不可能完全知道的,例如一个粒子的位置和动量。这为信息的特性增加了额外的复杂性和难度。

信息消失的谜题

对于物质和能量,我们有明确的守恒定律。但信息的流向似乎不那么明确。特别是在某些极端的宇宙情境下,信息似乎有可能“消失”。

黑洞的信息悖论

黑洞是一个引人入胜的天体,其强大的引力让任何接近它的物质都无法逃逸,甚至连光也不行。但根据史蒂芬·霍金的理论,黑洞会发射出霍金辐射,并最终消失。这引发了一个问题:当物质掉入黑洞后,其所携带的信息会去哪里?

这被称为“黑洞信息悖论”。如果信息真的在黑洞中消失了,那么它违反了量子力学中的一个基本原则——信息守恒。这使得科学家们对黑洞的本质和信息的命运进行了深入的思考。

量子纠缠与信息传递

量子纠缠是量子力学中的一个神奇现象,当两个粒子被纠缠在一起后,无论它们相距多远,一个粒子的状态改变都会立刻影响到另一个粒子。这种超越时间和空间的信息传递给科学家提供了关于信息流向和本质的新思路。

一些理论物理学家认为,纠缠可能是解决黑洞信息悖论的关键。也就是说,掉入黑洞的信息可能通过某种形式的量子纠缠在宇宙的其他地方得到“复制”。

信息是否真的消失了?

尽管我们仍然在探索答案,但目前的认识趋向于认为信息不会真正消失。它可能会被转移、变形或存储在我们尚未理解的宇宙结构中。但它的存在是宇宙中不可分割的一部分,正如物质和能量那样。

总结:物质、能量和信息在宇宙中的角色和互动

经过前面的探索,我们发现物质、能量和信息是构成宇宙的三大要素,它们之间的关系错综复杂,但又不可分割。

物质是构成宇宙的基础,从微小的原子到庞大的星系,都是物质的表现形式。而物质的转化和流动,则需要能量的参与。能量存在于各种形态,它驱动物质的变化,也使得宇宙中的众多现象得以发生。

然后是信息,这可能是这三者中最为神秘的存在。信息描述了物质的状态,指导了能量的流动,但它自身的命运和特性却是一个巨大的谜团。从黑洞信息悖论到量子纠缠,信息的本质和流向一直是物理学家们热议的话题。

这三者之间的相互作用构建了我们所生活的宇宙。物质提供了宇宙的“形状”,能量是宇宙动力的来源,而信息则为这一切提供了“指令”。一切天体的运动、生命的起源、文明的进步,都离不开这三大要素的互动。

总之,对物质、能量和信息的探索不仅增强了我们对宇宙的理解,还促使我们对生活中的种种现象产生新的思考。在宇宙的浩瀚中,这三者构建了一个完美的和谐,为我们揭示了宇宙的奥秘和美妙。

信息,指音讯、消息、通讯系统传输和处理的对象,泛指人类社会传播的一切内容。人通过获得、识别自然界和社会的不同信息来区别不同事物,得以认识和改造世界。

说起信息,人们马上回答是思想;

量子可以携带多少信息?

美国物理学家最近成功地让单个光子携带的信息量达到1.63比特,这一数字打破了此前单个光子最多携带1.585比特信息的纪录。该研究成果有助于卫星通信效率的最大化。相关论文3月23日在线发表于《自然—物理学》上。

从理论上讲,如果发射器能够调整单个光子的波长,而接收器能够高精度地测量和分辨该波长,那么一个光子能够携带的信息量可以轻松达到几个比特。不过,现行的技术还无法对单个光子进行上述处理。

梦里为什么能回忆,估计是心量子能信息,所以记得梦里相关场景,但梦里没大脑里的知识深度思维,很容易被信息误导欺骗;导致错误的行为/行动

为什么信息不是物质或能量?

手机、书籍都是信息的载体

人们为什么会混淆能量和信息?

那信息会不会消失呢?

本文档受版权保护。除了任何以私人学习或研究为目的的公平交易外,没有 部分未经书面许可,可复制。内容仅供参考。

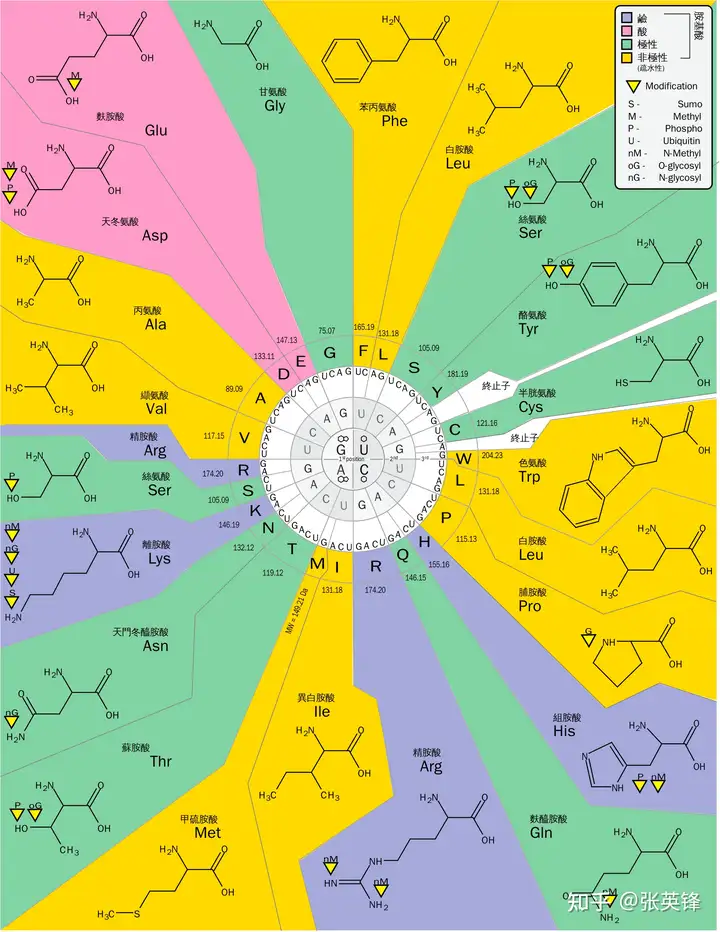

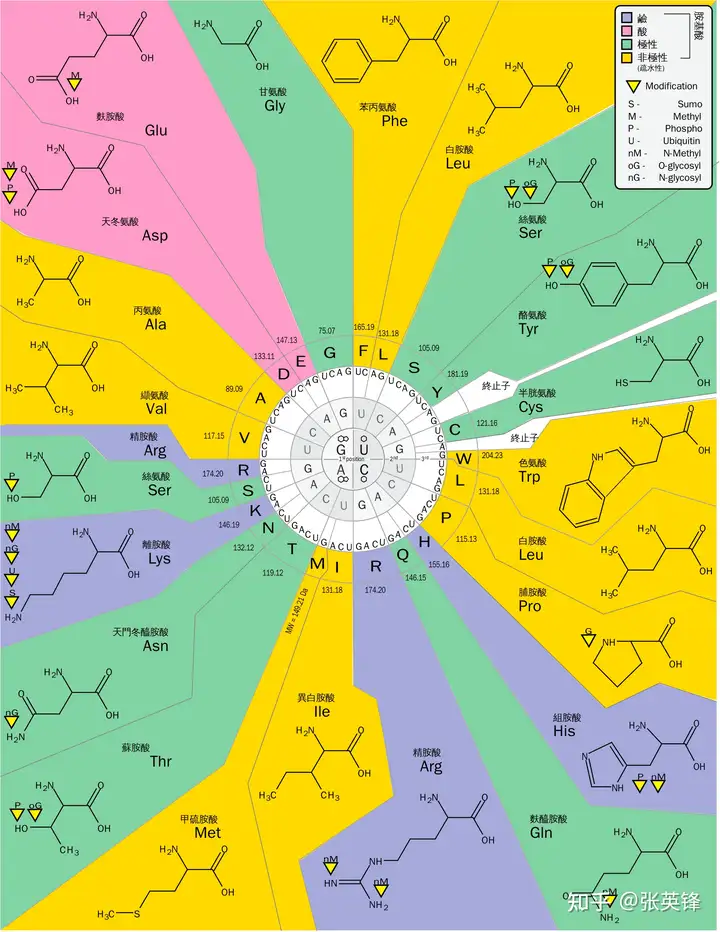

RNA遗传编码与对应的氨基酸 图源:维基百科

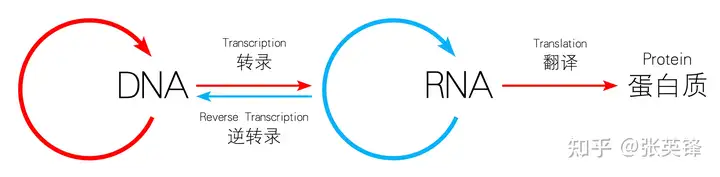

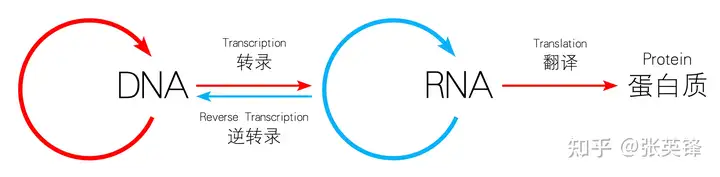

中心法则而这些物质再通过催化剂连接起来相互反应,合成出更复杂蛋白质等高分子材料,这些交互关系所构成的网络就是外部信息。细胞容器通过基因的内外两种信息指导物质的合成,构建新细胞所需的胞器,并持续不断地分裂和繁殖,最终构成了我们的身体。

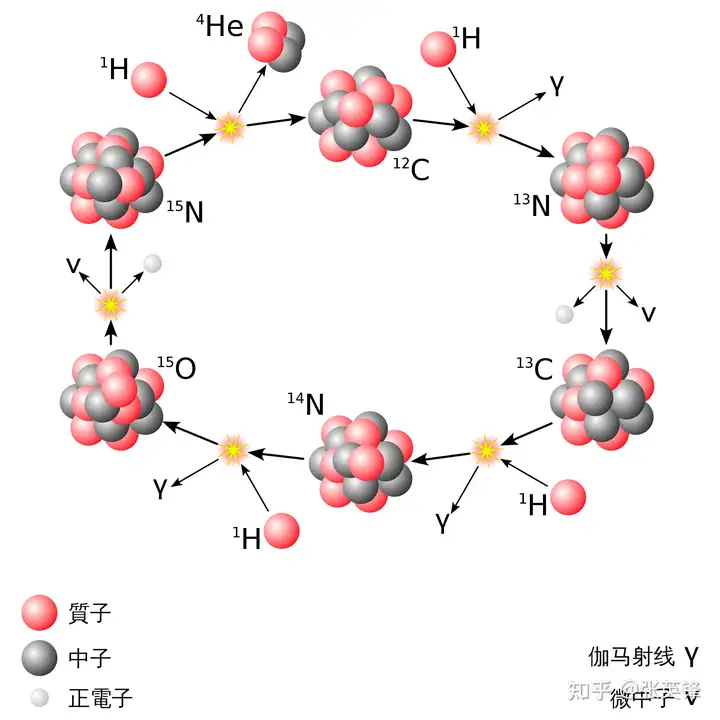

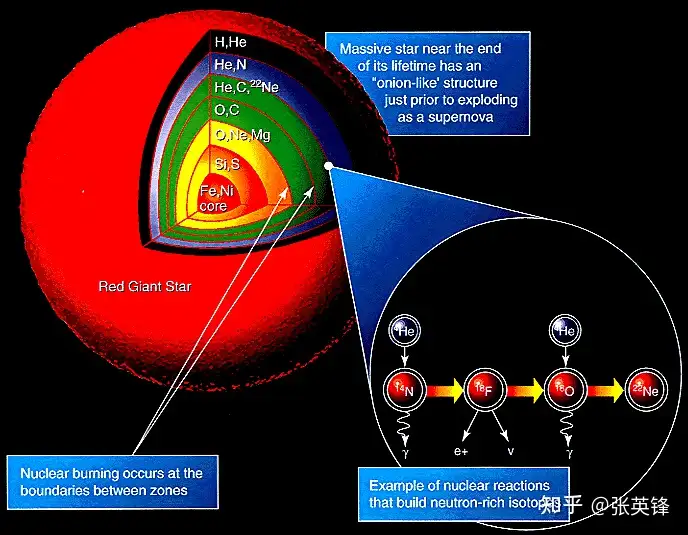

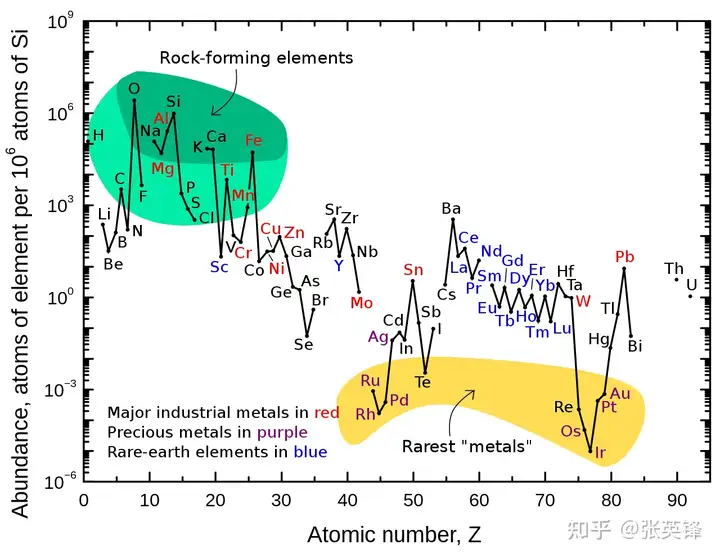

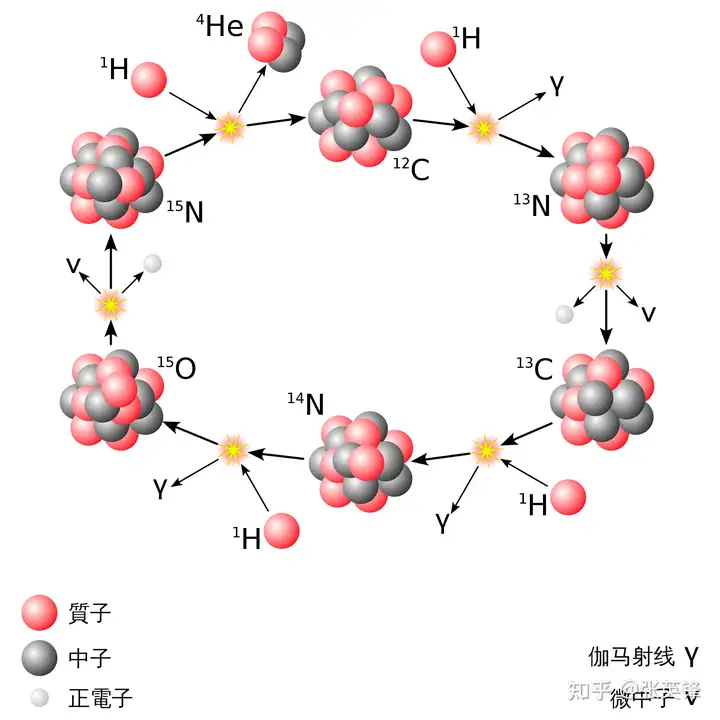

和DNA里的碱基顺序一样,元素的信息编码保存在原子核(核素)的空间结构里。也就是核素内质子、中子的数量和空间关系,或者更小的夸克等微观粒子的数量和空间关系,构成了它们的信息编码,这是内部信息。此外核素在核合成中的化学性质也是一种信息。核素之间会根据各自的物理化学性质,在其他核素的催化下有选择的和其他核素建立起交互关系。比如在恒星容器中,不同的核素之间可以按照一种顺序组合构成反应链条,它们从周围获取物质和能量,并按照相同的程序过程,大量生产新的物质。比如恒星内的「碳氮氧循环」,氢元素可以在碳、氮、氧核素的反应链条上「催化」和转化为氦元素。

碳氮氧循环图源:维基百科

红超巨星的核合成 图源:维基百科

地球上地壳中元素的相对丰度 图源:维基百科

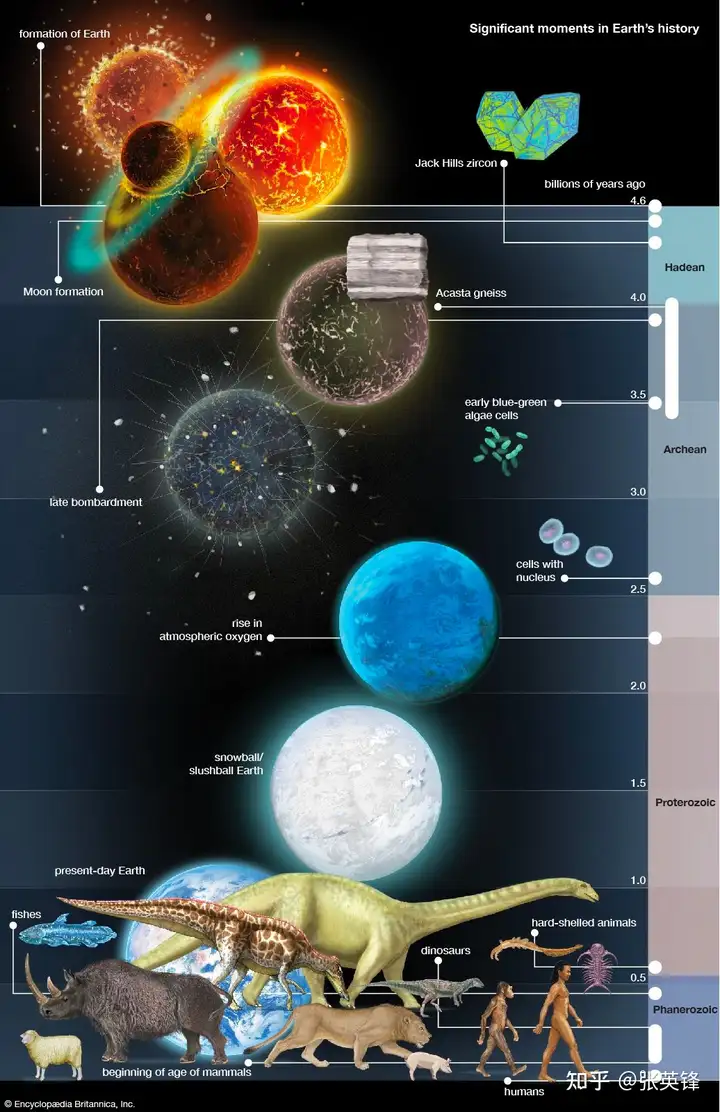

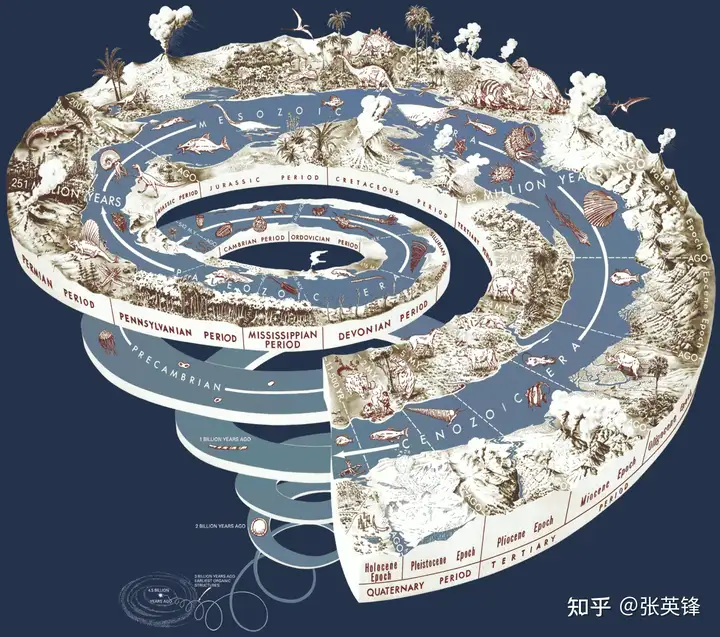

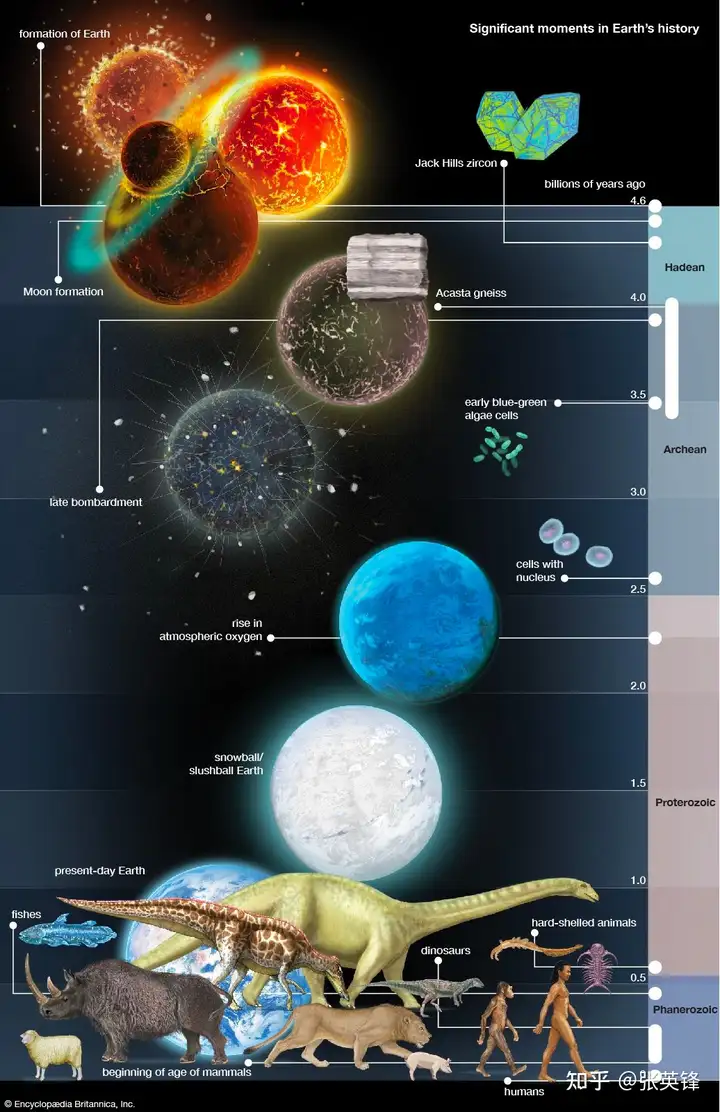

timeline of Earth's history 图源:Britannica图片出处:Geologic time | Periods, Time Scale, & Facts

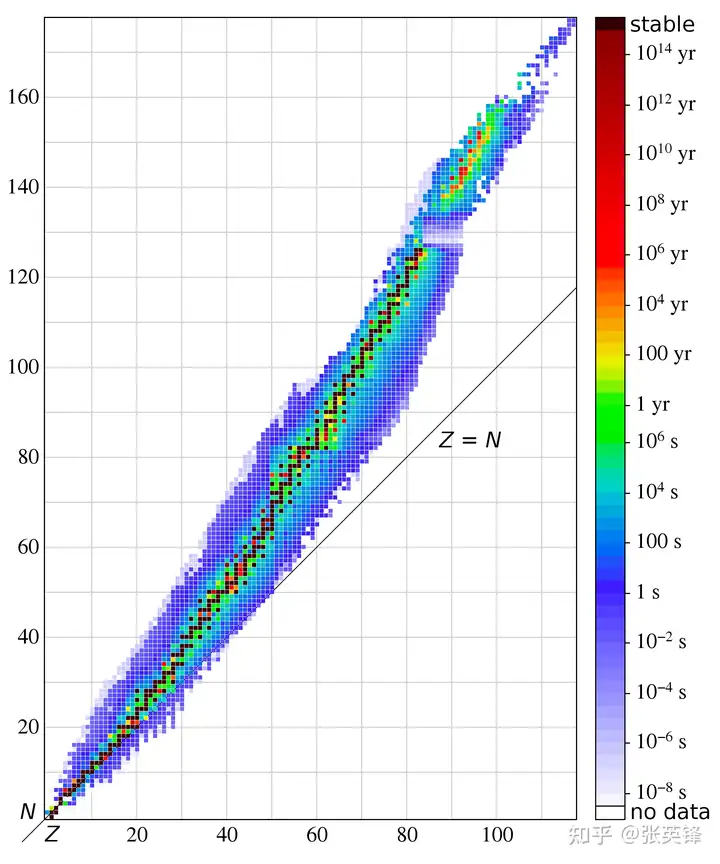

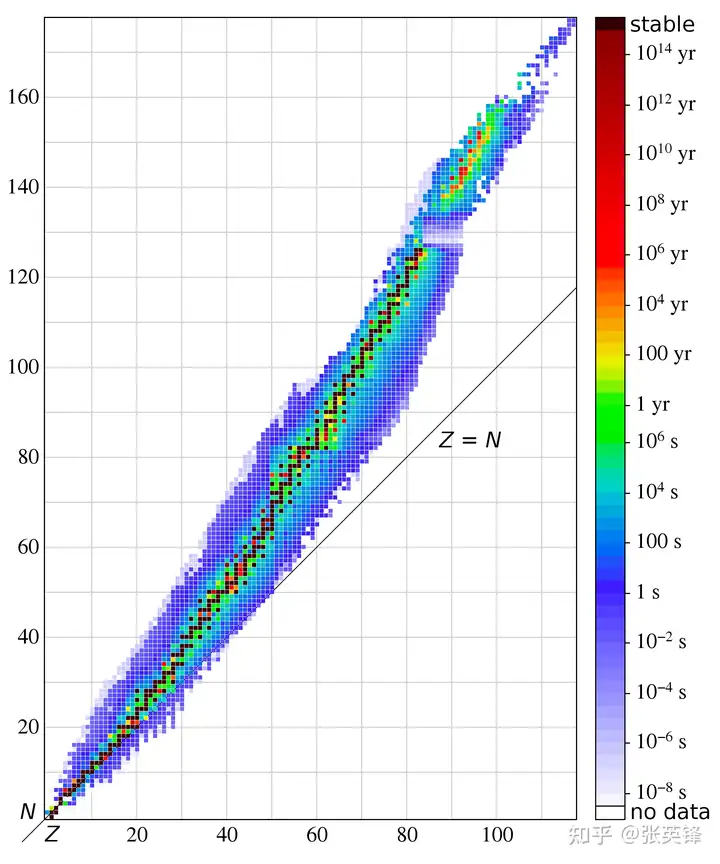

含有Z个质子和N个中子的同位素的半衰期也就说,绝大多数核素存在的时间很短,很快就衰变转化成了更稳定的核素,最终只有少数长寿命的稳定核素留存了下来,所以你看,核素也存在「幸存者效应」,在我们看来,这些元素好像也在经历一种从简单到复杂的演化过程。稳定核素自身的物理信息远早于我们诞生之前,而在我们死后,或哪怕几十亿年后太阳系毁灭,所有的原子进入下一代恒星的生命循环,它们也仍将存在。这些信息尽管比量子态信息存在的时间短,但相对于我们的寿命也是一种漫长的永生。用浪漫的表述是,我们都是群星之子,在遥远的未来,我们也终将回归群星之间!

小结一下:从信息的角度来看,这些元素、分子、恒星、行星、岩石等非生命系统,和生命系统一样都是信息的载体。它们的空间结构和物理化学特性就是他们所承载的信息,同样经历了从简单到复杂的演化过程。所以,无论是生命,还是非生命,从信息的角度看,都是信息复制、传播和演化的产物。

说起信息,人们马上回答是思想;

量子可以携带多少信息?

美国物理学家最近成功地让单个光子携带的信息量达到1.63比特,这一数字打破了此前单个光子最多携带1.585比特信息的纪录。该研究成果有助于卫星通信效率的最大化。相关论文3月23日在线发表于《自然—物理学》上。

从理论上讲,如果发射器能够调整单个光子的波长,而接收器能够高精度地测量和分辨该波长,那么一个光子能够携带的信息量可以轻松达到几个比特。不过,现行的技术还无法对单个光子进行上述处理。

梦里为什么能回忆,估计是心量子能信息,所以记得梦里相关场景,但梦里没大脑里的知识深度思维,很容易被信息误导欺骗;导致错误的行为/行动

为什么信息不是物质或能量?

人们常犯的错误是将信息和其载体搞混,比如误以为信息是一种能量。

然而,能量和物质都是信息的载体(media),并不是信息本身。

这句话该如何理解?

比如,你正在看的这篇文章内容就是信息,它原本存储在众多服务器上,服务器上的内存和硬盘、手机或电脑的显示器就是它的物质载体。

当然你也可以把这些文字印刷成书,雕成石碑,刻成泥板,写在竹简等任何材料的载体上。

尽管信息的载体种类可能成千上万,不能划等号,但是保存的信息内容是完全等同的。

手机、书籍都是信息的载体

如果你买的手机无法显示任何内容,打开的图书也空无一字,你花的钱有意义吗?请想一想是不是如此?我们真正需要的是获得信息,而不是这些载体。所以,信息是信息,载体是载体。同样,能量也是信息的载体。你能读到这篇文章,除了物质载体,还需要借助能量载体,通过电缆、光纤、电磁场等通讯网络媒介,将信息传播到你的设备上。

信息通过能量作为载体来传递

而设备上的显示屏通过光场投射到你的眼睛里,而眼睛内的细胞再通过离子通道构建电信号,在你的大脑神经网络里传递扩散。除了视觉途径,还可以通过声音、空气震动、耳朵和听神经,即听觉途径进入你的大脑。这些传播信息的各种光子、场、声音或信号,就是信息的各种能量载体。尽管传递信息的能量形式也有很多种类,不能划等号,但是传递过来的信息内容也是完全等同的。所以现在你也发现了,能量也是信息的载体,而不是信息本身。

信息独立于载体的存在,但因为信息又依赖于载体而存在,所以人们常常把它们混淆在一起。比如麦克卢汉就把媒介和信息画上了等号。

信息通过能量作为载体来传递

而设备上的显示屏通过光场投射到你的眼睛里,而眼睛内的细胞再通过离子通道构建电信号,在你的大脑神经网络里传递扩散。除了视觉途径,还可以通过声音、空气震动、耳朵和听神经,即听觉途径进入你的大脑。这些传播信息的各种光子、场、声音或信号,就是信息的各种能量载体。尽管传递信息的能量形式也有很多种类,不能划等号,但是传递过来的信息内容也是完全等同的。所以现在你也发现了,能量也是信息的载体,而不是信息本身。

信息独立于载体的存在,但因为信息又依赖于载体而存在,所以人们常常把它们混淆在一起。比如麦克卢汉就把媒介和信息画上了等号。

媒介即信息尽管他强调的是媒介(medium)在文化传播上的意义,所说的message是信息和载体合并而成的消息,而并不是单纯的信息,但这种表达很容易让人混淆两者的关系。

The medium is the message

人们为什么会混淆能量和信息?

有趣的是,很少有人会把信息和物质混淆在一起,更多的人是将信息和能量混淆。

这是因为物质有实体的形态和质量,而信息是没有质量的,所以很明显信息不是物质。

而能量却与信息之间有些很多相似之处,比如能量同样没有质量,有多变的形态,所以很多人会倾向于将信息归类为能量。

特别是热力学中的「熵」和信息论中的「香农熵」有高度的一致性,所以更容易让人产生信息是一种能量的倾向。要想区别这两者,其实也很简单:

能量满足「守恒定律」,不能凭空产生或凭空消失,能量只能从一种形式转换为另一种形式。我们无法把能量进行复制,凭空产生多份能量。

但信息不一样,我们每个人都可以凭空创造出原本不存在的新信息,比如新的情感、记忆、故事、知识,以及各种并不存在的设计和全新的思想。这些信息也能被任意次数的复制。比如这篇文章就被复制了很多副本,很多人都看过。

几千年来人类创造和复制了海量的信息,这都不是维持一个信息的总量不变,所以信息并不守恒。

当然还有一些人,因为宗教或意识形态等原因,拒绝承认信息会消失。

他们关注的重心其实并不是信息,而是灵魂或意识的不灭。希望灵魂或意识可以永存,不会消失!

那信息会不会消失呢?

可能你更想知道的是:

如果我们死了,信息会不会消失?

其实,信息会不会消失,关键要看讨论的是哪种信息?

我们最常见的信息,即以物质和能量为载体的常规的「经典信息」,而另一种不常见的信息是量子世界中的「量子态信息」。

这是两种截然不同的信息,很多人会将两者混淆,比如用霍金的「黑洞信息悖论」来论述信息是守恒的。这种概念混淆会引发逻辑混乱,得出「信息不灭」或「人死了,信息还在」的结论。然而,霍金所说的信息并不是常规的「经典信息」,而是蕴涵在量子系统里的「量子态信息」。

按照量子态的不可删除定理和不可克隆定理,量子态信息不能被创建或销毁,是守恒的,即遵循量子信息守恒定律(Conservation of Quantum Information)。

具体解释见这篇文章。

量子无隐藏定理首次被实验证实在第 (a) 部分中,显示了三个量子比特(氢、氟和碳的磁核),量子信息存储在第一个量子比特中。在第 (b) 部分中,量子信息已从第一个量子比特传输到第三个量子比特。图片来源:Samal 等人,©2011 年美国物理学会。(PhysOrg.com) -- 在古典世界里,信息可以随意复制和删除。然而,在量子世界中,量子信息的守恒意味着信息不能被创造或破坏。这个概念源于量子力学的两个基本定理:不可克隆定理和不可删除定理。

第三个相关定理称为无隐藏定理,解决了量子世界中的信息损失问题。根据无隐藏定理,如果一个系统缺少信息(当系统与环境交互时可能发生),那么信息只是驻留在宇宙中的其他地方;换句话说,缺失的信息不能隐藏在系统与其环境之间的关联中。英国约克大学的物理学家 Samuel L. Braunstein 和印度 Harish-Chandra 研究所的 Arun K. Pati 于 2007 年首次证明了无隐藏定理。然而,到目前为止,无隐藏定理一直是一个纯粹的理论概念。

现在,由 Pati 以及印度班加罗尔印度科学研究所的 Jharana Rani Samal(已故)和 Anil Kumar 组成的物理学家团队首次对无隐藏定理进行了实验测试并证实了无隐藏定理。物理学家在最近一期的 Physical Review Letters 上发表了他们对无隐藏定理测试的研究。该作品是为了纪念 Samal,她于 2009 年 11 月在 27岁生日那天去世,并完成了该论文的所有实验工作。

“在量子信息科学中,两个基本定理是无克隆定理和无删除定理,”Pati 告诉 PhysOrg.com。“它们揭示了量子信息和经典信息之间的本质差异,并且也与量子信息守恒密切相关。然而,这两个定理不能通过实验来检验,因为量子力学不允许这些作。(由于不允许这些作,因此我们无法在实验室中实施它们。我们能做的最好的事情就是通过实验来证明量子信息的近似克隆或近似删除。(请注意,允许后一种作,因为您不要求精确克隆或精确删除。现在,无隐藏定理是同类定理中的首创,它也与量子信息守恒有关,可以进行实验测试。在这方面,我们的实验也是量子信息中 no-go 定理的首次实验测试。通过实验证明量子理论的预测是否成真是很重要的。

科学家们使用核磁共振 (NMR) 进行了测试,该技术以前曾用于测试其他量子信息协议,例如 Shor 算法和 Grover 算法,也用于磁共振成像 (MRI)。在这里,科学家们使用了来自大分子 (13CHFBr2) 的氢、氟和碳的三个磁核。三个磁核代表三个量子比特,其中一个包含原始信息,另外两个是辅助量子比特,以固定状态制备。

为了让第一个量子比特“丢失”其信息,科学家们必须让系统经历一个漂白过程。在他们的实验中,他们通过量子态随机化漂白了系统,其中量子比特从纯态转变为混合态。尽管随机化作会导致量子比特似乎丢失了纯态中包含的信息,但科学家们表明,可以在两个辅助量子比特之一中找到这些信息。他们还演示了如何使用 ancilla 量子比特来重建原始状态,表明原始量子比特和 ancilla 量子比特之间的相关性中没有隐藏任何信息,这是无隐藏定理的本质。

“通过 NMR 进行这项实验的最大挑战是为'随机化算子'设计脉冲序列,”Kumar 说。“这是通过使用 Ashok Ajoy(一名 M.Sc 学生,现已前往波士顿麻省理工学院攻读博士学位)在我们实验室开发的一种新颖算法技术实现的。他的方法使用一整套基算子的图形,并开发了一种算法技术,用于查找给定的幺正算子分解为基算子及其等效脉冲序列(待发布)的过程。

未来,物理学家计划在更复杂的情况下测试无隐藏定理,例如在相干量子隐形传态的背景下,这将需要控制和作更多的量子比特。总体而言,量子无隐藏定理可以应用于通过私有量子通道进行的量子通信以及黑洞蒸发等领域。

更多信息:Jharana Rani Samal 等人,“量子无隐藏定理的实验测试”。物理评论信。106, 080401 (2011).DOI: 10.1103/PhysRevLett.106.080401版权所有 2010 PhysOrg.com。

保留所有权利。未经 PhysOrg.com 的明确书面许可,不得全部或部分发布、广播、重写或重新分发本材料。

引文: 量子无隐藏定理首次被实验证实(2011 年 3 月 7 日) 检索日期:2025 年 3 月 14 日 从 https://phys.org/news/2011-03-qu ... experimentally.html保留所有权利。未经 PhysOrg.com 的明确书面许可,不得全部或部分发布、广播、重写或重新分发本材料。

本文档受版权保护。除了任何以私人学习或研究为目的的公平交易外,没有 部分未经书面许可,可复制。内容仅供参考。

请注意,这种「量子态信息」不能被凭空创造,也就是我们无法制造出新的「量子态信息」,这和我们所说的「经典信息」是完全不同的。

我们知道,人类社会每天都会制造和复制出海量的经典信息。和这篇文章一样,这些信息通过物质来存储,通过能量来传递。

于此同时,也有海量的信息在消亡。

正是因为信息通过载体才能维持存在,所以只要摧毁了信息的载体,就销毁了信息。这可能也是人们难以把信息和载体区分开来的另一个原因。

无论是石碑上文字、书本上的图文、手机里的应用、还是硬盘里视频……,都可以丢进高温熔炉里销毁,彻底无法复原。然而「量子态信息」是不会被高温熔炉销毁的。哪怕是丢进黑洞也不行,也就是霍金黑洞信息悖论的由来。

所以不要与守恒的「量子态信息」混淆,「经典信息」是不守恒的,是可以凭空创造和复制,也可以彻底销毁的。

我们大脑里的信息就属于「经典信息」,这些信息储存在神经细胞所组成的网络结构里,并通过神经电信号来传递。

不幸而万幸的是,我们大脑里的信息会随着人脑的死亡而消失。

「AI教父」辛顿教授就指出,如果大脑死了,知识也就死了。

不过,辛顿所指的知识是不易传播的暗知识(Dark Knowledge),不是我们平时可以通过语言、符号、图形等媒介传播的显知识。这些暗知识因为难以通过简短的语言信息分享出来,会随着大脑的死亡而永远消失如果人死了,作为信息载体的大脑都不存在了,大脑里的信息当然也不会存在了。尽管我们不愿意承认,但大部分人脑中的信息难以传播,会随着生命的结束而消失,这是不幸的!但同时,这又是万幸的!因为只有这样,信息才能不断的演化,让重要的信息获得「永生」!

如何才能让我们大脑中的信息实现「永生」?当务之急,是把你脑中的暗知识尽可能整理成显知识,并通过文章、书籍和网络到处分享出去,才有可能让你的信息存续更长的时间。这种通过广泛传播来实现永生的案例很多,比如各国教科书里的孔子、阿基米德、牛顿、法拉第、爱因斯坦……,他们的知识通过教育系统的传播,被写入到一代又一代人类的大脑里,让这些人类精英实现了知识信息上的永生。他们的信息之所以会被广泛复制和传播,关键是因为他们贡献的信息有传播的价值。如果你创造的知识信息有传播的价值,同样会被整个人类社会网络广泛传播。除非人类社会灭亡,你的信息将一直存在下去,你也能实现一种「永生」!而绝大部分人的信息,因为缺少价值,会逐渐被销毁和遗忘。这种遗忘也让后来的人产生一种错觉,好像随着时间的推移,人类社会创造的信息质量越来越高,信息好像在不断的「进化」。但实际上这是因为绝大部分低质量的信息被遗忘、隐藏或消失了,后人难以看到,他们只看到了幸存下来的高质量的信息。遗忘是一个极大概率事件,绝大多数信息因为低质量,都被遗忘了。而记忆是极小概率的意外,只有少量高质量的信息被社会网络大量复制和广泛传播,最终实现「永生」的记忆,也就是后人所看到的进化。所以说,进化更多的是一种「幸存者效应」,是传播过程中因为低质量信息丢失,而高质量的信息保留,所导致的认知偏差。总之,要想永生,成为知识的幸存者,最有效的就是尽可能创造比前人更高质量的信息,只有这样才会被人类社会广泛传播,你的贡献将推动整个人类知识的进化,奖励就是信息的永生!与其幻想自己的灵魂或意识是不灭的,不如想办法让自己创造的知识信息在人类社会的演化中获得「永生」。类似的,和大脑里的信息一样,我们基因里的信息也是通过传播实现了永生,很多生物因为它们的贡献推动了种群的繁荣和进化,在我们的基因里留下它们的信息。

我们的基因里包含了几十亿年来的生物信息所有生物,包括我们在内,也都是信息的载体。来自父亲精子里的基因信息,与母亲卵子里的基因信息相结合,构成了我们自己的基因信息。我们也会把自己的基因信息与伴侣的基因信息相结合,再传递给儿女。这些基因信息和受精卵一起,从这个世界不断获取物质和能量,经过指数速度的分裂繁殖,构建出了我们这具身体,以及正在阅读这篇文章的大脑。我们的身体里的每一个细胞都是基因信息的载体,我们的基因信息来自父母,而父母的基因信息则来自祖祖辈辈的传递。如果不断上溯生物演化的历史,还包括古人类、古猿、古哺乳动物、古脊椎动物、古鱼类、古多细胞动物、古单细胞动物、古菌……,直到第一个生物诞生的时刻。

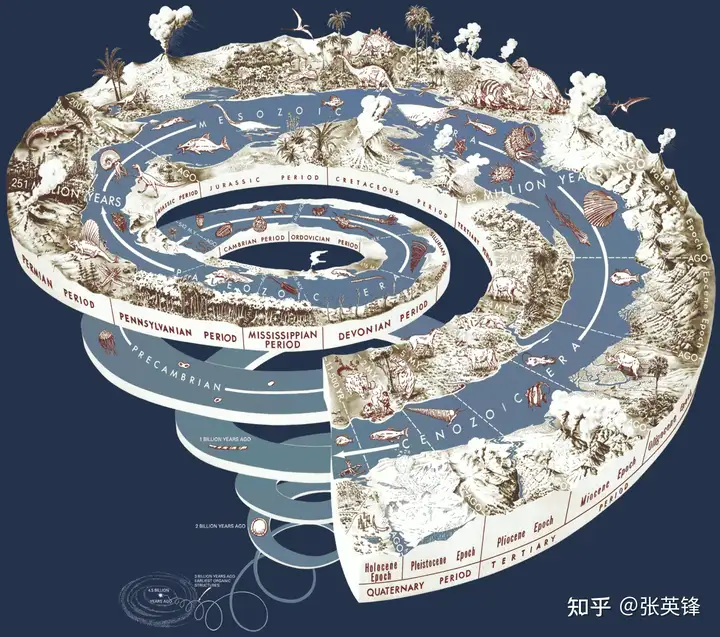

the geological time scale 图源:维基百科几十亿年前,在地球海洋的深处,诞生了亿兆地球生命基因信息的共同起点——原初生命体(Protocell)。在原初生命体之前,地球上可能也有其他种类的原初生命体,但很遗憾,他们的基因信息没有传播下来。而原初生命体可能因为某种特殊优势,实现了种群大爆发,成功把基因信息传播下来,从此一直保存在我们基因的某处。尽管这个原初生命可能早已灭绝,但它的信息通过代代相传和大量复制而流传至今,从基因信息的角度上,原初生命是永生的。从时间的尺度来看,演化能让信息留存几十亿年至今简直是个奇迹。人类到目前为止还没有那种记忆材料能将信息留存这么久,哪怕是刻到石头上,也保存不了几十亿年。同样的,后来的很多生物也是靠自身突破性的优势,获得了自身种群的一次又一次的爆发,并通过海量的后代把基因传递了下去,它们不仅实现了基因信息的永生,也推动了生命的演化。

非生命系统是如何演化的?非生命系统同样存在演化现象。比如说在137亿年前的宇宙大爆炸早期,宇宙中只有氢、氦、锂这种结构简单的轻元素,并没有我们身体里常见的碳、氮、氧、铁、硅等重元素,更不用说结构复杂的大分子和矿物。那这些复杂的重元素、大分子和矿物又是从何而来的呢?它们并不是先天就存在的,同样也经历了漫长的演化过程,比如元素的演化、分子的演化、恒星的演化、行星的演化、矿物的演化等等,都遵循从简单到复杂的演化过程。我们知道,地球生命是在「海洋」这个容器里演化出来的,而元素则是在「恒星」这个容器里诞生的。在恒星的整个生命周期里,它们会创造出各种复杂的元素和分子。从信息的角度,恒星和元素也是信息的载体。可能有人会问,如果它们都是信息的载体,那这些载体上存储了哪些信息?

简单的说,它们内部的空间结构、外部的交互网络,也就是它们的化学物理特性,都是信息!用对比的方式来解释可能更容易明白。我们知道,DNA里的信息编码是保存在碱基对序列里。遗传信息的编码就是腺嘌呤(A),鸟嘌呤(G),胞嘧啶(C)及胸腺嘧啶(T)四种碱基各种顺序组合。而碱基顺序就是一种线性的空间结构,这种结构就是遗传信息。

如何才能让我们大脑中的信息实现「永生」?当务之急,是把你脑中的暗知识尽可能整理成显知识,并通过文章、书籍和网络到处分享出去,才有可能让你的信息存续更长的时间。这种通过广泛传播来实现永生的案例很多,比如各国教科书里的孔子、阿基米德、牛顿、法拉第、爱因斯坦……,他们的知识通过教育系统的传播,被写入到一代又一代人类的大脑里,让这些人类精英实现了知识信息上的永生。他们的信息之所以会被广泛复制和传播,关键是因为他们贡献的信息有传播的价值。如果你创造的知识信息有传播的价值,同样会被整个人类社会网络广泛传播。除非人类社会灭亡,你的信息将一直存在下去,你也能实现一种「永生」!而绝大部分人的信息,因为缺少价值,会逐渐被销毁和遗忘。这种遗忘也让后来的人产生一种错觉,好像随着时间的推移,人类社会创造的信息质量越来越高,信息好像在不断的「进化」。但实际上这是因为绝大部分低质量的信息被遗忘、隐藏或消失了,后人难以看到,他们只看到了幸存下来的高质量的信息。遗忘是一个极大概率事件,绝大多数信息因为低质量,都被遗忘了。而记忆是极小概率的意外,只有少量高质量的信息被社会网络大量复制和广泛传播,最终实现「永生」的记忆,也就是后人所看到的进化。所以说,进化更多的是一种「幸存者效应」,是传播过程中因为低质量信息丢失,而高质量的信息保留,所导致的认知偏差。总之,要想永生,成为知识的幸存者,最有效的就是尽可能创造比前人更高质量的信息,只有这样才会被人类社会广泛传播,你的贡献将推动整个人类知识的进化,奖励就是信息的永生!与其幻想自己的灵魂或意识是不灭的,不如想办法让自己创造的知识信息在人类社会的演化中获得「永生」。类似的,和大脑里的信息一样,我们基因里的信息也是通过传播实现了永生,很多生物因为它们的贡献推动了种群的繁荣和进化,在我们的基因里留下它们的信息。

我们的基因里包含了几十亿年来的生物信息所有生物,包括我们在内,也都是信息的载体。来自父亲精子里的基因信息,与母亲卵子里的基因信息相结合,构成了我们自己的基因信息。我们也会把自己的基因信息与伴侣的基因信息相结合,再传递给儿女。这些基因信息和受精卵一起,从这个世界不断获取物质和能量,经过指数速度的分裂繁殖,构建出了我们这具身体,以及正在阅读这篇文章的大脑。我们的身体里的每一个细胞都是基因信息的载体,我们的基因信息来自父母,而父母的基因信息则来自祖祖辈辈的传递。如果不断上溯生物演化的历史,还包括古人类、古猿、古哺乳动物、古脊椎动物、古鱼类、古多细胞动物、古单细胞动物、古菌……,直到第一个生物诞生的时刻。

the geological time scale 图源:维基百科几十亿年前,在地球海洋的深处,诞生了亿兆地球生命基因信息的共同起点——原初生命体(Protocell)。在原初生命体之前,地球上可能也有其他种类的原初生命体,但很遗憾,他们的基因信息没有传播下来。而原初生命体可能因为某种特殊优势,实现了种群大爆发,成功把基因信息传播下来,从此一直保存在我们基因的某处。尽管这个原初生命可能早已灭绝,但它的信息通过代代相传和大量复制而流传至今,从基因信息的角度上,原初生命是永生的。从时间的尺度来看,演化能让信息留存几十亿年至今简直是个奇迹。人类到目前为止还没有那种记忆材料能将信息留存这么久,哪怕是刻到石头上,也保存不了几十亿年。同样的,后来的很多生物也是靠自身突破性的优势,获得了自身种群的一次又一次的爆发,并通过海量的后代把基因传递了下去,它们不仅实现了基因信息的永生,也推动了生命的演化。

非生命系统是如何演化的?非生命系统同样存在演化现象。比如说在137亿年前的宇宙大爆炸早期,宇宙中只有氢、氦、锂这种结构简单的轻元素,并没有我们身体里常见的碳、氮、氧、铁、硅等重元素,更不用说结构复杂的大分子和矿物。那这些复杂的重元素、大分子和矿物又是从何而来的呢?它们并不是先天就存在的,同样也经历了漫长的演化过程,比如元素的演化、分子的演化、恒星的演化、行星的演化、矿物的演化等等,都遵循从简单到复杂的演化过程。我们知道,地球生命是在「海洋」这个容器里演化出来的,而元素则是在「恒星」这个容器里诞生的。在恒星的整个生命周期里,它们会创造出各种复杂的元素和分子。从信息的角度,恒星和元素也是信息的载体。可能有人会问,如果它们都是信息的载体,那这些载体上存储了哪些信息?

简单的说,它们内部的空间结构、外部的交互网络,也就是它们的化学物理特性,都是信息!用对比的方式来解释可能更容易明白。我们知道,DNA里的信息编码是保存在碱基对序列里。遗传信息的编码就是腺嘌呤(A),鸟嘌呤(G),胞嘧啶(C)及胸腺嘧啶(T)四种碱基各种顺序组合。而碱基顺序就是一种线性的空间结构,这种结构就是遗传信息。

RNA遗传编码与对应的氨基酸 图源:维基百科

细胞容器通过DNA和RNA里的遗传信息,从周围吸收物质和能量,大量合成细胞所需的各种氨基酸等物质。这就是分子生物学的中心法则(The central dogma of molecular biology)

中心法则而这些物质再通过催化剂连接起来相互反应,合成出更复杂蛋白质等高分子材料,这些交互关系所构成的网络就是外部信息。细胞容器通过基因的内外两种信息指导物质的合成,构建新细胞所需的胞器,并持续不断地分裂和繁殖,最终构成了我们的身体。

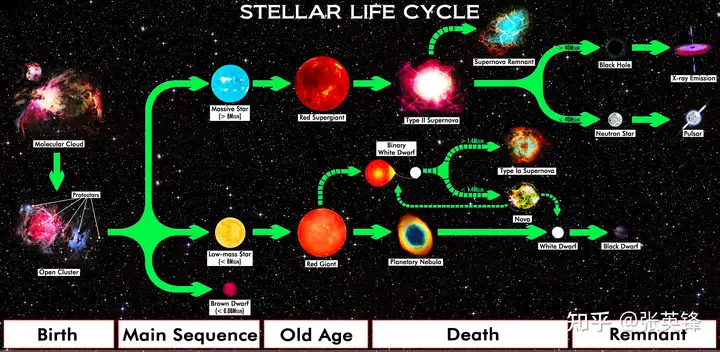

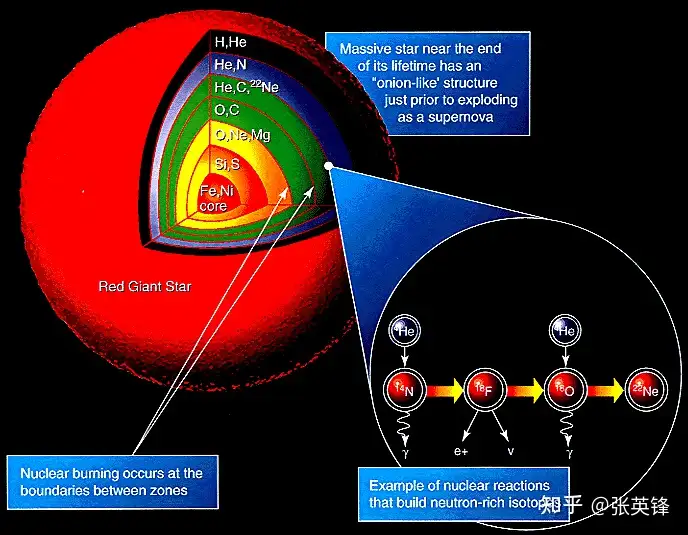

和DNA里的碱基顺序一样,元素的信息编码保存在原子核(核素)的空间结构里。也就是核素内质子、中子的数量和空间关系,或者更小的夸克等微观粒子的数量和空间关系,构成了它们的信息编码,这是内部信息。此外核素在核合成中的化学性质也是一种信息。核素之间会根据各自的物理化学性质,在其他核素的催化下有选择的和其他核素建立起交互关系。比如在恒星容器中,不同的核素之间可以按照一种顺序组合构成反应链条,它们从周围获取物质和能量,并按照相同的程序过程,大量生产新的物质。比如恒星内的「碳氮氧循环」,氢元素可以在碳、氮、氧核素的反应链条上「催化」和转化为氦元素。

碳氮氧循环图源:维基百科

这些核素之间的交互关系所构成的网络则是外部信息。恒星容器中类似碳氮氧循环这样的核反应过程非常多,恒星通过内外两种信息,在从星云到红巨星、白矮星、中子星的过程中,氢元素、氦元素通过各种恒星核合成过程,变成种类繁多的重元素。

the life cycle of stars 图源:维基百科宇宙中无数的恒星内部都是元素的工厂,里面有五花八门的元素生产线,通过吸取恒星的能量和物质,源源不断的加工着各种元素。当恒星发展到红巨星阶段时,其核心结构会形成洋葱般的分层结构,每一层你都可以看到构成我们身体的主要元素。

the life cycle of stars 图源:维基百科宇宙中无数的恒星内部都是元素的工厂,里面有五花八门的元素生产线,通过吸取恒星的能量和物质,源源不断的加工着各种元素。当恒星发展到红巨星阶段时,其核心结构会形成洋葱般的分层结构,每一层你都可以看到构成我们身体的主要元素。

红超巨星的核合成 图源:维基百科

氮、碳、氧、铁、镍、硅、镁、硫等元素都是恒星核合成的产物。经过众多前代恒星百亿年的生产和积累,当40多亿年前,太阳系从原始星云中诞生时,终于有了大量的新元素。下图是地球上地壳中元素的相对丰度(对数坐标),注意看碳、氮、氧三种元素都在最高的区间。

地球上地壳中元素的相对丰度 图源:维基百科

在恒星核反应中,碳、氮、氧三种核素因为它们特有的信息优势(物理化学性质),而获得了种群上的复制和传播优势,在其他元素中脱颖而出。这些丰富的元素构成了地球、月亮,它们又经过长期的演化变成分子、矿物、海洋、大气和岩石,以及更复杂的高分子和有机质。经历漫长的地质年代,最终从地球中诞生出了生命。

timeline of Earth's history 图源:Britannica图片出处:Geologic time | Periods, Time Scale, & Facts

构成地球和我们的原子都来自恒星内的核合成反应,我们称其为原始核素(Primordial nuclide),其实,还有更多不稳定的核素也诞生了,只是它们的半衰期太短,转化为了其他核素,而留下来的都是半衰期极其漫长的稳定核素。在下图中,只有少量黑色的是稳定核素,深红色的是半衰期以数亿年为单位的核素,而其他绝大多数核素的半衰期很短,比如面积最大的蓝色区域都是以秒为单位的核素。

含有Z个质子和N个中子的同位素的半衰期也就说,绝大多数核素存在的时间很短,很快就衰变转化成了更稳定的核素,最终只有少数长寿命的稳定核素留存了下来,所以你看,核素也存在「幸存者效应」,在我们看来,这些元素好像也在经历一种从简单到复杂的演化过程。稳定核素自身的物理信息远早于我们诞生之前,而在我们死后,或哪怕几十亿年后太阳系毁灭,所有的原子进入下一代恒星的生命循环,它们也仍将存在。这些信息尽管比量子态信息存在的时间短,但相对于我们的寿命也是一种漫长的永生。用浪漫的表述是,我们都是群星之子,在遥远的未来,我们也终将回归群星之间!

小结一下:从信息的角度来看,这些元素、分子、恒星、行星、岩石等非生命系统,和生命系统一样都是信息的载体。它们的空间结构和物理化学特性就是他们所承载的信息,同样经历了从简单到复杂的演化过程。所以,无论是生命,还是非生命,从信息的角度看,都是信息复制、传播和演化的产物。

同一主题附件字上面广告

v2-c8218ef3fe34924548e47ea9e43c60cb_720w.jpg

v2-c8218ef3fe34924548e47ea9e43c60cb_720w.jpg