禅修,巴利文意思是“心灵的培育”,就是把心灵中的良好状态培育出来。其实践方法就是以“八正道”的修学为主,七觉支的念、择法、精进、定等等。

南传上座部佛教的修行道路,使无论是过出家生活的人,还是过在家生活的人,都可以根据自己的生活方式,随分随力地行践八正道来提升自己的人生境界,逐渐减少烦恼的困扰和贪欲、嗔恚、愚痴的束缚;逐渐让心灵净化及得解脱自在,使自己向善、向觉悟解脱的方向前进。

任何一个发心修习的人,都能从这些平实的修习中,逐渐体会到极有意义、极具价值的觉悟真理。

禅修

禅修之道:禅修指引

甚么是「正念」?

怎样才算正确的修习态度?

如何看待禅坐中涌现的胡思乱想?

如何看待禅坐中出现的疼痛?

如何在日常生活中修行?

智慧是怎样呈现的?

精进力不用很用力?

如何观察「心」?

西亚多乌德加尼亚(SayadawUTejaniya)是缅甸禅师ShweOoMinSayadaw弟子。以下是西亚多乌德加尼亚在香港首次开示的记录,可以为你提供初步的指引。可能是聪明人才可以修的方法啊!

缅文翻译:吗爹英文翻译:心田 记录:心田

大家好!预备好了吗?

禅师首先对禅修会作出介绍,给大家一些正确的资料。开始禅修之前,要先听到有关的正确资讯。惟有得到正确的禅修资讯之后,我们才可以想得正确,修行才可踏在正轨之上。所以,不是先有禅修,而是在禅修以前,先对禅修有正确的了解,之后才修习。

首先要知道何谓禅修。禅修的本质是甚么?闭上双眼坐定定,开始专注於某目标了,仍未算是禅修。禅修乃是从心中抽取出美好的素质,学习令它变得更美好。修行是培育我们心中美好素质。

如果有人禅修,修了很久;如果以正法修行,性情理应会转变,会变得更成熟。但若果他修了很久,却没有变得更成熟;那么,他的修行中肯定是有些欠缺了。现在,禅师会先界定正确的修习及错误的修习。

禅师想以答问的方式进行今次禅修入门的开示。大家可要踊跃发问啊!

禅师问道:

「如果人在修习时带著贪,很想得到好多东西,有很多期望;这是否正确的修习呢?」

又或者换个角度问:

「如果人在修习时,不满现时的修习,未达到预期的效果;又是否正确的修习?」

「有否试过在修行中遇到困难,不知怎修下去、不知怎做才好?之后就随自己心意,想要怎样做便怎样做。这算是正确的修习吗?」

重点就在这里了。如果我们带著贪嗔痴去修习,那便不是正确的修习了。

正确的修习是无贪无嗔无痴的。要令贪嗔痴不在场,必然要有智慧坐阵才行。那么,智慧从何而来?

有三种智慧。在佛教中,第一是指知识,可从书本中获得的资讯(information);第二是指聪明、逻辑、思考的能力,心中原本就有的(intelligence);第三种是禅修的智慧,须通过修习之后才有(insight)。

第一种智慧是知识,是资讯性的,非常重要。它以客观的形式普遍地呈现,可以听得到,或从书本中看得到。要能听到正确的资讯,这一点很重要。因为只有当我掌握到正确资讯之后,我们才可以正确地思考,那么行事为人才可以正确。

把第一、二种智慧加起来,就是资料加上思考,是可以应用到修习上面的。禅修时,我们可以运用这两种智慧。当我们这样做的时候,可带动第三种内观智慧展现。

禅师再问:「当我们禅修时,应否思想?」大家呆了,不敢回答。

禅师笑道:「我们不要想无谓的事,但可以想一些令禅修进步的事,作正思维。」

禅师问:「在我们一生中,有没有试过做事之前是想也没想的呢?」

大家显得有点犹疑。禅师又笑了。又问:

「做生意时可不可不加思索?」

当然罗,如果不用脑去想,那么一定会蚀本。

禅师的意思是:我们是要用我们的聪明智慧的。因为内观的修习,即是指智慧。

禅师现在所说的每件事情,都是有关禅修的资讯;大家要能运用聪明智慧,把这些知识应用在修行之上。这是我们现在要做的事。

现在禅师要给大家的资讯,就是止禅和观禅的分别。止禅修三摩地,为要达至定;而观禅是修习智慧。止禅的目的是要人达到定境、禅那;修法是把心专注地放在单一的目标之上。而观禅的目的是智慧。心自己已有一定的智慧,修观是要把智慧培育得更深。我们想从禅修中得到甚么呢?我们修行,一定要问自己这个问题。究竟是想要一些定境呢?还是智慧?

「两者都要?」禅师又笑了,大家都笑了。

如果我们想要定境,可修止禅。如果我们想要智慧,便修内观。两种方法背后的理念是不一样的。两者目的地不同,所走的路也不同。

如修止禅,可得定,很平静。就这样,不能得更多,不会对自己明了更多。

如果修内观,心也可以平安,同时心会了解越来越多的智慧,会成长。

那么,你会选哪一样?

故此,我们要了解两种修法的分别。看看在自己的修习中,做了甚么?领悟到甚么?

在止禅中,心只专注於一个目标;但在观禅中,心觉察所有目标。修止时,心专注於一个目标;修内观时,心愿意联系所有目标。修止时,心留驻在单一目标之上;修内观时,心会有兴趣去辨析眼前心中正在发生的现象。因为,在内观的修习中,可以检视出贪嗔痴究竟在不在,所以会有兴趣去观看心,而不是单单专注在目标之上。来到这里,可回应禅师最初所问的问题:正确的禅修中是否有贪嗔痴的呢?禅修的目的是甚么?修行是为了培育心中美善的素质。故此,禅修有关於修心的事,是心的工作。

不论修止或修习内观,也是有两个部份的。一个是目标,另一个就是觉察著目标的心。好,现在大家一同做练习,把手合什。感觉到双手正在接触吗?为甚么我们会感觉到手的接触?接触的感受是一个目标,另一个部份是正在觉察的心。哪一个部份较重要?目标?还是那个觉察的心?

目标总是在的,我们有眼、耳、鼻、舌、身体;景物、声音、思想...总有事情可供观察;但若果心一旦迷失了,还可以觉察到这一切吗?故此,目标是次要的,心的运作则比较重要了;心是否能觉察,这更是要紧。

禅师问道:「当心能够注意到一个目标了,这是否就是禅修呢?」

心单纯在注意,并未算是禅修。在那颗注意的心的背後,是否有正确的理念、正见,及正确的态度?

别匆匆地禅修去。不用赶忙。听闻了正确的禅修资讯,对修行有正确的理解,消化了,再应用在禅修之上。

在止禅中,心安注在目标之上;修内观时,心注意在心之上。止禅中,心系著一个目标;在观禅中,心联系著众多的目标。为甚呢?因为在观禅中,我们的目的是培育智慧。要能获得智慧,首先要对众多事物有更多知识,才能有全盘的认知,才能有更多了解。看到众多的目标,得到一幅宏观的图画;了解的事物多了,智慧也更增多。

在止禅中,心常常倾向专注一个目标,这要花很大力气,才可聚焦。修习观禅时,心不会留在某一目标之上;心会学习放开执著,会学习怎样才不致黏著在目标之上;心学习去研究目标,去明白那目标。我们不需用很大的气力去专注在目标之上,精进力用在去了解眼前的目标,令智慧生起。在观禅中,无需用很多精进力,因为我们需修习一整天;用太多力的话,会累;累了,智慧便不会来了。现在不是在跑一百米,我们在跑马拉松,要留力。有同修以为来短短几天的禅营,便想出尽全力修,好修到一些成绩。但来此间的真正意义,是要得到有关禅修的正确资讯,学习怎去修习;其实出了营回到家里回到工作岗位的应用,才是真正的修行。所以现在不用出尽所有气力来禅修,回到家中教孩子时才发力修行吧!禅师在此更是乐意与大家讨论禅修方法及态度,让大家明白怎去修习。所以,在小组讨论时,告诉禅师你生活中的种种体验、你的感受,怎样与人接触,因为这些正正就是修行。尤其当你禅修时,心中升起的感受或现象,更要提起。

在止禅中,有一定的操控,是在制造,把心锁定在一个目标之上,以致能达到定境。操控意味著有某种想要达致的效果。但在内观的修习上,却没有操控,而是在学习,不是控制。当有任何现象出现的时候,只会静静在一旁观察,不作干扰或控制。例如,当心觉得烦躁,止禅的进路会去调息心,以令它回复平静。在观禅中,则不会这样做,不会要它消失,而是会观察著烦躁,并从中学习。所以修内观的人,不致於疲倦,因为不用出力控制以达致某种效果,只需轻轻松松地去观察便够了。禅师在多个国家教过禅修,发现很多禅修者虽在修观,却像修止似的。禅修者大部份时间都会很平静安祥,但之後就不知道做甚么好了。大家可以看到两者的分别:止禅会花很大精进力以达致平静;而修内观则只需闲闲地轻轻松松地觉察。

接下来,禅师又提供修行的资讯给我们了,就是修行时心中会出现的五种元素。第一种是正念,亦即是觉察。第二是精进力、第三是专注力、第四是信心,第五是智慧。

我们首先要知道这些字眼的定义。名词只不过是名词罢了,要弄明白字词的真正意思。

第一个是正念,巴利文是Sati,意思是不忘失。正念觉察并不等如聚焦。不忘失并不是常用的那个显浅的、那种别忘了做这个带那个意思,不是这种意思。不忘失是指不会忘记正确的目标。正确的目标就是这个身心了。察看你自己,便可轻轻松松地以正念觉察。怎样才可以做到不忘失自己呢?当你在意自己,常常这样做,便可形成习惯。除了要注意自己之外,更要想想有关自己的事,例如现在我觉察著些甚么?我有甚么感受?便可培育出正念。

心常常像一个雷达,大部份时间都在探视四周的世界。其实只需把这部雷达往内掉转,探视自己,这便是正念。

当你一想到有关自己身心的事,便有正念了。

当要把注意力放在自己身上,要观察这点、那点,有时也花很多气力。而禅师所讲的那种对自己的注意力,并不是很出力的,而是轻柔的,轻松的,自自然然的就好了。

第二个令心可运作的就是定力。巴利文是三摩地,英文翻译成专注力,包含了一种要用功专注聚焦的意味。但三么地真正的意思并非如此,而是使心稳定,就是这样罢了。

试想想英文字「集中力」(concentration)的意思:单单把心聚焦在某一点之上,就可得到定了吗?不是的。有些人只得头痛,心却不得安定。可见,单单靠专注,不能使心得到静止或安定。

有两种定:一种由止禅而得,另一种由内观而得。

修止禅的,把心不住集中在一个目标上,从而得到定。心无暇思考,因它很忙,要不停落在目标上。这时,心不会想无谓的事,但也不可以想有智慧的事。故此,由止禅而得的定,并不能修到智慧,难以令人成长。

而修内观时的定是怎发生的呢?心先有正确的知识,明白了,有正确的态度、正确的思想。因为有了正思维,便可以有正确的行为;心不会对贪嗔作反应,没有执著,心很稳定。在这种定之下,智慧可以出现。

第三种素质是正精进力。在巴利文的意思并不解作很用力,而是能安忍、持久、坚持。一般人对於精进力有两种理解:一种是不断加油加油,不住给予力量支持;另一种是永不放弃。

第四种素质──信心,到底有甚么本质?当然,对佛、法、僧有信心是一般的理解,然而这却是太高远了。谈到禅修的信心时,让我们返回基本的信心:对自己有信心、对修习的方法有信心。

当对我们所做的事有信心时,意味著抱持了兴趣去修习。我们渐渐会发现以觉察去生活,或是没有觉察地生活,这两者之间的分别。我们的信心增长了,因为我们尝到了正念的利益。

当你禅修时,身心会累吗?

佛陀给予了保证,就是修习正念可达至身心平安、脱离忧愁哀伤失望,获得智慧,最终达至湼盘。假如禅修中身心疲累的话,便是禅修中有些欠缺。

第五种令你能修行的元素是智慧。我们并不是说很高远的内观智慧或开悟的智慧。当修习时,所需要的是基本的聪明智慧,这是一种能令人明白怎样去修习的聪明智慧。如果不能明白如何正确地修习,智慧怎能来?只有当人明白正确的修法,才可正确地善巧地修习。

好,问大家一个问题:「哪一个部份在修习?身还是心?」

我们以心去修习,但如果我们不了解这心,不知它需要多少能量,不知它抱持甚么意念及态度,而心却在进行禅修了......那又怎可令心变得善巧呢?禅师再一次提醒我们,别只顾看著目标,记著要检视心。修习内观时,心与目标都是同时兼顾得到的;把对心的觉察收纳在修行之中。当看到心怎运作之时,就可以有所学习。

有时修习得很好,有时修得不好;不禁会问:为甚么呢?我们不知道。其实这很视乎心的状态。心情好时便修得好;心情不好时便修得不好了。我们并不知道这节会修得好或不好。

好,现在给予最後三点指引。我们已得到太多资料,肯定记不了。第一点,很重要的,就是要保持持续不断的觉察。修习的时间是由醒来一刻开始至到入睡前的一刹。禅师想大家由朝到晚不停地修习。大家只需要持续平稳地轻松地用功,即可做到。只要按你能力所及的去做即可,别逼自己。轻轻松松自自然然的力度便够了,渐渐,会发展出一种动力。

姿势并不等於禅修。禅修不等於去到禅堂坐下,而是心的觉察才是修行。随时随地,常常保持觉察,看看心是否清明、儆醒、保持著兴趣。人在坐禅时不停想东想西,这是禅修吗?可知,姿势并不重要,心的状态才更重要。正念的修习,是心的工作,由心去往内观,是在心中观察所发生的现象,不在乎目标。

第二点,禅师会进一步解释何谓放松、守候及观察。不需要很用力地深入地聚焦於一点。对当下的现象,不操控、不抗拒。禅师问:

「为甚么有人会出很多力去修行?」

当我们想要某些东西时,会出很多气力。当我们不想要某些东西时,也会出很多气力去避过。当不知怎样做才好,不知所措之时,也会花很多能量。

智慧知道怎样才是刚刚好的力度。

现在,大家可以觉察下自己,随意就好,不用刻意观察呼吸肚皮或任何一点。手触摸著某些东西时的感觉?感觉到手吗?感受到坐在地板上的感觉吧?感觉到自己坐的姿势?听到?感受到现在的温度?要感受到这些,需要多少气力?累吗?就是这样,全日保持这种觉察。

禅修其实是很容易的。只有一点很困难,就是别要忘失。要觉察到自己的身体是容易的,即使是小孩子也可告诉你当下的感受。难是难在要一整天都保持著觉察,不至忘记自己,因为我们未有这种习惯。

另一重要事项是要放松。如果我们回到家修行了,专注力只集中在一点上,便会变得很困难。故此我们要放下过去专注於一点的修行习惯。当聚焦於一点时,心便难以思考;那么怎去照料孩子呢?怎去策划家务呢?禅师要求大家这几天在禅营中不要专注於一点。例如当你的手拿著一件东西的时候,觉察到触觉;如果只聚焦在接触的一点,太专注了,便会略过其他感受:冷或热、粗或幼、软或硬,都不了了之。心意识在很细微的地方,太狭窄了。狭窄的心成不了开明宽阔的心,接收的资讯太少,智慧便不能增长。

如觉得心未能安定,可先观察一个目标,让心安顿下来。心一旦得到安顿,便不要守著一个目标,让心扩大觉察到的范围。大家可以用问问题的方式帮自己扩阔心的觉察范围:「心单单在觉察著这个吗?」一问这个问题,心便会立即醒觉到正在觉察到其他事情。禅师问道:

「当人专注於呼吸,手心感到温暖,觉察力就转移到手心了。那么,应该把注意力带回呼吸呢?还是继续观察手?」

有一男同修答:「继续观察手。」

禅师说答对了。就是当观察手是较容易较轻松的话,观察手。

有两种精进力。一种是自己的力量,另一种是法的力量。自己的力量是指由自己决定心的去向;而心自自然然已觉察到某些事情这种自然的力量,是法的力量,心自然地做自己的事,自行去觉察,是自然的精进力。

有同修问:「这是不是七觉支之中的择法觉知?」

「不是。」禅师答。

如今,大家对於觉察力已有了多一点的认识。

最後一点很重要的是正见。如今,我们觉察到一些事情了,之後,对於所观察到的,可抱持怎样的想法呢?

觉察著自己的时候,只有三种可能性:感受到身体的感觉、心的感觉,以及心的各种活动,例如思考、觉察到觉察本身。

反思一下:身体有各种感觉,例如热、冷;心有感受:愉悦的或不愉悦的;心有活动:思考、觉察;是否只有自己的一颗心感受到这些感觉?是否只是自己的身体才这样的感受到热、冷、硬、悲伤?是否只有自己一个感受到这一切?

人人都有这些感受,人人都有这些特质,这是普世性的。

大家都试过愤怒。当想到:「唏!我真的生气了。」这样想时,会越想越气。为甚么呢?因为错误的见解。愤怒是一种普世性的情绪,但却认同它,把它当为我的愤怒,这样便会越想越气。

任何一种杂染,加上了「这是我的」这个邪见,便会使它增长。

我们修行是为了增长智慧,便必须抱持正见。错误的见解是很容易出现的。记住要以正见去了解当下所发生的事,那么,智慧会呈现。故此在觉察之时,先要有正见。先有正见,再有觉察,然後才有正确的了解。正见是:把所觉察到的各种身心现象,视为自然现象。嗯,这个,心本来就是这样子的了;这是身体的特质。那么,便没有甚么可作出干扰的了。心还可以干扰吗?声音呢?当一切的思绪、声音只是自然的现象,便不能再干扰到心的宁定了。我们便可长久地安住於平静中。事实是:是我们的思想在干扰自己,当心认为是声音在干扰自己,那声音便真的能干扰到了。但如果想:这是声音,只是自然的现象,那么它便不会干扰到心的平静。心在想东想西了,别投入了当中的故事;追下去,那便会迷失了;而是去觉察心正在思想。

刚开始禅修的时候不应持续地觉察思想,因为有迷失在思绪中的危险。要意识到心正在思考,之後返回来,看其他目标。

要记住很重要的一点,就是思想并不干扰修行。胡思乱想本身是很自然的现象。当心觉察到想东想西,游走开去了,这觉察本身也是修行。

禅师问:「你来禅堂坐,坐了很久了,脚感到很累,你会怎么办呢?」

「放松。」「做运动。」「吃午饭去。」大家都笑了。

禅师想教大家,这是很好的机会,藉此学习去认识这颗心。未起身去吃饭之前,先觉察一下身心;正在心发生的,是自然现象;在身体中所出现的也是。这一刻你可能会有些感受,也许会觉得恐惧,又或者会抗拒,又或者觉得痛;尝试去看这一切只是自然的现象,能看到多久便看多久。之後如由於不舒服的感觉持续增长,可以转换姿,不用勉强自己忍痛坐下去。不用直接观察痛。如果有痛,不如观察心,看看它有何感受。这是有原困的。当心喜欢或抗拒某一目标的时候,背後抱持了贪爱或嗔恨的态度。这个目标不是属於法的目标,不是自然的,而是已经染污了的。

故此在此刻,不去观察这目标,因心有偏颇。这时可反观自心,看看心到底发生甚么事呢?

当你很嬲某人,心中又常常看著他,会是甚么感觉呢?想打他?(大家都笑了。)疼痛就像一个你恨的人,如你一直看著痛,愤怒会越积越多;这不叫禅修,而是叫滚存你的愤怒。

总会有两个层次的:一是目标,另一个是心。心就如另一对眼睛,它可配带各式各样的眼镜;透过红色镜片,看出来的世界便处处通红;带了蓝色眼镜,世界也会一片冰蓝。这眼镜就是各式各样的信念、想法、观点。所以我们要常常检视心中带了一副怎样的眼镜。所以禅师叫我们不要太黏著於所观察的目标。因为心不太可信,不可过於相信心。

除了进餐及面谈之外,这里没有规定的时间表。禅师不会规定何时行、坐、行、坐;而是让禅修者自行为自己决定。看著心,看看此刻为心来说,怎样才最合适。如心适合禅坐,那便坐吧!如心不适合坐,适合行,那便行吧!心适合去做其他事情,便去做其他事。不用操控。这样,心便不会迷失在做这做那之中。心喜欢要有程序,做完一件事之後又做另一件,像个机械人似的。那么,心便不能安住在现在。

最後一点要提出的是尊贵的静默(noblesilence),禁语安静。英文“noble”包含了智慧的意思,会懂得分辨甚么才是需要讲的说话;并不代表把咀巴关上,完全静默。大家想修习谈话禅吗?(大家笑了。有同修强烈表示想修。)

在经典中,佛陀提到要以正念及智慧说话。

但是,有不同程度的禅修。对於初学者来说,谈天很容易令他们忘失。即使如此,如果你想让觉察成为习惯,必须把它带入生活的每一环节之中不断练习,包括对话,令觉察的技巧越来越好。

今天的开示到此已足够。

中道在哪里

——隆波帕默尊者在2014年4月26日的法谈

翻译:瑞阳居士文字整理:偲程、胡健、阿紫

以下两种人的修行是非常难的。第一种是黏着在专注之中,一味的追求宁静而未觉知身或心,认为只要一心专注,某天就能抵达道、果、涅槃。但这完全是两回事,是极其严重的误解!

佛陀出世以前的修行者们,其紧盯与专注的能力非常好,但并未因此见法/开悟。有些人依靠长期的紧盯与专注而得到舒适与宁静,不受冷与热的干扰。如果让他们开发智慧,他们是会拒绝的。因为开发智慧一定会见到苦、看到危险,心不会喜欢那些状况。这就像有人过河,农村有用一根竹子铺地,用另一根竹子做扶手的桥,有谁见过吗?那些粘着在专注的人就像是紧抓扶手不放的人,始终无法向前迈步,几年都处在那个状态——黏着在专注里。

另一种修行无法进步的,是一直不停思维的人。真正的老师提醒我们觉知身或心、照见三法印。而那些人只是不停思考着如何觉知,思维着何谓三法印。

黏着于专注的人,完全没有思维与念头;另一种人则迷失在念头里,造作、演绎、推理、思维,这两种人都无法修行,因为他们走上两个极端。

黏着于专注者,他们打压身、打压心,追求所谓宁静,这属于苦行;另一类人则是不停的思维,跟着念头与烦恼习气四处游荡,跑到纵容的极端里,始终无法走上中道。

修行者最难的就是如何走上中道!一旦走上中道,接下来需要耐住寂寞,一而再、再而三的重复观身、观心,并不需要学习更多。这不像世间的学习,每一天或每一年都是不同的;对法而言,并无限制必须几年结束。每一天、每一年所学都是同样的,所以需要超强的忍耐精神。若无忍耐力,是无法修行的。有人今天修习不净观,明天修习这个、后天修习那个,固定不下来,全因缺乏忍耐。

但是忍耐之前先要训练心走上中道!这很难,因为世间人都是追随烦恼习气。早晨一睁眼就想着其他人与事,只注意外界。

他们留意色(能看得见的物体)而不关心眼睛,留意声音而不关心耳朵,留意气味而不关心鼻子,留意味道而不关心舌头,留意和身体接触之物而不关心自己身体;留意所想的事,而未回观自心。这是所有众生最大的障碍与瓶颈——不愿回观自己,因此无法走上佛陀为我们铺好的路。

大家读过早晚课诵之中“法的功德”吗?那真是无比殊胜的!

“法”是由世尊所清楚表述的,每个人都能亲自体会和照见,不只限于佛陀本人,没有时间与空间限制。法是请人来品尝的,而非劝人来相信!佛陀并未让大家来相信,而是邀请大家来尝试!比如你们跟随隆波学习,隆波告诉大家去听法谈的CD,试着回观自心,训练让心安住,试着分别名与色……当你接受邀请且接受挑战,回头反观自己,在自身与自心学习之后,真正的有缘者会亲证到“法”:如人饮水,冷暖自知。佛法不是依靠某人的教导与传播,佛法惟有亲证才会知晓!

由于一般人不愿回到自身回观自己,一直迷失在外,所以隆布敦再三强调,教导的首要基础就是“别把心往外送”。别把心往外送并不代表不听、不说,不想任何事,而是要回来及时了知与认识自身。

普通人只留意色(能看得见的物体),不愿留意眼睛;留意声音,不愿留意耳朵。留意耳朵也是留意别人的耳朵,留意眼睛也是留意别人的眼睛。自己的眼睛和耳朵从不关心。鼻子怎样也不知道。知道味道,却不留意自己的舌头,吃饭时有谁注意自己的舌头吗?有觉知到舌头吗?咬到舌头才知道有舌头。我们留意的只是味道,意识到了吗?吃饭时很容易观察到。谁比较喜欢吃?(笑)人贪吃的时候很容易观察到隆波所讲的情形,留意味道而未留意舌头。看电影的时候,留意所看的事物而未留意自己的眼睛,如果仔细观察,眼睛接触到色(能看得见的物体),其实已经接触到苦,我们没有洞悉到这一点。

我们留意所想的内容,却未留意自心。心是苦是乐、是好是坏,我们并不知道。我们只知所想的内容有时有趣、有时痛苦,想的时候完全陷入其中,这是弱点与缺陷!不修行者一直心向外驰,只留意别人别物,完全忘记自身自心。想的时候,只留意所想的内容,想及某人感到生气,不知道正在生气,只知道导致生气的对象,不停想着那人。又或者想到所爱,不停想着爱人,却不知道心正在爱。开车时,别人超车,心生气了,我们不留意自己的心生气,而留意让我们生气的人去了哪里,因为想要讨回公道。这是所有众生的致命弱点,几乎百分之百。有机会聆听法义的人才会回观自己,心变成知者、觉醒者、喜悦者。除此之外,大家的心百分之百一直留意外面、留意别人。

从不关心自身与自心的人根本没有机会见法/开悟,因为没有学习自己,想要放下自我是不可能的。他们从未觉知自己,只是看着别人,以为“我”真的存在,误以为自己是世界的或宇宙的中心,想的任何事全从自我角度出发。所以我们要提升自己,回看自己,寻找自己的身与心。不要一直迷失在外,迷失在色、声、香、味、触、法,以及那些添油加醋的故事里。

隆波观察发现,世间真正不再迷失而醒来的人还不到百分之一!一万人里能否找到一个都不确定呢!真的太稀少了,所以导致体证道、果、涅槃的人非常难得。这并不是说透过修行而体证道、果、涅槃很难,而是真正的修行者太稀缺了。

我们不相信依靠自己可以体证,不回观自己,只是一直迷失在外。绝大部分没有学习法的人,一直迷失在外,导致想要修行的人会强迫自己不往外跑,不停打压和改造身与心,那同样是掉到另一极端。

一般人错在彻底迷失于世间,迷失在色、声、香、味、触、法,迷失在烦恼习气里。等到修行时,又错到另一极端:打压身与心。一想到修行,就摆好姿势再开始,觉得那才是修行。

隆布蒲曾经教导,倒立同样可以练习禅定,因为姿势和禅定没有关系。不修行的人会走上纵容或纵欲之行,追随烦恼习气而迷失。着手于修行的人则容易苦行,改造身心,打压身心,这就是为何极少人体证道、果、涅槃的原因。某些地方有成百上千人在打坐与经行,可是要找到一个真正走上中道的人都很难。

几十年前,隆波曾经拜访很多东北部的大师,在寺庙看到来修行的人特别多,一晚可能几百人。通常隆波在寺庙时,那些师父都让隆波去出家师专用的地方修行,但有时隆波还是偶尔参加大型活动,然后看到……哦,人真多,里里外外都是人。有人打坐、有人经行,然后隆波观察到说:“哦…没有看到一个人在修行!”

没错,他们是在不停的经行和打坐,可是为什么隆波认为他们没在修行呢?因为一类人是散心杂乱,跟着念头在奔波,随着烦恼习气走到纵欲的极端;而另一部分人则是在打坐和经行的时候,打压身心,掉入苦行的极端,没有人走上中道,找不到一个人走上正确的路的!于是心说,没有人在修行,没有人走上中道。当然这些话并未说出口,只是想:“唉,我独自去修行更舒服些!”

第二日早上起来时,去顶礼长老,长老看着我的脸,笑着说道:“这个寺庙没有一个人在修行啊!”这句话是我心里想的,结果第二天长老就说出来,让我觉得很惭愧。看到没有?我也随着自己的烦恼习气去看别人的心,迷失在外。他们打压身心,我也是,把心送到外面去看别人,一样很蠢、很惭愧,还以为没有人知道。

旁人觉得奇怪,为何长老说没有一个人在修行呢?因为一晚上有几百人在打坐与经行啊!其实,没有修行是因为心没有走上中道,要么在打压身心而自我感觉良好,要么绝大部分时间则完全是迷失的。

某次,一位天神拜见佛陀,自认为已经成就阿罗汉果,想找佛陀切磋,他问世尊:“您超越了贪、嗔、痴,是怎么做到的呢?”佛陀回答:“天神,是这样的,世尊之所以能够超越贪、嗔、痴,是因为既不精进也不放任!”

天神很惊讶!因为“不放任”还好理解:就是不懈怠嘛。但是“不精进”……为何世尊这么说呢?天神的心开始怀疑自己可能不是阿罗汉,因为无法理解世尊在说什么。于是,天神放下成见,虚心请问:“世尊,请您继续解释。您超越了贪嗔痴是由于既不精进也不放任,这是什么意思?”

佛陀说:“如果我们放任,生命就会下堕;如果我们精进,生命就会上升!不精进也不放任,才能够超越贪嗔痴。”

天神听到此话,体证了初果。现在,我们与天神听到同样的回复,可是天神证悟初果,我们却没有任何体证,这是因为我们与天神的波罗蜜不同,所以需要进一步的阐释。

所谓放任,就是放任自心,追随烦恼习气而成天浑浑噩噩,白白浪费呼吸,行住坐卧也都白白扔掉了,没有发展觉性与开发智慧,这叫做放任。精进则代表修习苦行,在打坐与经行的时候打压自己的身心,做什么都在打压身心。

放任就是放任自心,追随烦恼习气,生命是下堕四恶道的。精进则是打压身心,会上升至天界,但不会抵达涅槃。因为,涅槃既没有下堕也没有上升。涅槃就在眼前!没有升降也没有起伏!圆满无缺!

我们要训练自心走上中道。走上中道是指——心不迷失于外,同时心是安住的,但没有强迫自己安住。这就是以前上座部法师们讲的——心成为知者!以前去到哪个寺庙都讲到心成为知者,这个寺庙是,那个寺庙也是,现在这个词已经完全消失,教的都是训练禅定、追求禅相,没有任何实质意义!真正具有意义的是——心成为知者、觉者、喜悦者。

麦张迪(阿姜摩诃布瓦的妹妹)问隆波:“您是怎么修行的?为什么我们的心会来到同样境地?”隆波回答:“开始时,观呼吸,呼吸后,心获得宁静,呼吸越来越微细,最后在鼻下变成光。隆波有在觉知,但没有觉知那个光,而是心一跑掉,就知道;一跑掉,就知道。然后心安住,继续开发智慧”。

她回应说:“哦!这就是一样的了!”但她不是观呼吸,她的哥哥阿姜摩诃布瓦教她念佛陀,当她念佛陀时,心放在鼻子下面,“佛陀,佛陀”,心跑掉了,知道;“佛陀,佛陀”,心跑掉了,知道。念佛陀不是为了让心不跑,念佛陀或观呼吸的目的是为了观察到心跑掉了。如果透过念佛陀或观呼吸不让心跑掉,那就是苦行,强迫自己;如果称念佛陀,心却一直迷失在念头里,就走上纵欲之行。称念佛陀时,知道心跑掉了。知道,心就会安住,此即没有刻意之心自然安住的修行。

隆波不称念佛陀是因为不太喜欢,心原本就喜欢想,称念佛陀又是去想佛陀,心不喜欢。隆波七岁开始修行就是观呼吸、念佛陀的同时数一二三,吸的时候念佛,呼的时候念陀,数一,然后二、三。后来觉得太多,一二三就不要了。慢慢的,心获得宁静,佛陀也消失了,只剩呼吸。呼吸不是为了让心宁静,而是为了知道心跑掉。心跑掉了,知道。

每个人都需要一个禅法!当然,如果一个人觉得世间还很有味道,就不需要做隆波所教的,只是持戒就可以很好的活在世间。但如果觉得世间没什么值得留恋,全都是苦,不想死了又死,苦了又苦,就来训练心走上中道吧!

修习任何禅法,让心走上这条路。佛陀,佛陀,心跑掉了,知道;佛陀,佛陀,心专注了,知道;觉知呼吸也行,吸气,觉知自己,呼气,觉知自己;最重要的是觉知,但别强迫去觉知(不刻意做这或做那),否则这样就又掉进苦行。如果放任自心追随烦恼习气,是走上另一极端。修行就是为了不走上两个极端,不跟着烦恼习气迷失在色、声、香、味、触等五欲里。

我们需要有个禅法,但不要走上两极。选择一个禅法是为了及时知道心,而不是强迫让心宁静、快乐、正面积极!如果强迫自心宁静、快乐、正面积极,就是掉入苦行,永远无法走上中道。无论打压的功夫多厉害,也不能走上中道!那样虽然也是觉知自己,可是心是硬的、不自然!我们并不是让心宁静、快乐,因为宁静与快乐都是无常的,我们不追求那些变化的东西,只是觉知自己,心和自己一起!选择任何禅法作为参照点,然后及时知道心逃离自己。

在固定模式的练习里,心绝大部分是跑去想了。有时跑去觉知身体,有时跑去想,不太有看、听、嗅、尝的机会,所以修行没有任何固定方式。

我们可以选择任何禅法及时知道自心。念佛陀也行,观呼吸也可以,观腹部起伏也可以。观腹部,但不要让心跑到腹部,要知道心而不是知道腹部;观呼吸不是为了知道呼吸,而是为了及时知道心。心跑去想了,知道,心和呼吸在一起了,知道。观腹部不是为了观腹部,而是为了及时知道心,心跑去想了,知道,心和腹部在一起,也知道。经行时,有人把心放在脚上,有人越过脚和大地在一起,这个地方冷,那个地方热,这个地方硬,那个地方软。没有人认为大地是“我”,不用去看,太绕远了!这样是心向外驰。无须跑到身心之外!经行时,如果只是不停的觉知那个接触,专注在触,也是走上极端与苦行,是让自己受苦。经行时,看到身体在走,之后心跑掉,知道;心跑到脚上,也知道;(刚好寺庙钟声响起)请大家听钟声,心跑到钟那里,知道;害怕心跑掉,然后努力控制,也要知道。

谁看到心跑到钟那里了,请举手!有控制心不让跑到钟那里的,请举手!心跑到钟那里时,没有意识到,称为欲贪行;强迫心,故意调控,不让心跑到钟那里,叫作苦行;心跑到钟那里,知道心跑钟那里了,此谓中道。中道在这里!如其本来的看待它,如心本来的看待心;心就会没有任何人为刻意的安住。如果人为的控制,看起来有在觉知自己,但心是紧的、硬的。控制让心不外送,就是走上苦行。

难就难在此处,心走上中道是很难的!一般众生都是顺着欲贪而行,一旦修行又习惯于控制、改造,也就是苦行,打压身心,所以现在要训练及时知道我们的心。及时知道心,叫做心学(佛教三学的戒学、心学和慧学),这是开发智慧之前必须做好准备的阶段。

有人说隆波的教导是错的,应该先观身才观心,这其实是误解佛陀的教导!观心有两部分。第一阶段是为产生正定,让心成为知者,让心走上中道。一旦心走上中道,观身、观受、观心、观法——都可以。四念住的修行是为产生智慧,并不是起步先要观身,最后才能观心,这是自己想像的,佛陀从未如此教导。

有些老师这么修也就这么教,老师们这么教,大家就这么理解与相信。有人认为开启智慧之前,一定要修习禅定,但这是想象,佛陀并未如此教导。佛经记载,阿难尊者说,佛陀教导到达解脱的三种途径:先定而后慧,先慧而后定,定慧同步,三者都会抵达目的地。我们不能狭隘的理解,要去了解佛陀教导过什么。

如何让心走上中道?适合每个人的禅法是不同的!有人观呼吸,有人观腹部,有人观行住坐卧,没有什么是不可以的,能让心走上中道就行!及时地知道心,叫作心学;这个会让心产生正确的定,正定是心走上中道的起点!

隆波田是以手部动作为“锚”,及时知道心跑去想了。譬如,做手部动作时,要知道心跑去想了。隆波田说,当人能够及时知道心跑去想了,那是走上真正修行的起点!其实这就是让心成为观者,做好了准备以开发智慧。

隆波甘恬在不久前,于住院期间写道:“绝大部分法师根本不知道何谓毗婆舍那,虽然他们号称在学习隆波田。”为什么呢?因为他们专注或紧盯在手上,根本没有走上毗婆舍那的路。

上座部很多修行者在称念“佛陀、佛陀”获得宁静之后,开始思维身体,但是那并非是毗婆舍那,那只是不让心静如死水的对治技巧罢了。毗婆舍那与思维无关!当你观照腹部的起伏,心若跑到腹部,就不是毗婆舍那而是专注或紧盯。假如修对了,哪个禅法都可以,没有更好或更坏。如果原则错了,同样都错,因此没有哪个法门更好。

最重要的是符合原则:训练心成为观者,以习惯和喜好的禅法作为开端。任何法门都行!观腹部也可以,观腹部不是让心盯着腹部,而是及时知道心跑来跑去;以前观呼吸的人,就继续观呼吸,不是为了让心宁静,而是为了及时知道心跑到了想;心专注呼吸了,也要知道;做什么都行,只要及时知道心。这是开发智慧之前的“心学”,让心准备好。

世间之人难以记数,真正在开发智慧之前把心准备好的,可谓少之又少!真正在开发智慧之前把心准备好的人,其实只是凤毛麟角。

尚未让心准备好的人,一旦着手于修行实践,就会开始打压与改造身心。只有少之又少的人能够在开发智慧之前让心准备好,导致体证道、果与涅槃;这样的人非常罕见!如果让心真正准备好成为知者、觉醒者、喜悦者,如此观身、观心,照见三法印,那么七天、七月或七年,一定可以见法/开悟。

如果心未准备好,七十年或七辈子都无法体证道、果与涅槃,仅仅只是在紧盯与专注!当然,紧盯与专注总好过心不在焉,因为心不在焉只会堕入四恶道;而紧盯与专注,则会上升至天堂成为天神或梵天,但是不会达至涅槃。

惟有心成为知者、觉醒者、喜悦者,才会看见四大、五蕴、六入所展现的三法印,并且由此走向涅槃!

真正的中道正在于此!请务必清楚理解,否则就会修错。如果修错了,那是白白努力一场,不会有任何收获!

对禅者的有力开示 [1]

八正道

简介

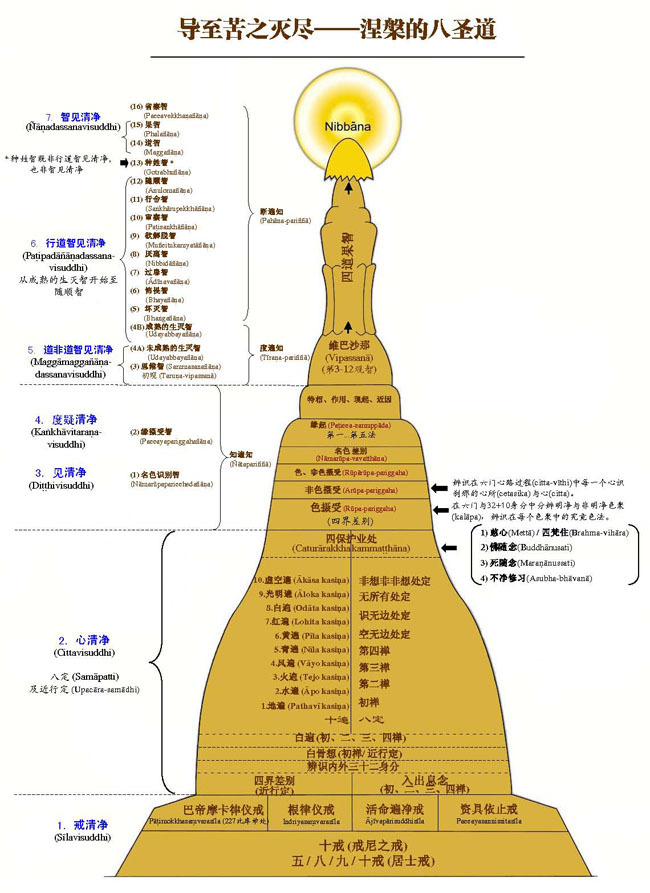

八正道是正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定共八支性质不同的正道,可以分为“戒定慧”三个不同范畴的修习。

即:正见、正思惟组成“慧学”——正知正见的培育;正语、正业、正命组成“戒学”——行为品德的培育;正精进、正念、正定组成“定学(心学)”——心灵素质的培育。

禅修就是定学的修习,就是八正道中最后三支正道的修习,使我们培育出对止恶行善的工作有积极的热诚,勤奋上进的素质——正精进;留心、觉察及了解自己的身心和外境,不忘失、不放逸的素质——正念;内心平稳、沈静、喜悦、慈爱,不易受苦乐等所动摇的素质——正定。

正见

正见是八正道中的第一支正道,也是八正道中最重要的一支正道。在经中常把正见比作“眼睛”,它使修行者建立一个正确的知见,从而趋向善、觉悟解脱的人生方向。当修行者建立起了正见这个“法眼”之后,将顺次引发其余七支正道的生起,向着正确的人生方向迈步前进。

正见是指对“苦集灭道”四圣谛有正确的知见。四圣谛是整个南传上座部佛教教义的核心。

苦——有“无常、缺陷、苦痛”等多个不同层面的内容。佛教说所有生命都是苦的,是指所有生命都是无常迁流,没有实在;带有缺陷,没有主宰,会遭遇到各种忧悲苦恼的事情。这是生命真理的第一条。

集——指出苦的根源。无论现生所生起的各种苦或生死轮回的推动力,根本的原因都是由于心中有三不善根——贪欲、嗔恚、愚痴。这是生命真理的第二条。

灭——灭除贪欲、嗔恚、愚痴,各种的苦便止息下来,这是生命真理的第三条。

道——修习八正道能对治贪欲、嗔恚、愚痴,这是生命真理的第四条。

任何一个人,无论他是出家或在家,当对苦集灭道生起了正见,没有疑惑时,他便是一个得到“法眼净”的人,即是一个能“参与圣者之流”的人——他能踏进通往觉悟解脱的八正道之中一直前进而不会退失。当他遇上人生苦恼的事情时,不会陷入苦恼之中不能自拔和怨天尤人,而是沉着地去接受困难,解决困难,并于此生起出离心。当他遇上人生快乐的事情时,不会迷失在快乐之中,不会生起无止境的爱染执着,而是明白苦乐都是生灭无常的,当中没有实在,没有常恒。他能逐渐从苦乐之中、从贪欲、嗔恚、愚痴之中解脱出来。

其实,任何形式的生命无时无刻都为我们展示四圣谛的真理,只不过没有苦集灭道正见的人对此不知不觉,只有长期陷入贪欲、嗔恚、愚痴之中而不能自拔。但是一个对苦集灭道有了正见的人,他的人生会不断提醒他的正见,他的生活就成为修习八正道的场所,他的人生也会不断前进的。

经中说,一个有正见的人,即使在现生之中不能彻底完成他的修行工作,也会在来生之中继续修习,直到彻底完成道业,证得涅般。同时在将来投生期间,只会在人、天这些善道之中投生,决定不会下堕至饿鬼、畜生、地狱三恶道内。

正思维

正思维就是:与四圣谛相应的分析、抉择、理解、比较和立志。

四圣谛是一种关于生命的真理。若一个人生起正见之后,他的人生、生活、际遇等等一切和生命有关的事物都是使他加深认识生命智慧的教材;他自然对这些教材作出与四圣谛相应的分析、抉择、理解、比较和立志。

因此,有了正见生起,将自然引发正思维的生起,使人树立了一个正确的人生观,立下一个正确的人生志向——明白人生是苦及以觉悟解脱为目标;若有正思维——正确的志向的生起之后,必然会将志向付诸实施,继续发心去修习其余戒学、定学中的正道——正语、正业、正命、正精进、正念和正定以完成道业。所以,正思惟的作用是:向前连接正见,向后是一种动力,使人发心修习之后的六支正道。

正语

正语就是正确的语言说话,内容是远离妄语、两舌、恶口、绮语——“口四恶行”。

妄语——谎话,为了自己的利益而故意说谎骗人。

两舌——挑拨离间的言语。

恶口——粗言秽语。

绮语——对无意义的事情用美丽的言辞来修饰。如色情笑话等。

修习正语能净化我们的口业,使我们的语言真诚、正直、柔和、有益于他人。

正业

正业就是正确地行为,内容是远离杀、盗、淫——“身三恶行”,使我们的身体不致损害他人而有益于他人。

杀——故意作出行为去杀害或伤害人类的生命和任何众生的生命。

盗——故意拿取不是自己的物品,包括走私漏税、勒索、破坏公物等等行为。

淫——指性行为。过出家生活的人远离所有的性行为;过在家生活的人远离侵犯妇女,使她们贞节受损的邪淫。

正命

正命就是正确地谋生活命方式。在家众的正命是指靠正当的职业来谋生,远离触犯“身三恶行”、“口四恶行”的职业。

正语、正业、正命这三支正道组成戒学。在戒学中不仅仅是不去作出这些不善的行为,而是对这些不善的行为有一种不随喜、不称赞、警惕、约束和抗拒的力量。佛陀在经中对婆罗门长老说戒——远离身三恶行和口四恶行是建立在推己及人的道理之上的,若人持戒再加上对佛法僧三宝有不坏失的信念,可以证得初果。

正精进

正精进又叫作“正方便”,就是“运用适当的方法来改善”的意思。

在佛法中的精进努力,是带有“对应、适当、善巧”的精进努力,并不是蛮干那样地精进努力。

四正勤

1.未生恶法令不生;

2.已生恶法恒令灭;

3.未生善法令出生;

4.已生善法令增长。

正念

念的巴利文意思是“系念、不忘失、持续的觉知、留心”等。正念就是和四圣谛相应的持续觉知,对身、受、心、法四个地方的觉察。目的就是去如实地了解生命和生命的真理,从而带来人生真正的利益。因为人的心灵素质是所有众生之中最高的。人有条件以自己的能力洞悉生命的真相,从而净化自己、清除烦恼。南传上座部佛教的禅修不同于其它所有方法的禅修,就是因为当中十分重视正念的修习。所以,正念在八正道之中非常重要。

一般人的内心经常系念于五欲——色声香味触之中,因此常受欲境所束缚。修习正念就是经常把内心系念于四念处——身、受、心、法之中,能令智慧得到增长。经中将四念处比喻为“一乘道”、“唯一的道路”等等,是指四念处是通往解脱的唯一的一条道路。经中也说,修习四念处可证得三果、四果。佛陀在入灭前教导弟子“自依止,法依止,莫异依止”。

四念处:

1.身念处,观身不净,即观此色身皆是不净。

2.受念处,观受是苦,即观苦乐等感受悉皆是苦。

3.心念处,观心无常,即观此识心念念生灭,更无常住。

4.法念处,观法无我,即观诸法因缘生,无自主自在之性,是为诸法无我。

正定

八正道中的正定主要是指初禅、二禅、三禅、四禅这四个层次的定境,因其与四圣谛相应,故称为正定。

1.对禅者的有力开示 .逆流而上的博客[引用日期2015-07-30]

参考资料

原始佛教(Original Buddhism)。

释迦牟尼创教及其弟子相继传承时期的印度佛教,约为公元前6~前5世纪。佛陀的说教最初是口传的,为了便于记忆,采取偈颂的形式,后来编集为律经论三藏。原始佛教的基本教义是“四谛”、“八正道”和“十二因缘”,其核心内容是讲现实世界的苦难和解决苦难的方法。其次,又从缘起思想出发,提出了“诸行无常”、“诸法无我”和“涅槃寂静”的学说。后人把原始佛教的修持,概括为戒、定、慧三学、慈悲喜舍四无量心以及四念处、四正断、四神足、五根、五力、七觉支等三十七菩提分法。

原始佛教

原始佛教的修持之道

Aniccā vata saṅkhārā, uppādavayadhammino;

Uppajjitvā nirujjhanti, tesaṃ vūpasamo sukho.

诸行确实乃无常,是生起与消散法,

已生起的被止灭:这平息乃是安乐。

在原始佛教中,“诸行(saṅkhārā)”,是泛指一切被构造而成的事物。

具体而言,则是指“众生自身的五蕴”,以及“众生存在的整个三界(欲、色、无色)”。

由于“诸行”是因条件构造而成的,所以,它们是“生起法(uppādadhamma)”——具有生起的特性。

“生起法(uppādadhamma)”,意味着:

1、不是“本来自存”(永恒的本源)的;

2、是缘起(靠一定的条件,得以生起)的。

这样,就意味着,任何“生起法(uppādadhamma)”,其本身,也必定是“消散法(vayadhamma)”——具有坏灭的特性。

“消散法(vayadhamma)”,意味着:

1、凡有生之物,必定坏灭;

2、坏灭是:衰坏、消散、殆尽。

从生命的角度而言:

五蕴出生,是“生起法(uppādadhamma)”;

五蕴老死,是“消散法(vayadhamma)”。

这里,无论是生起,还是消散,都是无常的(Anicca);

那么,凡在生起与消散的范围内,就是“苦”(Dukkha,坏与空的);

其中,始终无任何不变的实质可言,称之为“无我”(Anatta)

从轮回与解脱的角度而言:

轮回是“生起法(uppādadhamma)”:

十二缘起的集起,使五蕴具有不断的“生起法(uppādadhamma)”,也就是说,不断的轮回存在;这是苦集,导致五蕴的延续。

解脱是“消散法(vayadhamma):

十二缘起的还灭,使五蕴具有彻底的“消散法(vayadhamma)”,也就是说,轮回存在的彻底止灭;这是苦灭,五蕴的彻底平息。

这里,十二缘起的集起,而使五蕴(苦)延续,但这诸行是无常的、苦的、无我的。

反之,十二缘起的还灭,而使苦(五蕴)彻底灭尽,那无常的、苦的、无我的五蕴不再延续后,并不剩下任何存在,因而说:这“涅槃”也是无我的。

但凡,看清楚这五蕴是“生起法(uppādadhamma)”与“消散法(vayadhamma)”——例如“只是出生与老死”,那么,就能进一步亲身体会它们只是“苦”,这样,就可以通晓“苦圣谛”的真实含义:所谓苦,就是这个“存在(我们所取着的这五种蕴)”。

但凡,看清楚这苦的彻底“消散(vaya)”:五蕴彻底灭尽后,并不剩下任何存在,那么,就能进一步亲身体会“凡一切集起之法,只是灭法”。

“凡一切集起之法,只是灭法”,字面的意思,意味着:

这“存在(诸行)”的“生起(uppāda)”与“消散(vaya)”——其实只有:“苦的升起(五蕴的轮回)”与“苦的灭尽(五蕴彻底熄灭)”而已,而再无其他了。

如是,就不会认为“轮回与解脱之中,有任何恒常的,自我的实质存在”。这样,就可以破除对存在的——“常见”、“乐见”、“我见”;也可以破除“究竟解脱(无余般涅槃)”之后还会有任何事物存在的——“我见”。

凡是对这“存在诸有”,不再有颠倒见(常见、乐见、我见),他们就对此“存有”、“五蕴”不再欢欣、爱恋、取着、迷执,他们见到诸行的“生起”、“流转”、“行相”、“造作”、“结生”——只是苦与畏怖。

这样,对“诸行”出离,成为漠不关心(舍)后,欣然、乐见、胜解(决心)、转向、投入:诸行的“无生起”、“无流转”、“无相”、“无造作”、“无结生”——涅槃,视之为安全、安乐!

(上述二段,参见《无碍解道·智论》)

因此佛陀才说:“已生起的被止灭:这平息乃是安乐”(Uppajjitvā nirujjhanti, tesaṃ vūpasamosukho)

已生起的(Uppajjitvā)——是指我们的五蕴、存在的三界,也就是诸行,因为十二缘起的集起,尤其因为过去世的“无明、渴爱、取、业、有”,而导致有今生的“识、名色、六处、触、受”的五蕴存在,所以我们一旦出生,就已经“全体陷入了苦——被老打败、被死打败...”。

我们只是想要活得更好,亦即,在存在中找安乐,可是,这是行不通的,不可能的,因为存在之诸行,只是“生起与消散法”(uppādavayadhammino),因此,只是苦。

在苦(五蕴的集起)中找不苦,是不可能的;只有在不苦(五蕴的灭尽、涅槃)中找不苦,才是可能的。因此,要止息这个苦,对这样的苦,要足以看清,足以厌离,足以熄灭渴爱。

所以,要彻底“止灭(nirujjhanti)”这“已生起的(Uppajjitvā)”,这才是佛陀最真实无误的教导——灭苦。

愚者执着那本不存在的自我,对存有的爱恋已经成为习惯,目光短浅而看不到身处毁灭,故而谴责世尊的教法,认为世尊断灭了他们的幸福。

然而,他们的幸福,只是“苦”——“生起与消散法”。

对于智者而言,“已生起的被止灭(Uppajjitvā nirujjhanti)”——所有属于“升起与消散法”的诸行,被彻底的“止灭(nirujjhanti)”,那么——“这平息乃是安乐”(tesaṃ vūpasamo sukho)”

什么平息(vūpasama)?

诸行平息、生起与消散法平息、苦平息、五蕴平息、生与老死平息、一切不安平息、一切欲平息、一切渴爱平息、一切存有平息。

因为不再有生灭之法,一切苦止息,一切基于诸行的不安止息。

那位已经证得平息的人,在他活着的时候,“他的渴爱被扬弃后,天界的幸福也比不上他之安乐的十六分之一”。(《自说经》)

所以,他的心寂静,经验最无上的幸福、安乐、无恼——“我等真是活在快乐里,以禅悦为食物”。(《法句经》)

在此,你已出生,你已经属于苦,已经属于诸行,凡是你的无明没有摘除,渴爱没有磨灭,这苦的路途就无尽无休。

凡是,这苦已经被遍知,渴爱已经被舍断,灭已经被作证,道已经被修习,就有那苦之边际的终结。

愿以此文,纠正那些对佛陀灭苦之教的不正确理解者,愿以此真实之语、如法之语,使那些具有能力理解佛陀教法者,清醒、趋于正道!

Aniccā vata saṅkhārā, uppādavayadhammino;

Uppajjitvā nirujjhanti, tesaṃ vūpasamo sukho.

诸行确实乃无常,是生起与消散法,

已生起的被止灭:这平息乃是安乐。

萨度!萨度!萨度!

在原始佛教中,何为“究竟的解脱”?

【一】聚焦于现在

缘起的“三联结”中:

过去的“行”,与今生的“识”是一对;

今生的“受”,与今生的“爱”是一对;

今生的“有”,与来世的“生”是一对。

简单的说,过去的业,造成再生(行缘识,识缘名色);

从而——产生了今生的果报(异熟),也就是具有了现在的“识、名色、六处、触、受”。

如果仅仅是维持与耗尽今生的果报,而不制造新业,就不可能导致来生。

但是,今生,又在受的基础上,产生了渴爱,从而导致新业,就引发未来的再生(爱缘取,取缘有,有缘生)。

审视以上的三个环节,可知:

过去的已经过去,未来的尚未来到,所以我们须聚焦于现在的关键环节:

也就是说——基于感受,而升起渴爱的环节(受缘爱)。

【二】无明触

现在的环节之一,“受”,它发端于触。

感官(内六处)与对象(外六处)相遇,产生相应识。

由此,内外六处与识,此三者结合,成为触。

对于已经出生者而言,触的发生是避免不了的。

可是,在触的阶段,凡夫是完全无知的,称之为无明触。

什么是无明?

无明不是一种认知。

既然不是认知,那么,它连错误的认识(邪见)也谈不上。

可是,它也不具备正确的合理认知,因此它是邪见与一切不善心的基础。

无明是一种痴。

也就是:无明乃是指不具备任何认知。

或者更进一步说,没有任何的“合理”认知。

这里的合理,是特指“无常、苦、无我”。

当凡夫的感官接触事物,升起印象的时候,他并不懂得这个经验是“无常、苦、无我”(三相)的。

这个“不懂得”,就是无明。

“不懂得”一再发生在凡夫的触的阶段,但这不意味着不可以改变。

经过训练的圣者,或是任何对佛法正确的闻法者,在接触事物升起经验时,能够观察“无常、苦、无我”,那么,他们就与一般凡夫不同,他们没有或暂时没有“无明触”了。

【三】渴爱

触,所引发的受,具有苦、乐、不苦不乐三种性质。

由于无明触,也就是在产生经验的瞬间,并不能如理的了知它们的“三相”,进而顺着习性,就会:

1、对乐受,爱着(贪);

2、对苦受,厌嫌(嗔);

3、至于不苦不乐受,依然掺杂着无明在其中;例如:不知道“平静的感受”,也是无常、苦、无我的;不理解它也是苦,它的成因,它的灭去,灭去之道。

同样,贪与嗔之中,也伴随有无明。例如:对于乐受,只是爱着其中的乐味,却看不到其中无常的过患,由此也不能产生出离之意。

由此,凡夫的心,受无明蒙蔽,对于三受,具足贪、嗔、痴的三不善,这是渴爱的动力来源。

而渴爱,也就不断追求于抓取自己所贪恋的。

渴爱有三种:

一种是对感官欲望的追求(欲爱);

一种是对生命不断存在下去的欲望(有爱);

一种是因持有断灭见的欲求(无有爱)。

其中第三种,“因持有断灭见的欲求”(无有爱),不应与“追求寂灭的涅槃”混淆。

持有“无有爱”的人,有两类:

1、普通的世俗人,认为人死如灯灭,所以死后万事皆休,不如趁早行乐。

2、一类修行人,极度的厌恶存在,但执着有“自我”的存在,认为通过修行,可以断灭这个“自我”。

对于前者,佛法以缘起因果批判。

对于后者,他们与佛法不同之处在于,佛法并不承认自我的存在。

佛法也追求五蕴彻底的熄灭,但佛法并不认为五蕴是自我,所以,佛法的涅槃,并不是在断除一个原本存在的“自我”,而是将这个“无我”的五蕴,彻底熄灭。

“无有爱”的两类,他们都怀有“我见”(有身见:认为五蕴有我),故而他们无法断除我慢,所以无法舍尽烦恼,势必因此而轮回。

而佛法的教导,是彻底断尽渴爱,故而,使得整个轮回止息,整个苦(亦即五蕴)彻底不再延续。

【四】过患

被无明遮蔽,汲汲从事于渴爱的人,所得到的,却只有“过患”。

因为,他们匆匆抓取的任何、一切,都总只是无常之法、有为之法、消散之法、坏灭之法。

在这个存在的区域里,任何环境、任何生命,都要注定承受毁灭,或老病死的洗劫。

因此,任何他们所喜爱的,都会被剥夺,这是畏怖的来源。

此外,他们自身所造的恶业,给他们带来恶报的打击;他们的善业,则依然把他们捆绑在存有里。

可,这个存有只是不断坏灭的燃烧之域。

那么,因为渴爱而造业,因为执取而导致存在的延续,这样的屡屡再生,就只是苦。

佛陀,把苦,等同于这个存在;把这个存在,等同于苦。

这就是“过患”——真正的危险、不可靠、不安稳。

如果人,想要真正的离开苦,那么,借由佛法,他必须亲见这个存在之整体的生、灭事实。

实际上,对生、灭的观察和体证,有两类:

1、观察当下现象的生、灭;

2、更为深入的考察生命的整体真相,十二缘起的集与灭。

其中,第一类,是由于人不具备更大的“眼”,只能依靠自己的实际能力,做当下经验的如实勘察。

后者,第二类,是佛陀那样伟大的发现者,具有“圣眼”者,看穿轮回中任何生命状况,世世辈辈都是苦痛的、不安的、不值得留恋的。

作为佛陀的弟子,我们自身可以直接习练第一类生灭的观察;

可是我们也需要接受第二类——更广大、深入的“生、灭”的教导。

借此教导——我们了解自身的存在,其实是绝对的不安,亦即过患。

因此,佛陀教导的“灭苦”,就只是“彻底”止息“苦”,亦即止息这个自身存在。

【五】恐惧与智慧

当听说佛陀教导的灭苦,是彻底止息这个自己身心的存在,凡夫会来到恐怖与不安。

实则,这是未具备智慧的缘故。

智者一再看到:

凡夫所爱的,只是造成再生之业——不断生存与存有;而这存有的一切,只是苦。

由此,他们不再被“存在”、“对存在的喜爱”所蒙蔽,由于揭开了这层无知(无明),他们就不再喜爱或错爱这存在。

对于存在,只是不断见识到——无常、苦、无我,之后,智者就会领略“不再存在”是安全的、寂静的、殊妙的、快乐的。

当这个认知,被智者完全领悟后,才能树立四圣谛(苦集灭道)的正见与信心,也彻底舍弃对自我的珍爱,这意味着修行阶段中“初果”的达成。由此,他一无反顾、坚定的走向涅槃与寂灭。

反之,因为在存在的渴爱里浸泡太久,凡夫将这个五蕴的组合,视之为自我,倍加爱惜。

我们说,他们不知道他们爱的究竟是什么,他们也不能更深刻的调查自己受苦的根本原因。

看到存在只是祸患,发现自我并不实存,之后,智者勇于停止这苦的延续。

【六】圣道

回到“现在”的关键点——受缘爱。

基于无明触所升起的受,而有渴爱。

这渴爱急于捕捉“升起于感官领域的任何所喜之物”。

当心识这样运作时,这也成为业的力量而存积下来,在死亡的时候,推动生命投生。

这样,这个“受缘爱”的关键点,也是今生解脱的关键点。

圣道的修持者,会立即看穿:哪怕是不苦不乐受,也是苦的;因此更不用提乐受了。

简而言之,任何的三种受,修行者都不应疏忽大意,就在它们出现的时候,能够一视同仁的看穿它们是苦的实质,这意味着无明被击碎,同时,渴爱也不能再升起。

如果要达到这样,起码需要具备以下的三个基础:

1、通过闻思修,掌握“苦、集、灭、道的正见”与“苦、无常、无我的正观”。

2、培育对当下任何现象立即觉知的正念能力。

3、结合上述两者,随时随地的观察任何经验、感受,并且因智慧(正见、正观)的介入,而不再执取它们。

如此一来,对于乐受,斩断贪的习性;对于苦受,斩断嗔的习性;对于不苦不乐受,斩断痴的习性。

可是,请勿误解,以为“不贪、不嗔、不痴”的状态,仅仅是一种美好的存在状态。

的确,它很美好,可是,它是一种“导向存在之灭尽”的状态,而不是“对存在的延续”。

对此更为清楚的举例:

如果圣者感受到没有贪、嗔、痴的那种“美好”,他们的目的不仅仅是营造这样一种状态,而是借此,彻底停息这个存在。

当彻底断尽贪、嗔、痴之后,“存在”也不能被继续延续下去。因为,渴爱与执取灭尽,就不能制造再生的业力,这样子,整个存在就不会延续下去——不会有来生了。

这个五蕴彻底停止、寂灭,就是苦的彻底终结。

而只要在“存在”之中,就是在“苦的范围”内,是不可能有苦的止息的。

因此,灭除苦,是灭除无明,因此对于三类受,不再有渴爱,亦即断尽贪、嗔、痴,不仅如此,也断尽这个受的延续,断尽未来所有的识、名色、六入、触、受。

如果你遇到一位圣者,你询问他解脱的心境,猜想他可能会这样告知你:

首先,对于体验到任何经验,他都彻底知为苦(以及无常、无我);

同时,任何的渴爱、贪嗔痴,都被他视为应征服的危险之物与敌人——因为它们引发未来的存在;

进而,基于对三相的观察,他舍弃了无明,平息了渴爱,断尽了贪嗔痴;

最后,他对导向彻底的寂灭、熄灭,完全喜悦、赞同、无畏惧,以这止息为对象,安享其为禅思的对境。

那么,这位圣者,无论遇到任何缘起之物,都只是意识到苦,而由此也平息了渴爱;他把一切存有的状态整体打包,彻底的丢弃;而彻底的不存在,是他欣然乐见的解脱之地。由此,任何感受不能动摇他的心,任何对感受的贪嗔痴反应也告罄,这是最终的不动心解脱(不受撼动的自由之心)。

他不再视任何为自我、我的,当舍弃生命后,不再聚集新的存在,不再有任何再生。

这就是佛陀指出的:“诸行无常,是生灭法,生灭灭已,寂灭为乐”。

【七】修习

如果你要立志于究竟的解脱,你要勇于去智慧的发现,你所经验到的任何存在,都是苦。

这样,当你征服了自己的贪嗔痴后,渴爱平息之后,这是属于你脱离存在的真正保证。

由此,你可以登上彼岸——在死后,彻底不再延续这个存在(苦)。

换而言之,当任何欲望,升起于你的感官经验之瞬间时,你的解脱还依然是无望的。

这正如佛陀所说:“修习的终点,是贪嗔痴的灭尽之处”。

我想,我已经用最洗练的语言,忠实的描述了佛陀所指出的解脱之道究竟为何。

这里并未照顾那些初学者,所以,有些术语,请自行搜索查询它们的意义(如十二缘起等等)。

原始佛教的探究

日本《广说佛教语大辞典》对于“原始佛教”定义如下“相对于后世发达之大乘佛教,指释尊在世时代至二十部派开始分裂前之佛教。此时代之经典,包含佛教教说最古之原型。原始佛教一词,系依明治以后佛教研究者而使用。”日本学者对于这个词的定义尚有争议。此时教法一味合和无诤。佛入灭后一百年部派根本分裂之前的佛教称为“根本佛教”,此时已经受到佛陀本生故事的影响,造成神话佛陀的观念产生,蕴含佛教分裂的远因,各地的教团已然有后来各部派的概念雏形。 在现代的原始佛教一词的使用上有两种意义: 一、在宗教学的意义上表明最初始的释迦牟尼佛所说的核心教义,有别于后续发展出来的其他佛教教义。 二、另一个部份是在信仰者的认知意义上,代表原始佛教信仰者试图追寻出释迦牟尼佛陀所发现的真理,并实践佛陀主张的教义目标(苦的永灭)。尊重但不跟随"发展佛教"(部派佛教,上座部佛教,大乘佛教,秘密佛教...等)的其他论述,主张"原始佛教"代表佛陀所说的真理,能达成苦之灭除的目标。

上座部佛教,巴利语为Theravada。佛教中最古老的流派,是和原始佛教一脉相承至今的。因其从佛教的发源地印度向南传播到斯里兰卡、缅甸等地,故又称“南传佛教”。现今,上座部佛教主要流传于斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、老挝等南亚、东南亚国家,以及中国云南的西双版纳、德宏等地区。

上座部佛教坚持传承和保守佛陀的原本教法,不主张对佛陀的教法作过多的发挥和改变,因此也有人将之称为“根本佛教”或者“原始佛法”,以区别后期发展出去的佛教。南传上座部佛教与流传于中国、韩国、日本等东亚国家和地区的“大乘佛教”或“北传佛教”有所不同。

原始佛教的界定

在这一次结集将要结束时,发生了一段小插曲。阿难尊者说:「尊者们,世尊在临般涅盘前曾对我说:『阿难,假如僧团愿意的话,在我去世之后可以舍弃微细又微细的学处(khuddanukhuddakani sikkhapadani,小小戒)。』」于是长老们问阿难尊者说:「贤友,当时你有没有问世尊说:『尊者,哪些是微细又微细的学处呢?』」阿难尊者回答说:「尊者们,我没有问世尊说:『尊者,哪些是微细又微细的学处呢?』」于是与会者各抒己见,说出自己的想法。有的长老说:「除了四巴拉基咖(parajika,波罗夷)之外,其它的都是微细又微细的学处。」有些长老说:「除了四巴拉基咖,还有十三僧始终(僧残)之外,其它的都是微细又微细的学处。」有些长老说:「除了四巴拉基咖、十三僧始终、二不定之外,其它的都是微细又微细的学处。」有人说也应包括舍堕,有人说也应包括巴吉帝亚(pacittiya,波逸提)。大家的意见不一。

这个时候,马哈咖沙巴尊者在僧团中说:「贤友们,请僧众听我说:我们的学处跟在家人有关,在家人也知道:『这个对你们沙门释迦子是允许的,这个对你们是不允许的。』假如我们废除了微细又微细的学处,他们将会说:『沙门果德玛(Gotama,乔答摩)为弟子们制定的学处好像烟一样,当他们的导师在世时就学习这些学处,他们的导师一去世,就不再学习这些学处了。』」

当时马哈咖沙巴尊者就在僧团中作甘马(kamma,僧团表决会议,古音译作羯磨),强调说:

"appannattam nappannapeyya, pannattam na samucchindeyya, yatha pannattesu sikkhapadesu samadaya vatteyya."

「尚未制定者,不应再制;已经制定者,不应废除;只应继续受持所制定的学处!」

这是对佛陀所制定的戒律与教法的基本原则。其实这项基本原则是佛陀在世时曾经反复强调过的,只不过在第一次结集时再由马哈咖沙巴尊者重新提出来,并且得到所有与会的大阿拉汉们的一致通过。因为所有参加第一次结集的比库都是大长老,都是上座,所以他们的这一项决定就称为Theravada。thera意思是长老、上座。vada是观点、思想、学说;Theravada就称为上座部、上座们的观点、主张。上座长老们坚持以下三项原则:

1、佛陀没有制定的戒律,没有说过的法,我们不应当添加。

2、佛陀已经制定的戒律,已经说过的法,我们不应当废除,不应当随意窜改、删改。

3、只应当遵行佛陀所制定的戒律、所教导的法。

也就是说,上座部佛教认为:只有佛陀才有资格制定戒律。因为佛陀具有一切知智,还有大悲智。唯有同时具足一切知智与大悲智者,才有资格制定戒律。但是除了佛陀之外,没有任何一个人拥有这样的资格,能同时具足这两种智慧,因此我们就只有遵守的份。正因如此,坚持这三项原则的僧团就称为「上座部」。

当你们看到上座部佛教的比库,看到我们直到今天仍然穿着这一套衣服,会不会觉得怪怪的?在台湾,有一位尊者外出托钵,人家的小孩看到就说:「妈妈,妈妈你看,圣诞公公来了!」我们所穿的这套衣服称为三衣,穿衣的方法都跟佛陀在世时一样。我们所穿的衣服要根据《律藏》的规定来进行裁剪、缝制和染色,对它的尺寸、穿着方法都有规定。当比库要进入俗人住区、村镇的时候,就要像我一样,包得严严密密的,只露出头、两只手和两只脚。但是在寺院、野外和山林里,就可以偏袒右肩。同时,在礼佛、礼敬长老的时候,也要偏袒右肩,我想大家在读经典的时候应该看过。当时的比库们想要请法时,先偏袒右肩,再合掌向佛,这是依照佛制的。还有受持离非时食,即过了正午不再吃东西,不能够接受金钱等等,都是按照佛陀在世时所制定的戒律来行持。作为一名忠实的佛弟子,我们只有遵守的份,而没有改变的份。

原始佛教的考证

大小乘佛教的产生

佛祖释伽牟尼涅盘后,佛教分成了大乘教和小乘教。小乘佛教(主要为南传佛教或上座部佛教,现代学者用此概念仅用于分类,无褒贬之意)主要传播地区在南亚的泰国、缅甸、锡兰一带,中国南部云南等地也属该系佛教。该派经典为巴利文经典,强调佛陀为唯一伟大导师。小乘教主张恪守戒律,托钵乞食,注重禅修,精密观照,以罗汉的解脱为目标,强调修炼自我的声闻乘。小乘佛教通过“八正道”等自我修持,达到最高第四果阿罗汉果(断尽三界烦恼,超脱生死轮回)和辟支佛果(观悟十二因缘而得道),然不认为除释尊外其他众生能成就佛果。大乘佛教的主要传承为北传佛教,公元前后传入中国后,主要继承者为中国的汉传佛教,现代很多学者一般专指汉传佛教,但中国的汉传佛教实际也包含小乘教法。该派经典古印度时以梵文经典为主,该派强调以佛陀的一生行持为榜样,以成佛为修行的最终目标,追求菩萨道的普渡众生。大乘佛教按照佛陀的众生平等,人人本来均有如来智慧德相的理念,强调通过佛法无量劫的修持,众生都能成佛。通过菩萨行的“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧)等的修习,历经52道菩萨道阶位的修持(称“菩萨”,意为具有大觉心的众生),最终成就佛果。大乘僧人基本食素,小乘僧人可食“三净肉”。大乘僧人和小乘僧人虽然都是虔诚的佛教徒,但却因宗派不同,一直争论不休。 公元12世纪左右,佛教在古印度衰落,但佛教的影响并没有消失,它在有着深厚文化底蕴的中国早已深深扎下了根,当佛教的世界中心转移到中国后,它发展成为世界三大宗教之一。

原始佛教的教义

佛教主要教义是比较确定的,主要集中于佛说的“四谛”。四谛即四种真理,分别称苦谛、集谛、灭谛和道谛。苦谛是说人生在世,有生老病死等八种痛苦。集谛解释苦的根源在于有欲望,想长生达不到,想不死总要死,这就产生苦。而且,有欲望就会有言行,结果便造了业(指活动的结果),只能不断轮回转世,不断经受生老病死等一切苦。灭谛是说要消灭苦,就要消灭造成苦的欲望,消灭欲望就能达到“不生不死”的最高境界,佛教称这种境界为涅盘。道谛是指要达到不生不灭的最高境界,就要修道,包括学习教义,遵守戒律,打坐静修,参禅念佛等。佛教修道讲究“八正道”,分别是正见(正确的信仰)、正思(正确的思考)、正语(正确的言论)、正精(正确的努力)、正业(正确的行动)、正命(正确的生活)、正念(正确的思想)、正定(正确的自我专心)。此外修行以“五戒”为主,包括戒杀、戒盗、戒淫、戒妄语、戒饮酒。另外,佛教不承认婆罗门教的经典和宗教特权。佛教认为,不论人出生于哪一个瓦尔那,只要自己按照佛德教训修行,就能达到不生不灭的涅磐境界。佛教这种不承认瓦尔那区别的态度,吸引了很多下层民众。

当今南北传佛教的分化

[1] 素食: 这也是其中最大差别之一,前者大力提倡素食而后者没有进行(这不是必要的)。北传说人吃肉有促成杀生的罪,在他们的因果经甚至提到一个人吐血是因为他吃肉。 佛陀允许肉食,如果符合以下的三净肉条件:(1)那只禽兽不是亲自或叫他人杀(给於比丘:那只禽兽不是特地被杀来供养他的)。(2)没有见到那禽兽被杀时的情况。(3)没有听到那只禽兽被杀时所发出的叫喊声。

关于食物 [2]

[2] "奥,没抓到,小家伙,让你跑掉了,不过我会抓到你的","抓到了,小家伙"这在屠宰场发生的这一切,只是弱肉强食之歌的一个音符罢了,每分钟都会发生成千上万这样的事件,一年中就有六十亿的动物被屠宰,而这只是发生在美国的情况。这些被人们称为"供肉动物"的生命就这样消失了。人类拥有巨大的权力决定这些动物何时何地以何种方式死亡,这些动物本身的利益在决定他们自身的命运方面起不到任何作用,杀死一只动物本身是一件非常麻烦的事情。有人说如果我们必须亲手屠宰动物来获取肉食的话,我们可能都成为素食者。电视中也很少能看到关于屠宰场运营的纪录片,人们或许希望买来的肉来自于毫无痛苦死去的动物,但是他们并不真正想知道真相:之所以有人杀,是因为有人要吃,要买,这些消费者在屠杀及肉类生产中扮演的角色,是无法隐瞒的。那么我们的盘中之肉究竟从那里来的?

[3] 每天都有上千万的动物正在被我们人类屠杀;

而这时我们就试图让自己相信,这些被屠杀的动物没有感情。工业文明也让我们彻底不再接触到血腥的场面,只看到超市里包装好的冷鲜肉。

命运的不公平,在动物界已经真实到近乎荒诞,随着科技文明的发展,人类有条件、习惯于食用许多肉制品;这就必然催生出了流水线式的工厂养殖业。 [3]

[4] 肉食、鱼、蛋类和奶制品等的畜牧业,包括皮革和皮草等的服装,包括马戏团、体育、动物园等的娱乐动物,伴侣动物,试验动物等全面地揭露了当今人类是如何大规模地屠杀和虐待动物。影片让观众看到,我们这个星球已经成为了一个巨大的屠宰场,人类已经堕落到何等残忍和无知的境地而不自觉。对于动物来说,地球如同地狱。 [4]

这 [5] 也是佛领悟到生命的生存之苦

|