一、经络是什么?

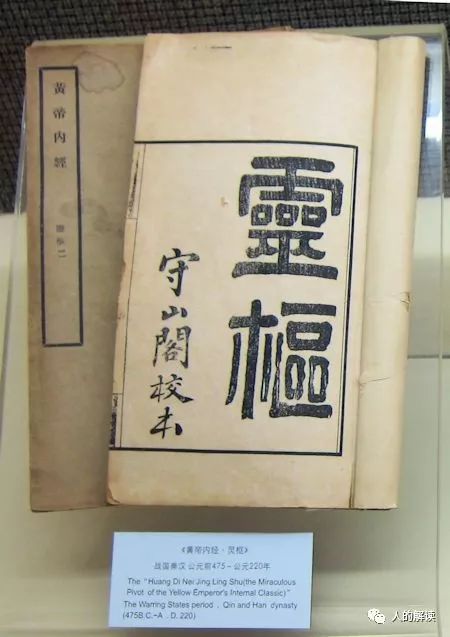

这要追溯到中国最古老的医学书《黄帝内经》。黄帝内经分成《素问》和《灵枢》两大部分。上部《素问》讲的是养生问题,大体就是要心态好,要按时起居,要顺应自然等等,只要做到这些,也就自然健康长寿了。下部《灵枢》讲的就是经络,大体就是讨论经络和气血循行。

那为何不直接叫经络,而称为灵枢呢?灵枢的灵,指的是啥?是指看不见、摸不着的“幽灵”(spirit)?还是指人真正的生命“灵魂”(soul)本身? 猜测一下,之所以叫这个名字,或许古人是为了表明:经络就是一个“幽灵”的交通枢纽(pivot),英文可译成“spirit pivot”。灵枢讲的就是“幽灵”的结构和运行规律。

另外,中文繁体字“药”(藥),本来就是草字头下面一个音乐的“乐”(樂)。换句话来说,中国古人早就认识到,草药就是植物中的音乐,也就是天上来的音乐。再加上“幽灵”,真的很有魔幻色彩,想一想,就很有意思。

然而,这并不是我们想要的解释。如果从现代科学的角度,应该怎么解释呢?

二、经络有啥作用?

还是先看黄帝内经中的说明。

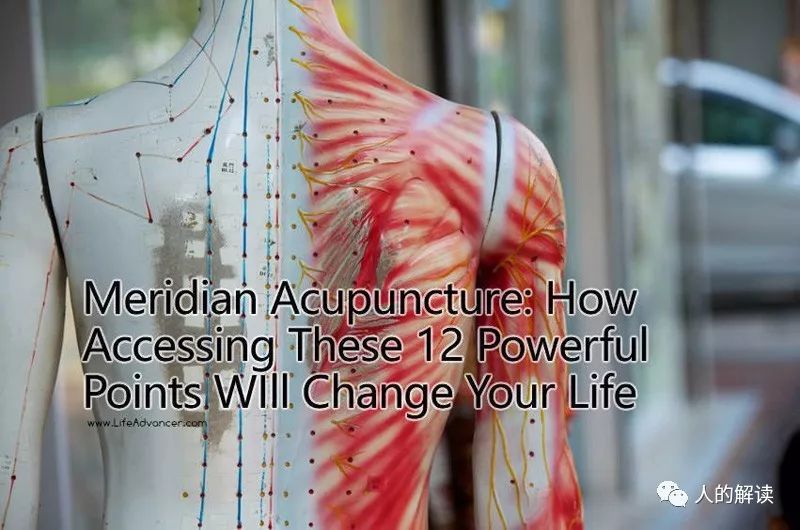

《灵枢•海论》曰:“十二经脉者,内属于腑脏,外络于肢节。” 说明经络联络脏腑,沟通内外。人体五脏六腑、四肢百骸、五官九窍、皮肉筋骨等都是依靠经络系统的联络沟通而保持相对的平衡与统一,完成正常的生理活动。看来,经络是各种器官组织的联络官,那么,是咋联络的呢?

《灵枢•本脏》曰:“人之血气精神者,所以奉生而周于性命者也。经脉者,所以行血气而营阴阳,濡筋骨,利关节者也。” 中医认为人体生命活动的物质基础是气与血,经络是人体气血运行的通道,通过经络系统将气血及营养物质输送到周身,濡润全身脏腑组织器官。那么,气血又是啥东西?只能通过经络来输送吗?

《灵枢•经脉》曰:“经脉者,所以能决死生、处百病、调虚实,不可不通。” 意思是,经络系统的通畅与否,关乎机体的疾病、生死。看来,经络是相当的重要啊。

《灵枢•经别》曰:“十二经脉者,人之所以生,病之所以成,人之所以治,病之所以起,学之所始,工之所止也。” 中医的各种诊断治疗,包括药物方剂的归经、针灸的临床诊治等,皆以经络理论为依据。所以明朝的中医师李梴在《医学入门》指出:“医而不知经络,犹人夜行无烛,业者不可不熟。” 看来,经络是中医的根基啊。

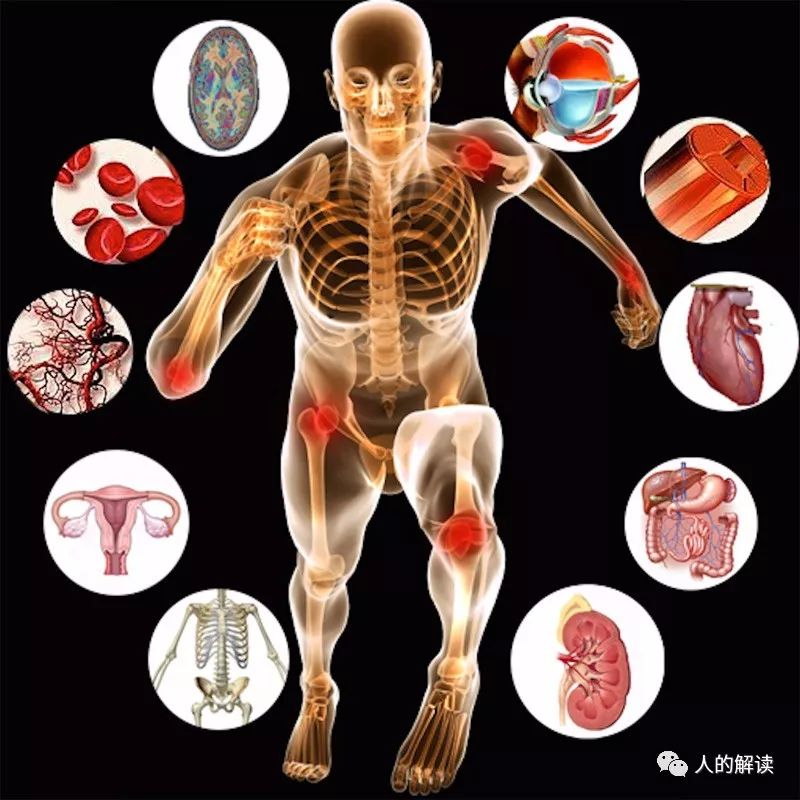

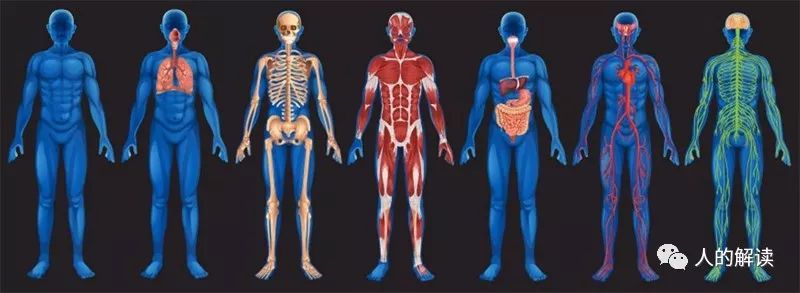

三、人体的四大系统

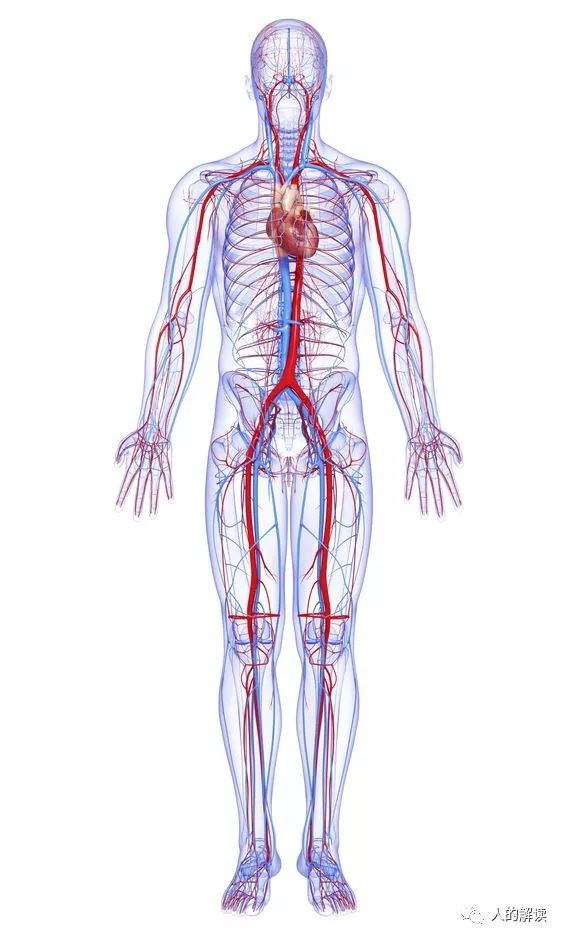

经络联络各类器官组织,沟通内外,还关乎机体的疾病生死,如此重要的系统,不可不重视。这让我们想起人的其他几大系统,比如血管系统,淋巴系统,神经系统。这里的大,指的是遍布全身,让我们逐个看看。

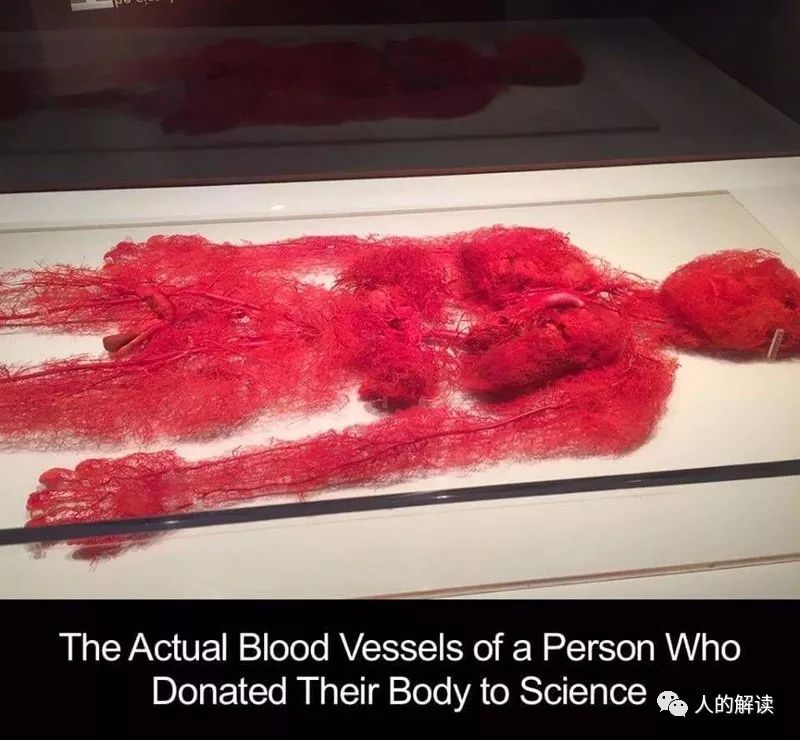

1、人体的血管系统Vascular system

这个是人最熟悉的系统了,从小到大,没几个不挨针的,输液抽血,走的就是人的血管。人的血管有动脉、毛细血管和静脉,它们密密麻麻交错成网。一个成年人的血管,大巨细小有1000多亿条,要是把它们首尾毗连在一起有10万多公里长,可以绕地球2.5圈。

再看看真实人体的血管分布,你会不会惊叹现代解剖学的精细程度?

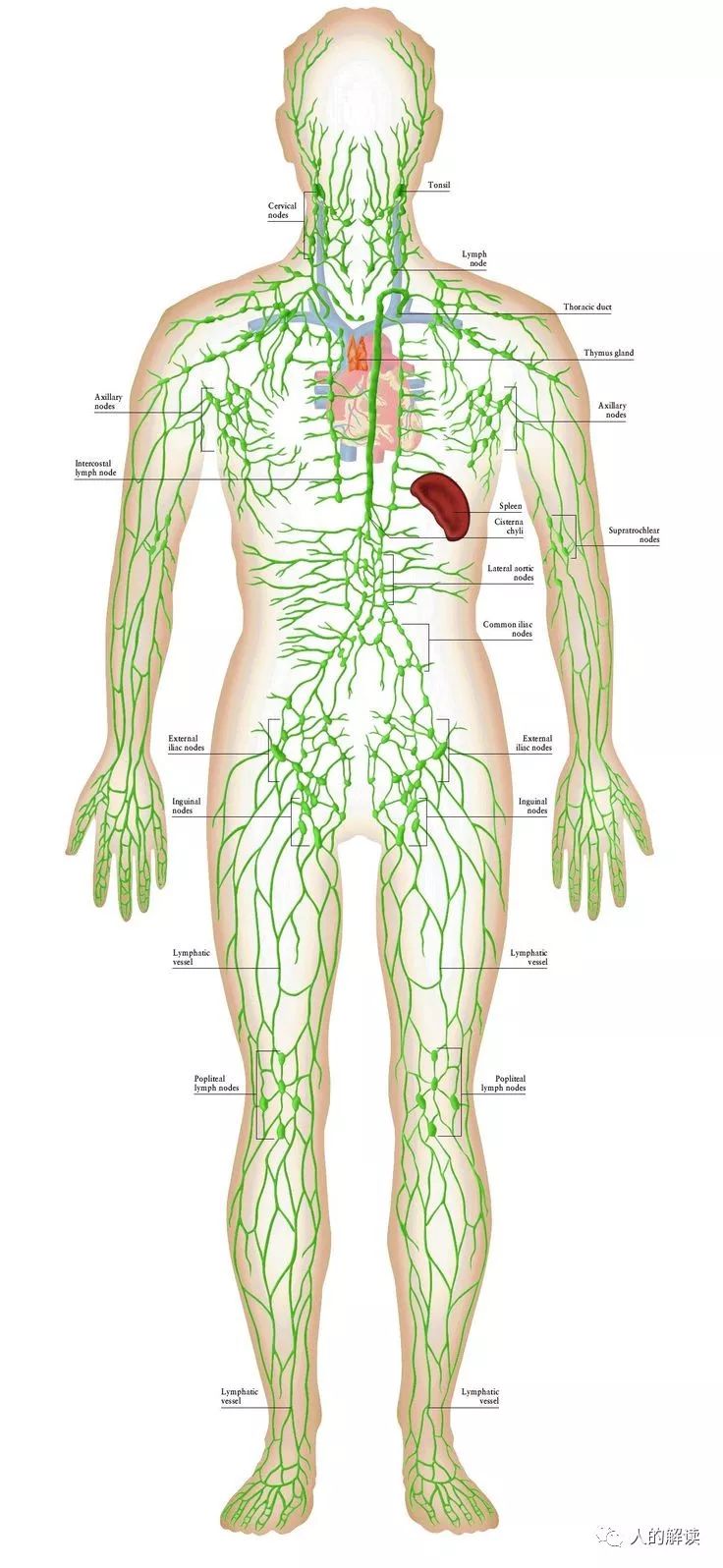

2、人体的淋巴系统Lymphatic system

什么是淋巴?当我们有感冒时,多数人都应该会有这样类似的经历,轻触自己的下巴脖子附近,会明显感觉到,在皮下有类似球形小凸起,轻轻拨动,还会出现小范围滑动。别慌张!这很可能是发炎肿大的淋巴结,随着炎症的消失,它也会慢慢恢复正常。

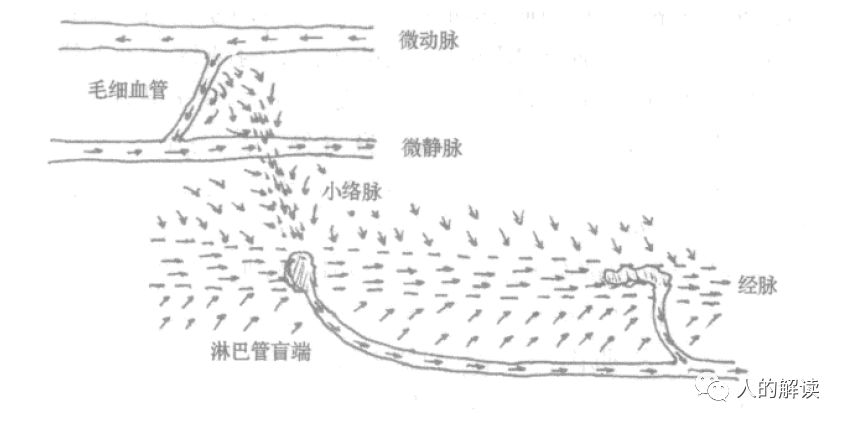

淋巴有啥作用?我们知道,人体第一循环系统是血液循环,它靠心脏的收缩动力,来推动血液。然而这股动力,会使得毛细血管动脉端压力高于血浆胶体渗透压,迫使血管中的水分和蛋白质分子从毛细血管中“挤出”,来到组织间隙中。跑出来的液体能供给营养给组织细胞,但也会使水分滞留组织间隙引起水肿。为了防止水肿发生,除了毛细血管静脉端会重新吸收大部分液体外,还有一小部分液体被淋巴管吸收,变成淋巴液,再经过淋巴结的过滤,挤出来液体重新归还血液,完成淋巴循环,维持机体内环境稳定。人体内的淋巴液的体积是他自身血液体积的3倍,除了软骨、指甲和头发外,人的整个身体都浸在淋巴液中。因此,淋巴系统像遍布全身的血液循环系统一样,也是一个网状的液体系统。

淋巴不仅是组织液的过滤系统,它更是身体防御机制的核心。液体、器官、结节和小结、管道和腺体组成淋巴网络,昼夜不停地帮助人们清除体内的有毒物质,实际上就是体内的垃圾清洁工。淋巴系统从所有的细胞中收集废物,通过错综复杂的过程将它们分解并排出体外。

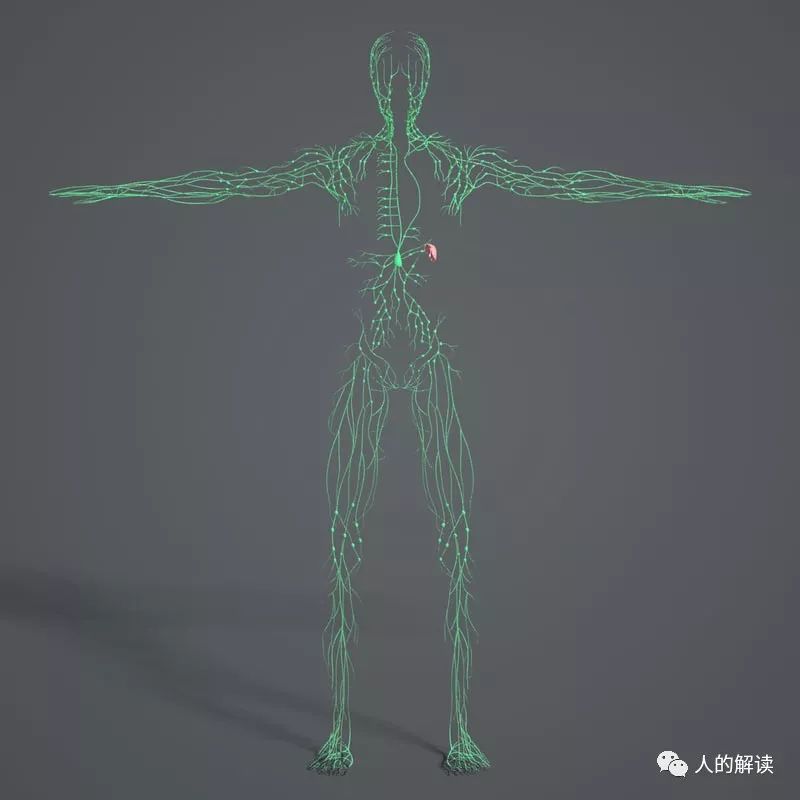

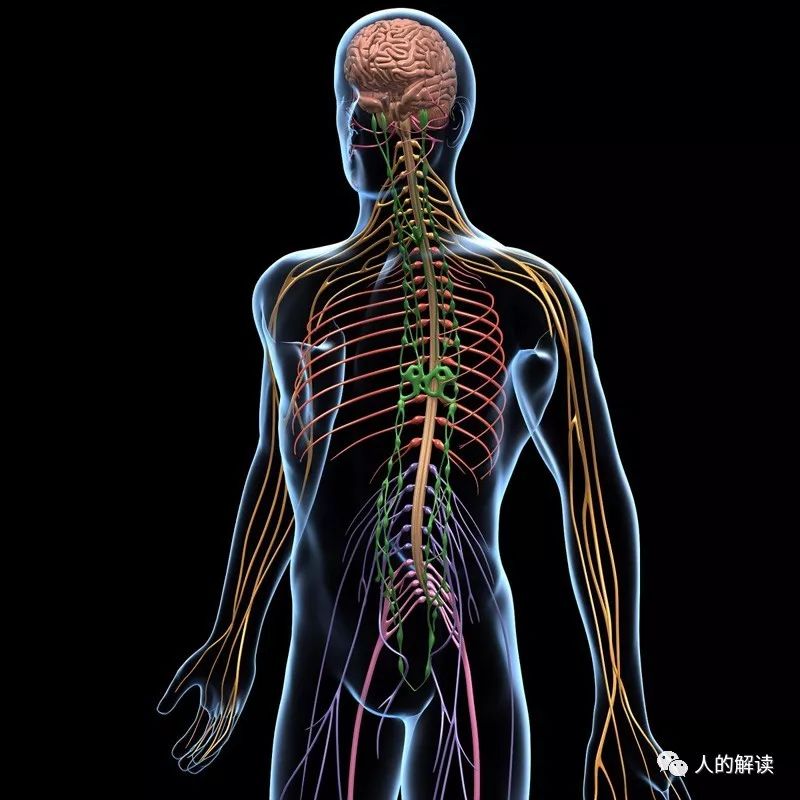

3、人体的神经系统Nervous system

神经不用多说了,神经衰弱估计每个人都经历过。神经系统是人体内起主导作用的功能调节系统。人体的各项生命活动,常常同时受神经和激素的调节。正是由于这两种调节方式的相互协调,相互影响的,各器官、系统的活动才能协调一致,使人体成为一个复杂、协调、统一的整体。由脑发出的脑神经和由脊髓发出的脊神经是神经系统的周围部分,组成周围神经系统。脑和脊髓属于中枢神经系统。

让我们看一下解剖后的神经系统,长的是啥模样。

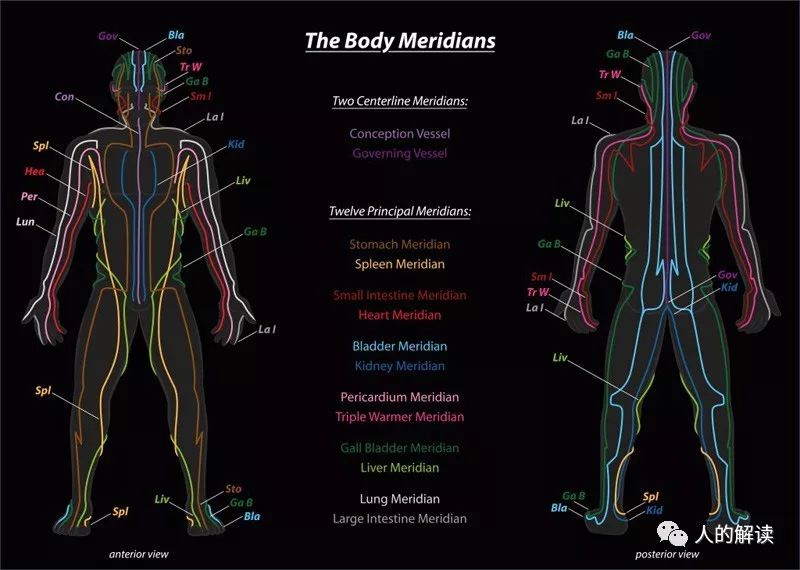

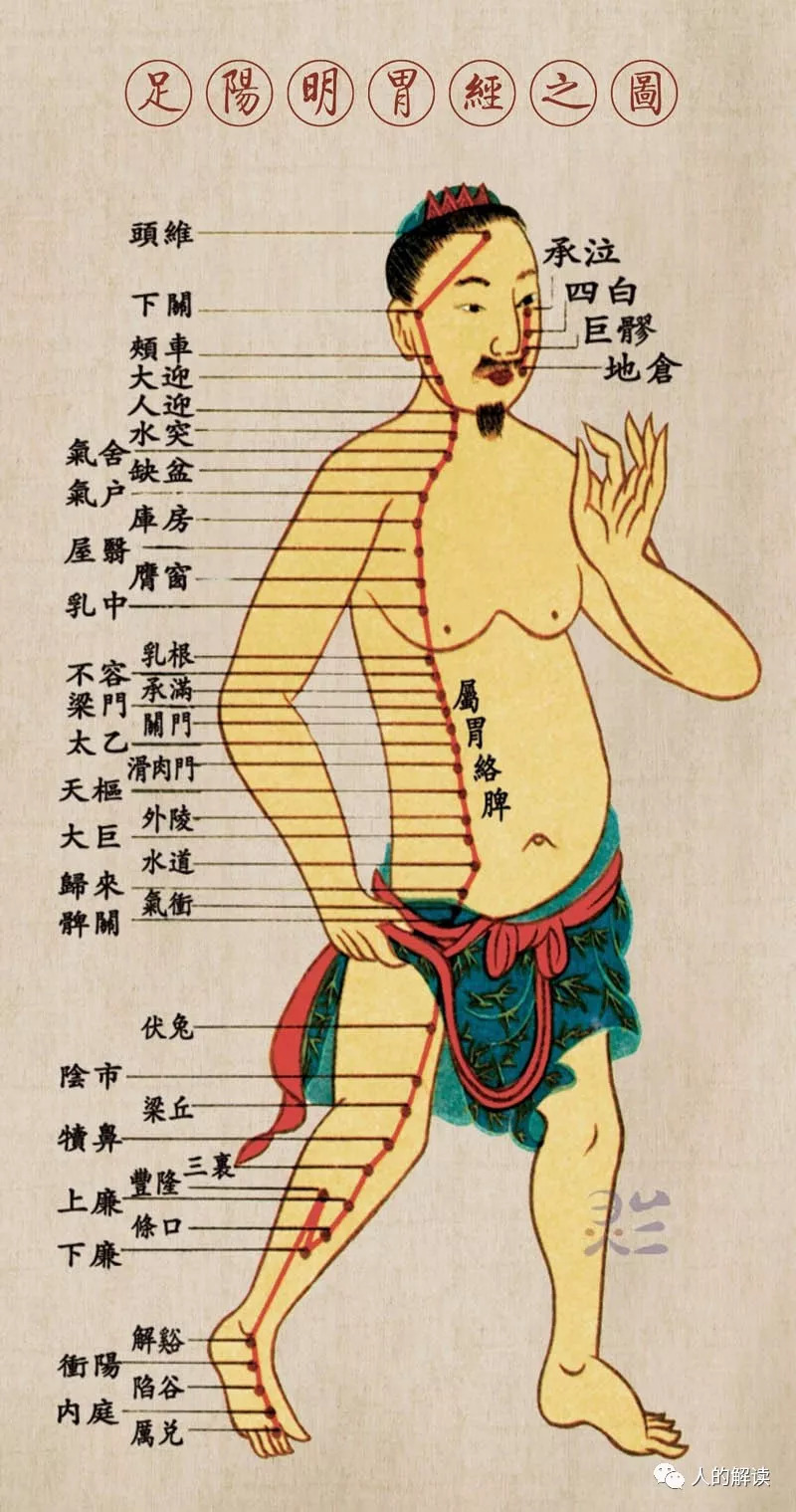

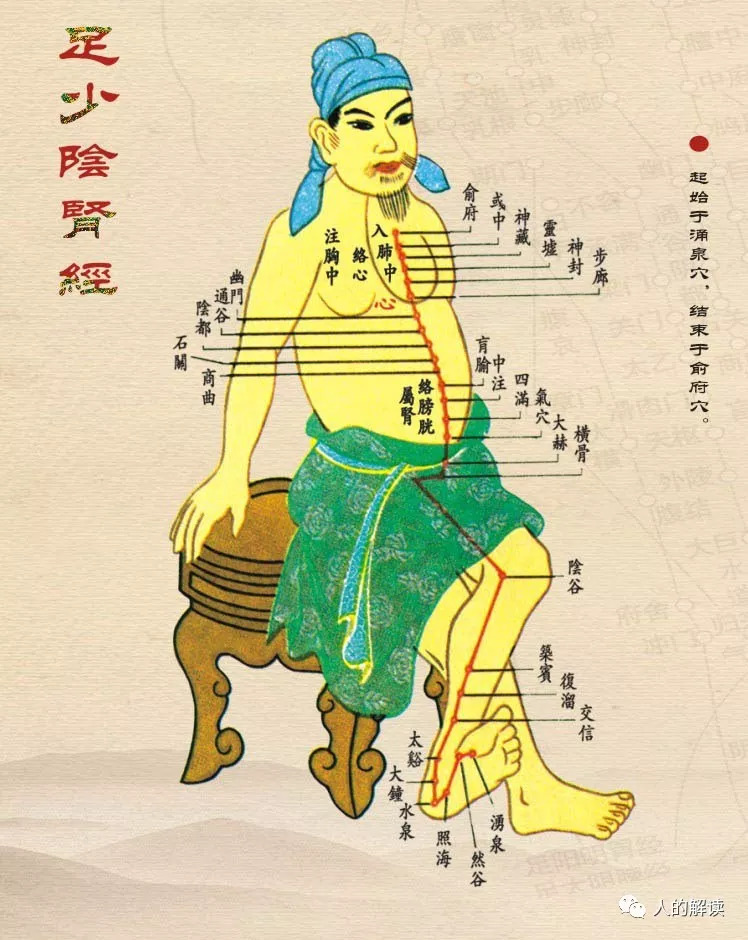

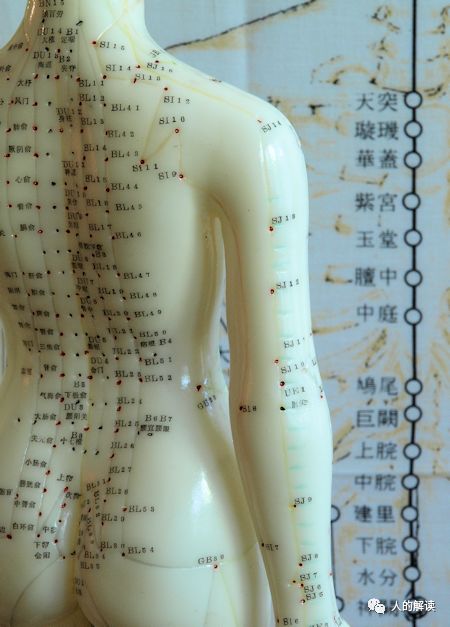

4、人体的经络系统Meridian system

经络,是经和络的总称。经,又称经脉,有路径之意。经脉贯通上下,沟通内外,是经络系统中纵行的主干。络,又称络脉,有网络之意。络脉是经脉别出的分支,比经脉细小。跟经纬度类似,在地理上,经度是纵,纬度是横;在经络里,经脉是纵,络脉是横 (粗浅地这么理解)。

经络相贯,遍布全身,形成一个纵横交错的联络网,通过有规律的循行和复杂的联络交会,组成了经络系统。经脉有正经(十二经脉)、奇经(奇经八脉)之分,络脉有别络、孙络、浮络之分。

四、为何解剖上找不到经络?

你看,人体的血管系统、淋巴系统、神经系统,都已经解剖得那么详尽,而且现代生物学已经进展到细胞、分子,甚至及原子的细微程度了,为何仍然没有找出经络在哪里?也没有一个人体解剖模型能向我们展示经络的结构,是不是很奇怪? 这就衍生出两个问题:经络到底是什么?为何解剖上找不到?

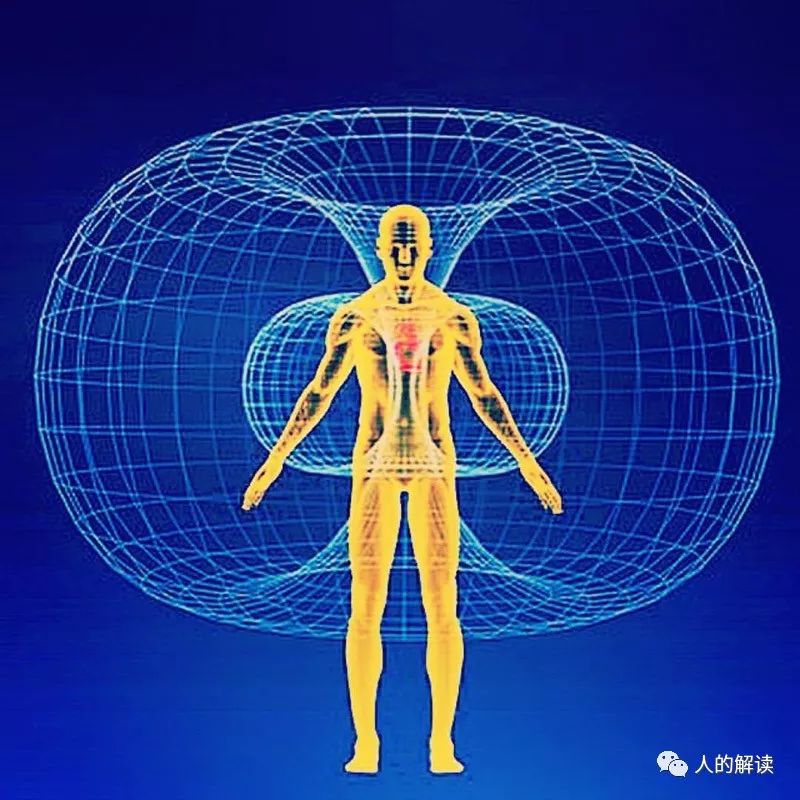

张长琳教授经过几十年的研究得出结论:经络并不是像人们原来所想象的那样是一种类似于血管、淋巴管、神经纤维的静态结构(static structure),而是一种动态的驻波结构,也就是耗散结构(dissipative structure),或一种能量的场强分布。经络就像体内主要的无线通信网络运作,不仅维系着五脏六腑本身的机能,同时也把它们整合成和谐的有机体。生命体的经络系统宛如乐曲动人的旋律,既能将许多音符整合起来,也能感应环境的变动。

一、从结构解剖到经络现象研究

经络概念的变化,其实反映出东西方思维的巨大差异:东方人看重“功能”(function),而西方人更看重“结构”(structure)。

你看,整个

中医的诊断都是基于“症”,并且对症调理,并不强调是哪一个身体部件出了问题。所以在中医里,解剖学并不占主要地位。

反之,西方人却特别重视“结构”。西医和生物学家认为,只要我们把所有小部件 (即每一个分子)的结构都搞得清清楚楚了,我们就会对人体无所不知,也就没有什么治不好的病了。人就像部机器,哪个部件出了毛病,换一个就是了,西医就是个机械师的角色嘛。

正是基于这种强烈的信念,生物学家把人体分解成不同的器官,再把器官分解成组织,把组织分解成细胞,把细胞分解成细胞器,把细胞器分解成分子,最后再搞清分子的结构。这样精细的工作,为现代西医奠定了极为坚实的基础。

所以,当现代科学开始研究经络时,就是从这种结构拆分 (化约论) 的角度开展的,试图用解剖刀找出对应于经络的管道结构。

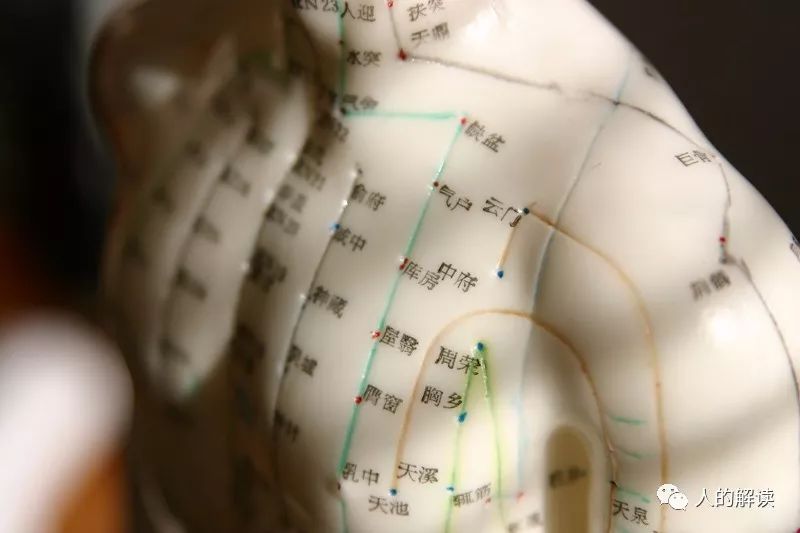

你看,在古人留下的经络图上,经络的路线和穴位 (学名叫腧穴) 的位置都画得一清二楚,所以,只要拿把解剖刀,按着这张图,不就可以在身体中找出相应的管道之类的东西了嘛。

然而很不幸,就是偏偏找不到这样的东西。针灸书上写得明明白白的,经络是“气血”运行的管道。那么这种管道可能是与血管、淋巴管或神经纤维差不多的东西。咋就解剖不出来呢?

试过了,才知道,想用传统的解剖学研究针灸和经络是行不通的。

既然结构这条路走不通,那还可以研究经络的特性啊。也就是,暂时回避对经络结构的讨论,只是集中观察经络现象。

其中,有个特别奇特的现象,就是“循经感传”现象。

二、什么是循经感传现象

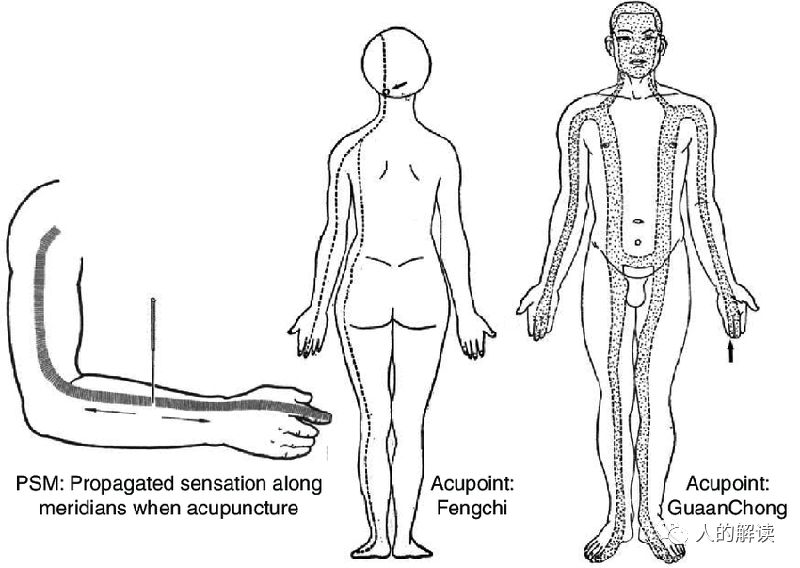

循经感传,在好多论文里用的还是propagated sensation along channel (PSC),从前面关于经络翻译的变化来看,用propagated sensation along meridians (PSM)更合适。

什么是循经感传现象?从字面理解:沿着经络感觉传递。教科书上的定义是:针刺、电脉冲及其他方法刺激穴位时,人体出现酸、胀、麻等特殊感觉,从受刺激的穴位开始,沿古典医籍记载的经脉循行路线传导的现象。

也就是说,当针刺在正确的位置上,并且起了作用时,病人会感到一种特殊的感觉沿着对应经络路线在走动。这种感觉常常是酸、胀、麻、热、冷、痛或电击感。偶尔这些感觉中的某一种会单独出现,但在多数的情况下,是酸、胀、麻的混合感觉。

我没试过针灸,不过体验过几次热流传递,那种感觉太强烈了,哪曾想到能有那么大的能量!

在针灸古书中,这种感觉称为“气感”或者是“得气”。得气一词首见于《素问•离合真邪论》:“ 吸则内针,无令气忤,静以久留,无令邪布,吸则转针,以得气为故”。意思就是,医者将毫针刺入穴位一定深度后,施以一定的行针手法,使针刺部位产生经气感应。这种针下的经气感应又称“气至”或“针感”。

如果针刺“得气”,就说明成功,“得气”时,不但病人有酸、胀、麻等感觉沿着经络路线爬行,大夫也会感到针被“吸住”了,很“涩”,不易转动,也不易拔出。

古代医书中不乏对循经感传现象的记载和描述。古人多将循经感传现象的“感”和“传”分开表述。

《灵枢•九针十二原》用“若行若止,如蚊虻止”来形容针感似蚊虻爬行的循经感传现象。

《灵枢•五十营》有“人一呼,脉再动,气行三寸,一吸,脉亦再动,气行三寸,呼吸定息,气行六寸”,描述了循经感传的速度。

《灵枢•刺节真邪》记载“上寒下热,先刺其项太阳,久留之,已刺则熨项与肩胛,令热下合乃止,此所谓推而上之者也”,描述了针刺时促使热感产生并传导的方法。

《素问•调经论》中的“按摩勿释,著针勿斥,移气于不足,神气乃得复”,强调了气至病所的循经感传现象。

《针灸甲乙经》有“热病刺陷谷,足先寒,寒上至膝乃出针”,非常形象地描述了寒感循经从足传至膝部的现象。

不过,古代文献中并没有循经感传的专有名词。 1978年全国经络研究协作组建议统一定名为“循经感传现象”或“循经感传”,简称为“感传”,循经感传作为该现象的专有名词才被确定下来。

三、大规模循经传感研究

对于循经感传这么重要的经络现象,上世纪70年代末,中国组织了一个史无前例的研究大项目,称为“循经感传的研究”。由福建中医研究所胡翔龙大夫主持,共有28个单位参加,共调查研究了63,228人,包括不同的民族和人种 (除了国人,还有588名非洲黑人、110名英美德法等白人)。

查结果表明,在这63,228人中,78%的人受试者出现了“循经感传现象”。也就是说,有40,000多位受试者有了这种感觉。显然,要说40,000多人都是骗子或傻子,实在有点困难了。同时,根据医学和药物学的经验,“安慰剂效应”的有效率最多只有25%,而78%是远远高于“安慰剂效应”所能达到的效果的。

这项研究大量的统计数据和仪器测量表明,针灸并不是古人面壁虚构出来的童话故事,而是一种真实的东西,尽管当时人们还不知道它到底是什么。而且证明循经感传在黑人、白人中同样存在,是一种普遍存在的现象,并无人种和地域的差别。

所以,虽然找不到对应于经络的解剖“结构”;但另一方面,经络的“功能”不但被上千年临床的成功经验所证明,也被“循经感传现象”研究的大量结果所证明。

四、循经传感的几个有趣问题

这个“循经感传现象”项目的结果远远超过了预期的目标。许多参加这一项目的大夫和研究人员,都趁此机会问了许多古人没有问过的问题,并且自己在实验中进行考查,得出了许多非常重要的结果,澄清了经络理论中许多不够清晰的概念。让我们来看一下。

1、古书所记载的经络位置是否完全正确?(经络的漂移)

从许多“循经感传现象”的观察结果来看:在人体的四肢,感传线基本上与经络线一致;但是在躯干部,就可以观察到感传线与经络线之间的不一致;而在头部,两者之间的差别就相当大了。

“循经感传现象”这一研究项目对这个问题还作出了定量的描述:只有86.7%的感传线路是与教科书上的经络图一致的,而其他人或其他情况下,即使在同一人身上,重复刺激同一穴位,一般都有1~2厘米的漂移。

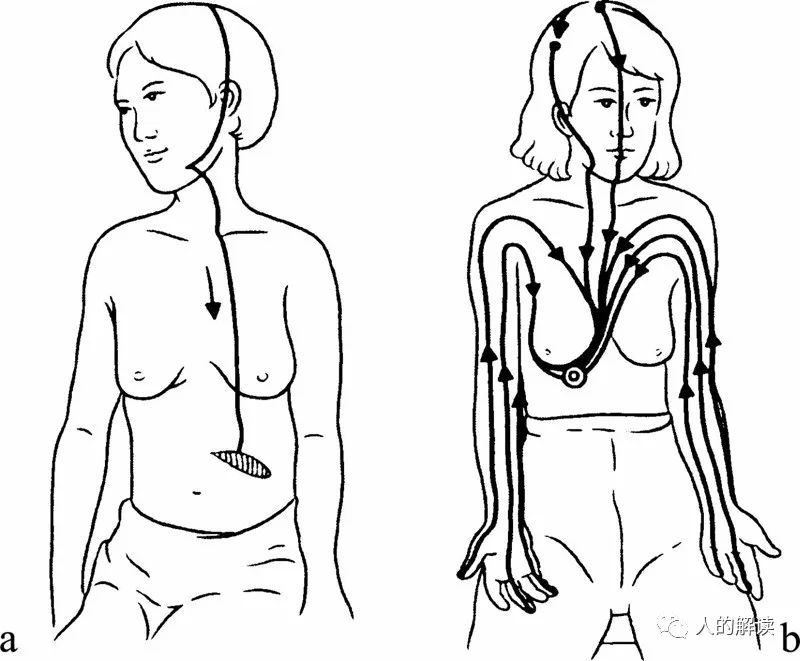

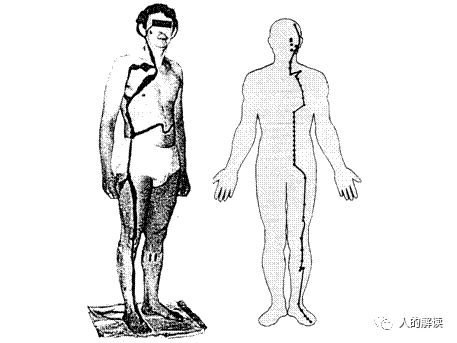

感传线路的大幅度变化(李定忠,1994)

2、经络线是否是像血管和神经一样有固定不变的位置?(穴位的移动)

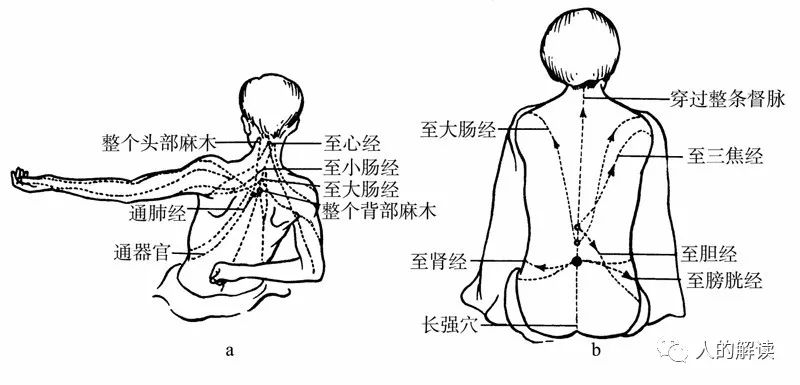

观察表明,当有些人生病时,“循经感传”的线路会出现大幅度的变化。有时感传会完全离开平时的线路,直奔病灶所在的地方。这种现象早就被记载在古书上了,并称为“气至病所”,而且很容易在临床上观察到。

“气至病所”现象也表明,要想通过解剖学的方法,找到像血管或神经纤维那样固定的管道系统,本来就是一种错误的想法。然而,许多经络研究人员却偏偏忘记了这一点。

所以,经络完全不像许多人想象的那样,是一种固定的管道。至于针灸教科书中所画的经络图,所描写的明确位置,只是给初学者用的,是一种大大简化了的说明图。其实,有经验的针灸师都知道,实际情况并不是这样简单,至于“气至病所”和“阿是穴”等经穴位置的移动,更是每一个针灸师都知道的。

“循经感传线路”直奔病灶所在地(李定忠,1994)

a. 脾脏疾病患者 b. 肝脏疾病患者

3、“循经感传线路”的宽度和深度是怎样的?(三维视角看经络)

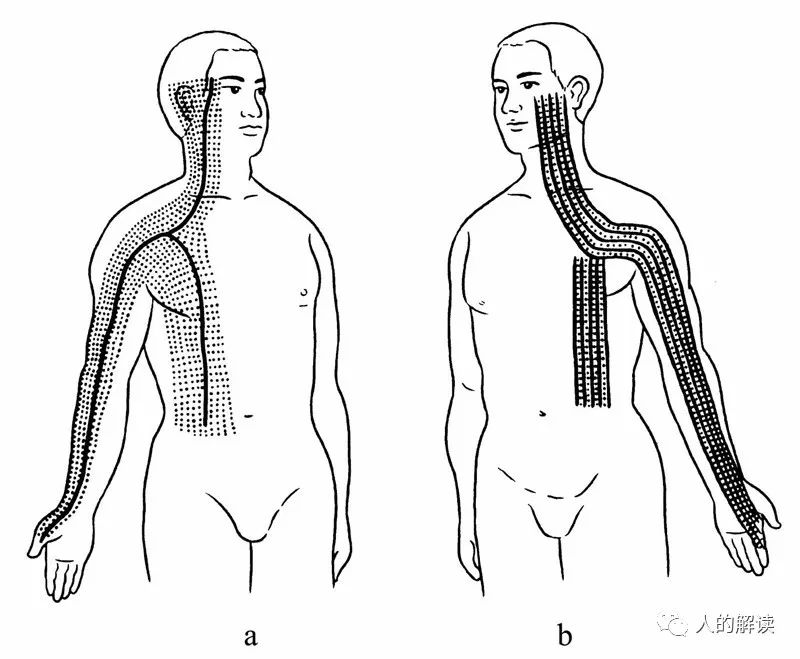

在古书中,并没有记载经络线的宽度和深度,只是画了一条细细的线 (平面视角)。所以,许多科研人员和大夫就借“循经感传现象”这一研究项目,对感传线路的宽度和深度 (三维视角) 进行了观察。

对大多数人来说,感传线路并不像古书经络图上画的那样,是一条细细的线,而是一条有中间部和边缘部的宽带。中间部是比较窄的,为1~2毫米;而边缘部则比较宽,为2~5毫米。

感传路线所处的深度则随部位而有所不同。在肌肉丰厚的地方位置较深,在肌肉浅的地方似乎就在皮下。

另一个可观察到的有趣现象是:当把毫针离开穴位中心点刺激时,感传线路也会作相应的平行漂移。

沿着肺经的实际感传线路(刘澄中,1985)

4、“循经感传”的方向和速度是怎样的?(气感双向运行)

与血液循环和神经传导 (单向) 不一样,“循经感传”是双向的。就是说,针刺激之后,“气感”同时往向心和离心两个方向爬行。

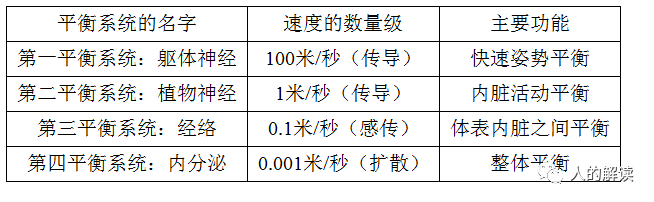

“循经感传”的爬行速度也相当慢,只有每秒1~20厘米。比每秒2~120米的神经传导要慢得多了。所以,“循经感传”也并不是一种简单的神经传导,更不是体内的扩散传导,参见人体的四种平衡系统的速度。

1983年,中国生理学家孟昭威指出,“循经感传现象”中最值得注意的是感传的速度。这个速度在每秒 2.7厘米到每秒8厘米之间。

《灵枢:五十营》记载有“呼吸定息,气行六寸”及“二百七十息,气行十六丈二尺”,其速度相当于每秒2.8厘米到每秒3.6厘米之间。较已知的植物神经的传导速度至少要慢十余倍,而且也不是血液的速度。

因此,不得不承认,经络是不同于目前任何已知调节系统的,是一个未知的人体内调节系统。

小结一下

1.经络不是古人面壁虚构出来的神话,它是真实的存在,因为它有“功能”,即使当时人们还不知道它的“结构”基础是什么。

2.通过这一项目,我们知道了,古书上所记载的经络图基本上是正确的,但并不是百分之百的准确,不是绝对没有错误。

3.经络的线路有可变性,并且在一些特殊的病理条件下,会出现大幅度的变化。所以,经络就不可能像血管或神经那样,具有固定的解剖结构。

在这里,特别推荐

张长琳教授《人体的彩虹》一书,这是迄今为止,对经络的本质解释最完善的一本书。这书就像一本精彩的小说或侦探书,让人爱不释手。张长琳教授,是一位生物物理学家。他既受过极为严格的西方科学的训练,尤其是物理、化学和生物;又非常熟悉这根植于几千年文化的东方传统医学。

循经感传的几个特征,为啥奇特?奇特之处在于,感传是向两个方向运动,完全不同于任何循环系统,比如血液只能是单向流动。

经络的感传速度(0.1米/秒)比神经速度(100米/秒)慢得多,比体液扩散速度(0.001米/秒)快多了。所以,根本不是神经信号的传递,可是人偏偏还感觉那么强烈,实在匪夷所思。

而且,当有些人生病时,“循经感传”的线路会出现大幅度的变化。有时感传会完全离开平时的线路,直奔病灶所在的地方。而血管或神经系统,即便是病入膏亡,它的路线也不会变动。这说明:经络不同于目前任何已知调节系统,是一个未知的人体内调节系统。

接下来,再看一种奇特现象: 经穴的全息特性。

一、什么是全息?

从字面理解,就是全部信息。再延伸一点,就是局部包含着整体的全部信息。全息这个概念最早源于全息摄影,就拿这个举例说明。

比如两个人的合影照片,如果是普通摄影,那么把拍摄出来的普通照片(photograph) 从当中撕开,其中的一半只有一个人,而不是两个人。若是撕碎了,就啥也看不到了。

如果是全息摄影就不同了,一张全息照片( hologram),不论你将照片碎成几块,其中的任何一块还是两个人完整的影像。这就是说,任何一部分区域,都包含着整体的全部信息,这就是全息概念的由来。

普通照相,是根据透镜成像原理,将立体景物“投影”到感光底片上,形成光强 (即明暗) 和光波长(即颜色)的平面分布,因此没有立体感。

全息照相则不同,要利用光的相互干涉来记录物体信息。全息照相的原理可以用八个字来描述:干涉记录(编码),衍射再现(解码)。物体所发射光波的全部信息,既包括光强和光波长,也包括位相 (物点的位置) ,都被记录下来,就仿佛是用编码方法把物体的光波“冻结”起来,变成一张全息照片。它再现的是一个精确复制的物体光波,由于真实地保存了原来物体的视差和景深,这样就具有了三维立体感。

当我们“看”这个物光波时,可以从各个视角观察到并再现立体像的不同侧面,犹如看到真实物体一样,具有景深和视差。全息影像(holographic display)已成为科幻电影的常见元素,而且现在各种类型的全息投影 (hologram projection)也层出不穷。

二、经穴的全息现象

与全息照片的概念类似,局部包含着整体的全部信息的现象,在经络中也存在,只不过目前还不清楚其原理。

从《黄帝内经》以来,就有着两个相互依存的基本思想,一个是经络学说,另一个则是全息思想。

中医学的全息思想认为:部分可以反映整体各部位的信息,通过部分又可以治疗整体各部位的疾病。例如:《灵枢•邪气脏腑病形》指出“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍。”《黄帝内经》的面部色诊和其他关于体表内脏相关的大量论述,以及扁鹊《难经》中所称的“决五脏六腑生死吉凶之法”的脉诊,都体现了全息思想,这是一种朴素的人体全息整体观。

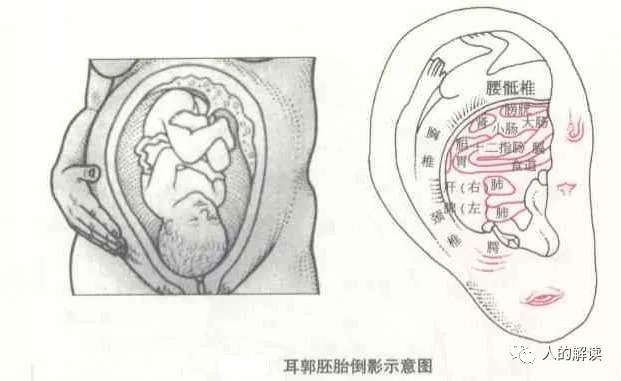

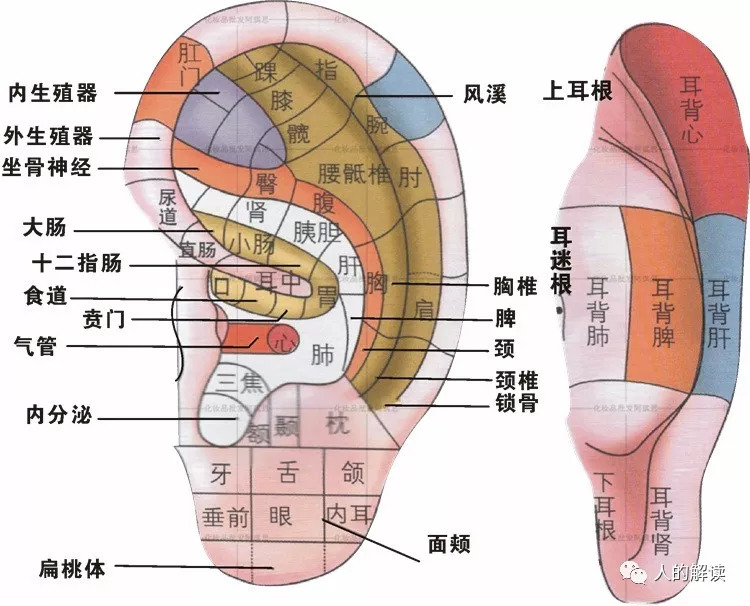

在经络现代科学研究中,对现代科学,尤其是对现代医学和现代生物学的最大的挑战,还是经穴的全息现象 (holographic phenomena)。所谓的经穴全息现象,包括针灸大夫所熟悉的耳针、鼻针等等。因为在一个小小的耳朵区域内,就有反映全身所有脏器的穴位。在鼻子也是这样,在脚掌上也是这样,在手掌也是这样,甚至在每一个小小手指节的区域内,也可以找到反映全身所有脏器的穴位。

1、耳部全息穴位群

让我们先看一下耳穴。法国医生(P.Nogier)于1956年提出了42个耳穴点,以及形如胚胎倒影的耳穴图。1958年译成中文传入我国,而后多次进行增补和修改而形成,于1993年制定了国家标准《耳穴名称与部位》。

早在《黄帝内经》中就已对耳与五脏六腑的关系记载,从生理和病理两个方面论述颇详。归结为耳与肾、心、肝、胆、脾、肺、小肠、膀胱、三焦等脏腑的关系,其中与肾、心、肝、胆、脾、肺的关系涉及最多。耳高居于头部,通过经络与五脏六腑、四肢百骸构成统一有机整体。

《素问﹒阴阳应象大论》说:“肾主耳,……在窍为耳”。

《灵枢﹒脉度篇》说:“肾气通于耳,肾和则耳能闻五音矣”。

《灵枢•口问篇》说:“耳者,宗脉之所聚也”。

针灸学家杨继洲于1601年在其所著的《针灸大成》一书中,就对耳部穴位做过描述。例如:他谈到过,用艾灸法于耳的顶部可治白内障。《针灸大成》还对各脏腑的大小、重量、形态、位置坐了基本合乎现代解剖学的记载,而且还画了各脏腑在人体内部的位置图以及各赴藏形态的分图。

直接循行于耳的经脉:胆、三焦、小肠、膀胱、胃经脉。循行于耳部的络脉:手阳明络脉。循行于耳部的经筋:足太阳、少阳、阳明经筋,手太阳、少阳经筋。耳朵,作为身体的局部部位,貌似包含着整个人体的全部信息,所以称之为耳部全息经穴系统。

耳针是用针刺入耳廓上特定穴位的一种治疗疾病的方法。耳部全息微针系统,不论是作为诊断系统还是作为治疗系统,都显示了其有效性。

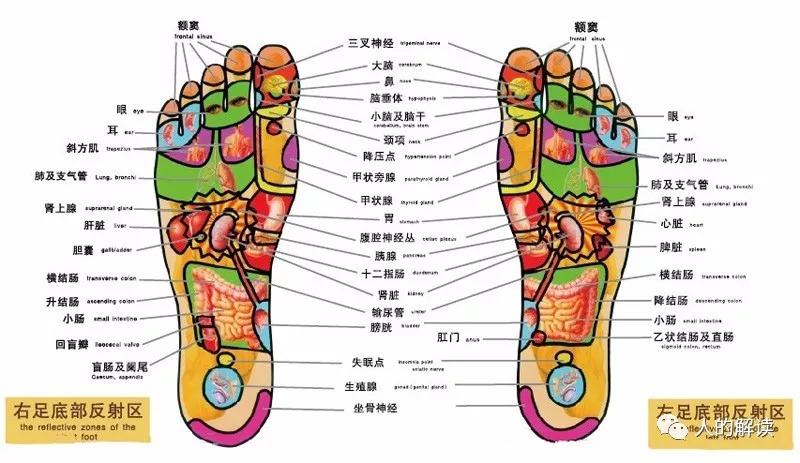

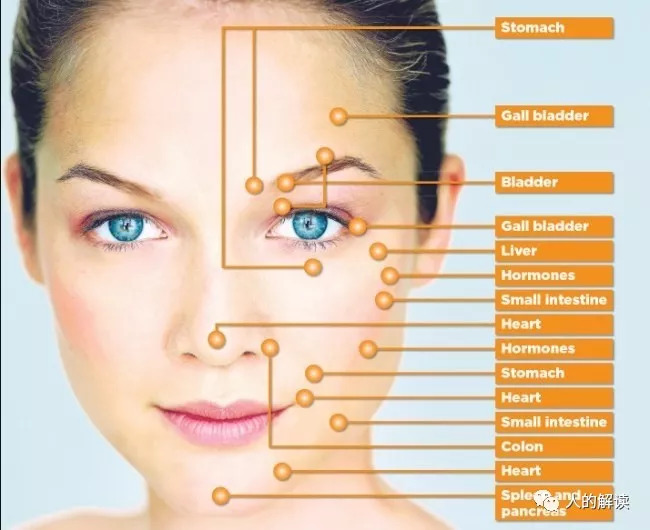

2、其他全息穴位群

不止耳部,脚部、手部、舌部、口部、也有类似的全息现象。比如耳针穴位系统、面部色诊系统、虹膜诊断系统、脉诊和舌诊系统、鼻针系统、面针系统、足针系统等。

这个价值太大了!原来还真的可以有头痛医脚、眼病治耳这回事。

比如头痛,去西医院挂个号,不知该挂哪科,部位是头,要挂脑科? 症状是疼,疼是神经,要挂神经科? 去了神经科,还分神经内科、神经外科,病人谁分得清啊。有了这个全息诊断系统,就省事了。头痛,也许根本不需要看头,也不需要看神经,看脚就行了。这又是中医西医思维的巨大差异。

足针系统

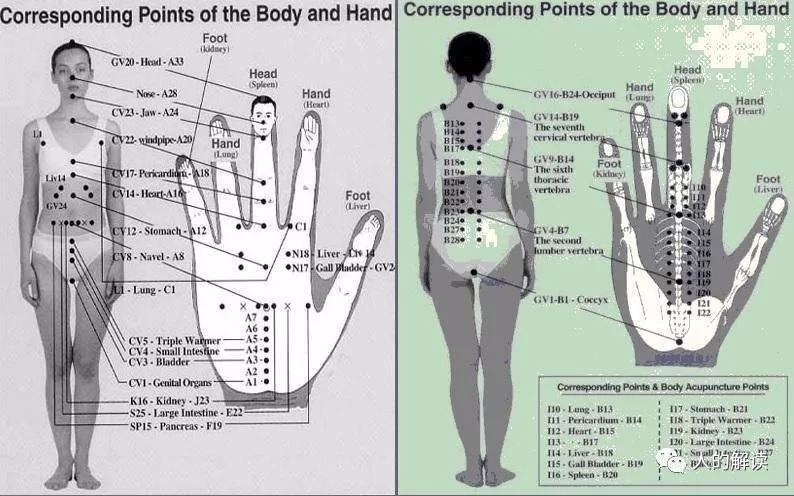

手针系统

面针系统

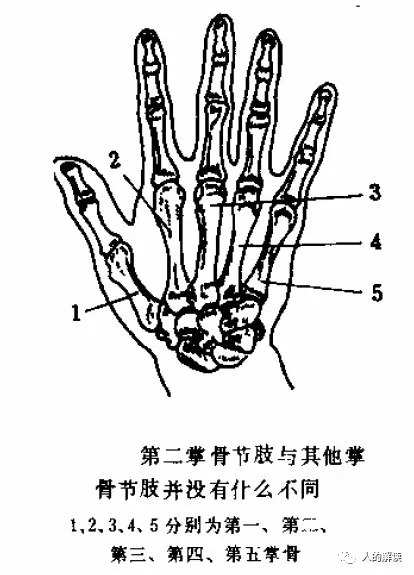

3、第二掌骨侧全息穴位群

上面提及的全息穴位群都是在人体的一些特殊部位,比如耳、手、足等器官。其他部位有没有类似这样的全息穴位群呢?

1973年,张颖清教授在第二掌骨 (The Second Metacarpal Bone) 侧发现一个排列有序的穴位群。掌骨,就是手掌的骨头,手掌共有五块掌骨,看起来并没啥区别。但就在掌骨的侧面,却蕴含着“天机”。

他经过大量临床实践,发现:“如果整体上的一个部位或器官有病,在某一穴位对应地就有明显的压痛反应或其他异常生理病理反应;在有压痛反应或其异常病理生理反应的该穴针刺或按摩可以对应地治疗这一部位或器官的疾病……”

张颖清教授假定,人体的内部器官可以在第二掌骨节肢系统上标出,因为该节肢系统“包含着全部整体各个部位的生理、病理的信息。” 就像全息照片一样,局部包含着整体的全部信息,因此,他将该穴位群命名为“第二掌骨侧全息穴位群”。

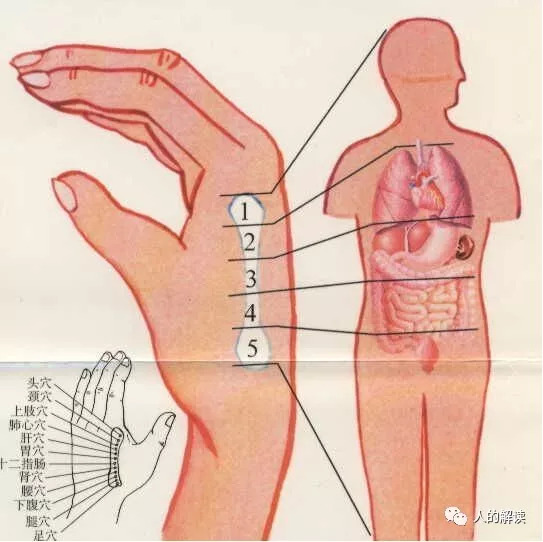

上端手心一侧是“头穴”,下端手心一侧是“足穴”,中间是“胃穴”;上半截“心肺穴”居中;下半截“腰穴”居中,有了这五个穴位作为人体的框架,其它穴位可以根据人体解剖类推。它们依次为头、颈、上肢、心肺、肝、胃、十二指肠、肾、腰、下腹、腿和足,它们排列的结果恰好是一个人的躯体的缩影。

这就是新发现的,完全不同于耳部、足部等特殊器官部位的全息现象。

三、全身穴位到底有多少?

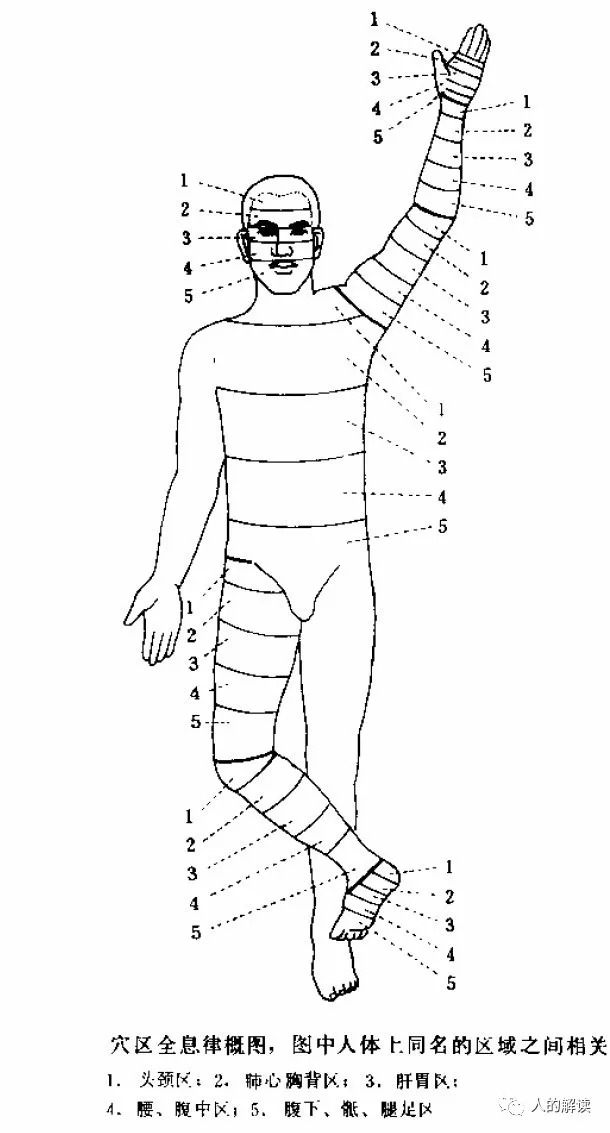

在第二掌骨侧全息穴位群基础上,张颖清教授又发现,在人体的所有相对独立的部分都有和第二掌骨节肢相似的人体缩影式的穴位群,两个相连的部分都是头和足相连接。这就是张教授发现的“穴位全息律”( bio-holographic theory)。

比如除了手和足之外,上臂、前臂,大腿、小腿均有着类似的规律。加上前人已经发现的鼻针、面针、耳针、足针以及头皮针等个别的微针系统,都被包括在这一总规律之中。

穴位全息律(bio-holographic theory)揭示了与经络规律(meridian theory)对等的另一种穴位有序分布规律,它揭示了同样的全息穴位分布形式在机体不同部分的重复。穴位全息律,提出了一种穴位分布的一种新的,过去人们没有发现的有序形式。

穴位在人体的排布很像是元素在化学周期表中的排布,元素的性质除依原子序数的增加发生连续变化以外,还有周期性的变化。周期性和连续性同时并存。

具有诊疗作用的主要的全息穴位系统,你猜猜有多少个?就不细数了,共计有102个主要的全息穴位系统。根据穴位全息律,这样的次要的全息穴位系统还有很多。

搞晕了,咋又冒出来这么多?这种全息穴位系统跟传统的经络穴位系统有啥区别?

最权威的《黄帝内经》中经穴为295个,两晋时期皇甫谧所著《针灸甲乙经》记载经穴为670个,这都是传统的经络穴位。然而,根据穴位全息律,任何一个全息穴位系统都有很多个穴位,而全息穴位系统又是如此众多(主要的就有102个),这样就使得穴位的总数量极大增加了。

当针刺在正确的位置上,并且起了作用时,病人会感到一种特殊的感觉沿着对应

经络路线在走动。这种感觉常常是酸、胀、麻、热、冷、痛或电击感。这种沿着经络的感觉传递,就是循经感传。也就是说,经络是感觉传递的通道。可感觉毕竟是主观的东西,况且跟神经系统也分不开。那么,经络除了能传递感觉,还能传递啥?

中医上讲,经络是气血运行的通道,那么气血到底是什么?单单是气,中医里就有多种:元气、宗气、营气、卫气,实在很难搞清楚。还有,中医里讲的药物归经,指的是药物按其属性归入某经或某几经。比如龙胆草能归胆经,说明它有治疗胆的病症的功效;藿香能归脾、胃二经,说明它有治疗脾胃病症的功效。那么是药物作用于经络,还是经络传递了药物?

如果还是从中医传统的视角去探索,估计还会把我们搞晕。我们不妨换一种思路,暂且不追问气血是啥,不追问中药归经,而是用现代科学的视角来看看,经络到底能传输些什么。

在《

经络到底是什么,为何解剖学上找不到》中提到了人体的四大网络系统。其中淋巴系统、血管系统,都是液体的通道。神经系统传递的,主要是两种:电信号和化学信号,神经纤维上的传递信号是电信号,神经末梢上的传递信号是化学信号(神经递质)。很自然就会想到,经络系统传递的是不是电信号?

所以,西方现代科学研究经络,早期也是从电开始的。1947年,德国科隆大夫(R. Croon)发现了在穴位和经络表面上测到的低电阻现象(下面会讲到啥是低电阻)。1950年,日本的中谷义雄大夫(Y. Nakatani)也独立发现了低电阻现象。1953年起,德国的福尔大夫(R.Voll)进行了40多年的系统临床研究,从而在针灸这一纯“治疗手段”的基础上,发展出一种全新的“诊断系统”。而这种“诊断系统”,完全是基于“经穴”上电导(低电阻)能力的变化。这种新的经穴“诊断系统”不但传遍了全世界,并且被重新引回中国——针灸的故乡,被中国人称为“福尔电针(EAV)”。

福尔电针(Electroacupuncture Ac-cording to Voll,简称 EAV)

后来,许多实验表明,经络不但是古书上所说的“气血通道”,还是可以用现代技术测定出来的“电通道”、“声通道”、“光通道”、“微波通道”、“化学通道”等。好家伙,经络是五项全能 (电、声、光、同位素、液体)啊。

让我们逐个看看。

1、经络是电通道

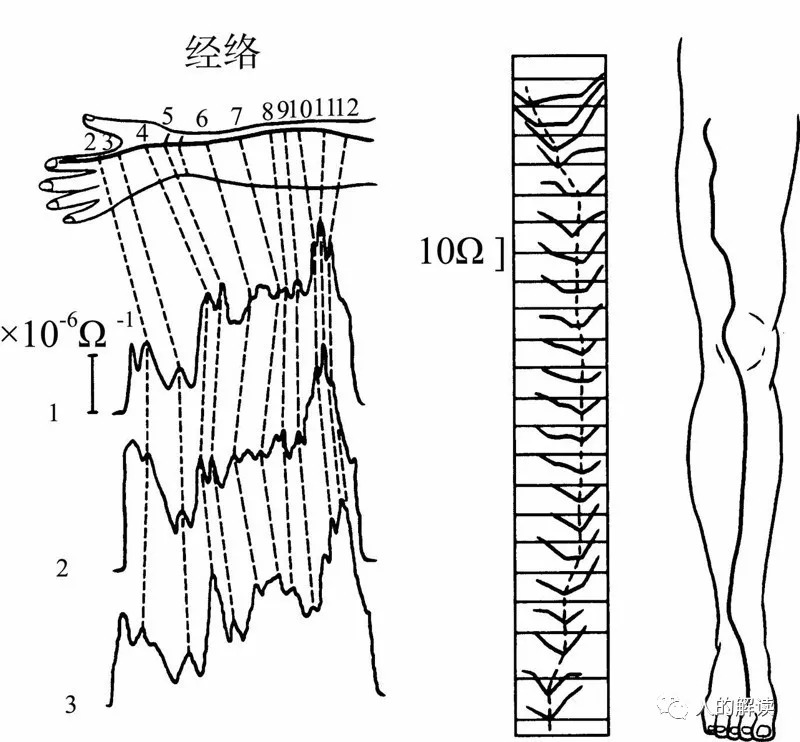

20世纪50年代发现的经穴上的低电阻现象,表明经络是某种电通道。所谓低电阻,就是穴位的电阻明显比非穴位的电阻低,看下图可知,经穴和非经穴泾渭分明,差异很大。

测量电流的频率与所谓“皮肤电阻”之间的关系(C. E. Overhof,1954)

20世纪70、80年代,中科院生物物理研究所祝总骧教授,用电学的方法测定了经脉循行线路具有低阻抗特性。他发现,当探测电极触及受试者经脉线时,电阻会突然下降,当把所有的低电阻点连成一条线时,正好与古典医学中的经脉线路一致。

2、经络是声音通道

20世纪90年代,中国的科学家和医生们又发现:经络不但是某种电通道,也是某种声通道。比如声音从大肠经的商阳穴输入,信号可以传递至迎香穴。

声音信号沿着经络传导 (孙忠仁,1990)

手阳明大肠经,起始于商阳穴,结束于迎香穴

祝总骧教授使用了声学的方法研究,结果发现,经脉循行线具有高振动音特性。把听诊器的声筒按在前臂的任何一个地方,用一个尖尖的橡胶叩诊锤,轻轻叩击前臂,在听诊器的听筒里就可以听到叩击的声音,当叩击到经脉线上的时候,就会听到比叩击非经脉线更加高亢的声音,这就叫经脉循行线的高振动音特性。为了使叩诊锤叩击的力度均衡,他专门请人做了一个由单摆机控制的自动叩诊锤来做实验。

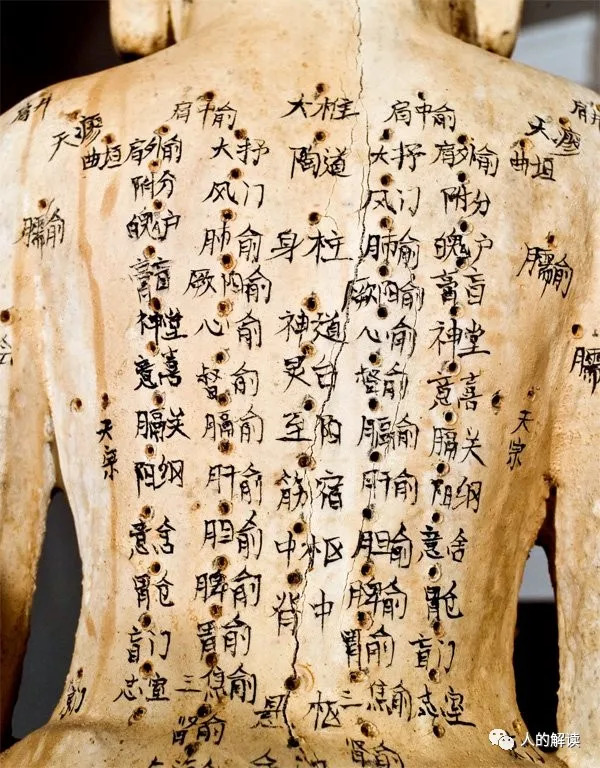

祝教授的研究团队运用上述声学和电学的方法,几十年来测试了几万人,都能够准确地找到14经脉的循行线,而且和《黄帝内经》所记述的经脉循行线、和一千多年以前宋代铸造的针灸铜人模型的经脉循行路线,基本一致。

3、经络是光通道

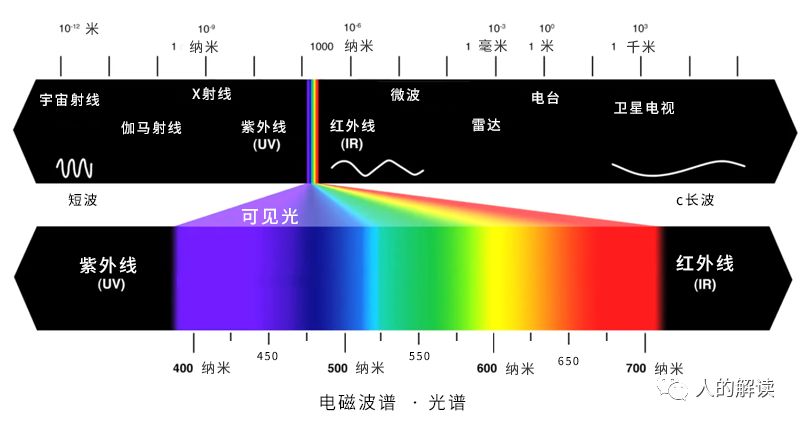

许多用“软激光针灸”技术的西医医生发现:经络也是一个光通道。中国物理学家张秉武则发现:经络还是一个良好的微波通道。光和微波都是电磁波,通常所说的光指的是可见光,仅占整个电磁波谱很小的一部分。

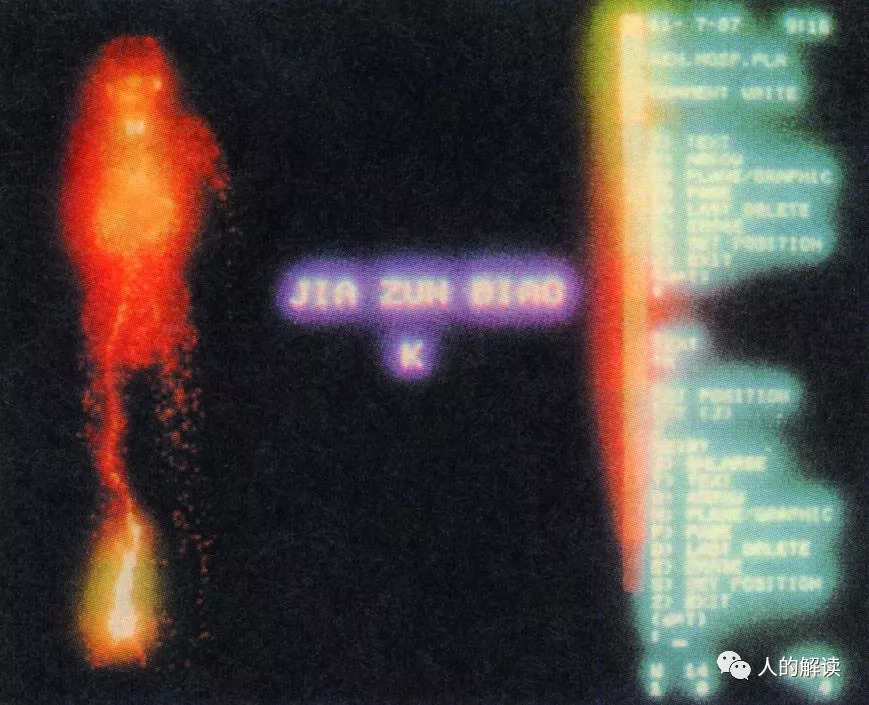

1982年,乌克兰谢尔盖•西吉科 (Sergei Sitko) 教授发现,毫米波电磁能量在经络系统中扮演着重要角色。人体内存在具有能量通道(经络),其中存在着相干毫米微波循环。西吉科教授成功地追踪了胃经的外部轨迹,并将其与经络图进行了比较,惊人地一致。 不过,由于患者之前曾经历了一次手术,我们可以看到胃经轨迹无法穿过疤痕,这对我们发出了一个警示,就是要慎重考虑外科手术的必要性,特别是那些医美的手术。

西吉科教授发现,每个人都有自己独特的频率(特征频率),介于40-70千兆赫(1千兆赫简写GHz,每秒十亿个周期)之间,与特殊的DNA结构有关,DNA分子在这个频带内会发送和接收信号,但这个特殊的频率对于每个人存在一些差别。通道上的生物活动点(经络上的穴位)上存在的频率相干微波,通过最大化扩展血管,恢复免疫能力以及平衡凝结和纤维蛋白溶解,能够恢复正常功能和健康,从而能够治疗大量疾病甚至做到预防。关于DNA的特性,后续我也会写系列文章专门解读。

西吉科教授发现,如果频率低于标准值,就会生病。他开发了通过向穴位注入毫米波能量来恢复和平衡这些微弱频率的技术。因为这些微波强度很低,副作用很少,并且禁忌也少。但是,如果暴露在高强度的微波中很可能产生较大危害。频率范围从40~70 GHz的微波可以用于平衡和治疗,在西方,这种技术有时被称作微波共振治疗(Microwave Resonance Therapy,简称MRT)。

4、经络是化学物质通道

同位素示踪技术表明:经络还是化学物质一个通道。核学方面的研究发现,在穴位注射放射性同位素后,经脉循行线是放射性同位素的优势扩散线,也就是说放射性同位素是沿着经脉循行线来扩散的,用正电子发射计算机断层扫描(positron emission tomography,简称PET)可以追踪到同位素沿经脉的扩散速度和范围,可以拍摄到其三维立体图像。但同位素的这种扩散途径和机理至今不明。

沿肾经的同位素示踪图(孟竟壁,1990)

20世纪90年代以来,西安交大医学院的赵晏教授,对外周神经末梢之间传递的递质和受体类型进行了一系列的深入研究,证明除了P物质和组织胺之外,还有多种递质参与了针刺信号的循经传递,这种传递发生在突触之外,可跨越多个神经节段。可见,循经感传确实有化学物质的传递。

5、经络是液体的低阻通道

另一方面,流体力学技术的测定显示:经络又是一个液体的低阻通道,这与同位素示踪的结果相互呼应。

复旦大学丁光宏博士所带领的小组,发现人体的毛细血管多数呈不规则状,唯独在穴位点附近的毛细血管呈规则的并行线状,而且平行于经络。经过流体力学的计算,发现只要在相邻的穴位间有一定的压力差,在人体的经络中就会形成管线外毛细血管间的组织液流场。这有点像海洋中的洋流,没有管子,但有水流。

虽然西医的解剖学没有办法证明经络的存在,但是现代科学对经络特性的研究,却从侧面证明了经络的存在,也拓展了我们的视野。这说明,这条路子,值得继续走下去。

在人体四大网络系统中,血管有粗细,神经有粗细,淋巴结有大小,神经元有大小,那么

经络呢?

我们不管是在享受按摩的舒服时,还是感受针灸的神奇时,有谁想过这个问题呢?估计很多人压根都没想过,问这种问题好像有点儿傻。

1、穴位有多大?

20世纪的50年代,一位名叫贝克(R .O .Becker)的美国大夫,也是纽约大学的教授,不仅问了这个“傻问题”,并且还自己设计了专用仪器来寻找这个问题的答案。贝克使用的就是经穴电导。从1947年发现经穴电现象开始,经穴电测量早已在全世界广为流传和使用。

在《

经络到底是怎样的一个通道》中也提到,经穴上的低电阻现象,表明经络是某种电通道。所谓低电阻,就是穴位的电阻明显比非穴位的电阻低,换句话就是穴位的电导比非穴位的电导大。

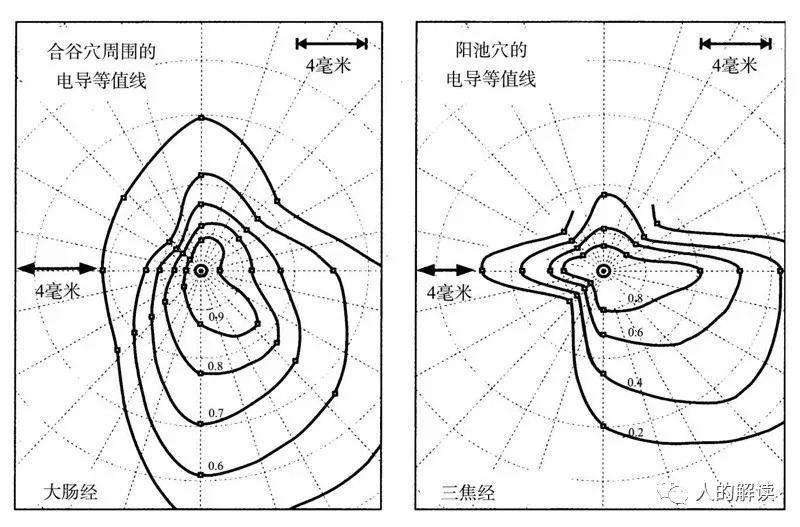

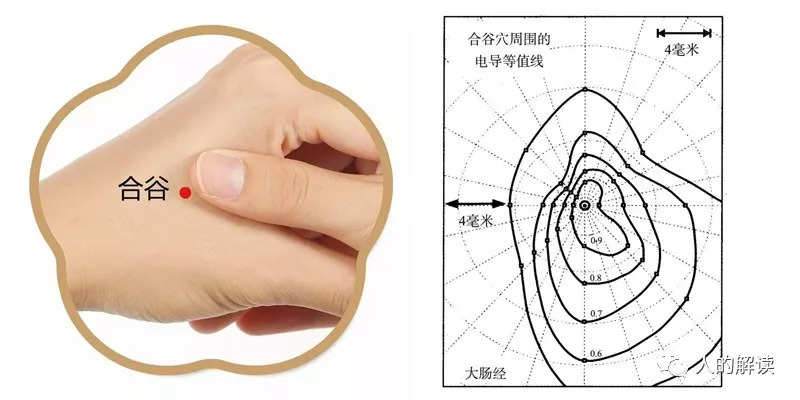

贝克测了两个穴位的电导分布,一个是合谷穴,一个是阳池穴。合谷穴即老百姓常说的“虎口”,位置在拇、食两指之间凹陷处。阳池穴,是位于三焦经,形状凹陷如池塘的穴位,前面对着中指、无名指指缝。刺激阳池穴,可畅通血液循环,暧和身体,进而消除发冷,手脚冰凉的人可以常按摩此穴。

穴位的形状和大小(穴位周围的电导等值线)

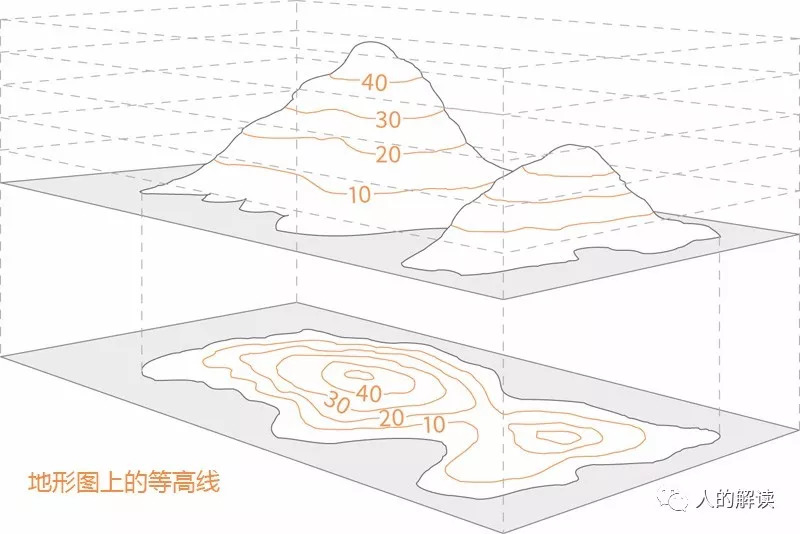

上面左图是大肠经上合谷穴的电测定记录,右图是三焦经上的阳池穴电测定记录。每张记录纸有一个中心点,也就是穴位的中心,它的相对电导值定为100%,也就是定为1.0。围绕这个中心,可以看到圈圈的电导等值线,分别标为0.9、0.8、0.7、0.6……也就是分别具有90%、80%、70%、60%……的相对电导值。也就是说,穴位的正中心电导最大,越远离穴位中心电导越小。

如果我们把这种电导等值线看成是地形图上的等高线,就可以看出,原来穴位并不像针灸铜人上的小洞洞,具有清楚的边界和明确的深度,而是像一座边界不清的小山峰。如果我们一定要问“穴位面积到底有多大”,那么我们首先就要明确,到底打算选择哪一条“等值线”。

在图中我们可以看出,如果我们选择0.9线、0.8线、0.7线、0.6线或0.5线,我们就会对同一合谷穴,算出完全不同大小的面积。原来,穴位的大小不是一个固定值。

经络就像是一道山脉似的东西,而穴位则像这道山脉的一座座山峰,这些就是对于经络穴位形态的最新看法。

2、经络有多宽?

问这个“傻问题”的人还很不少。除了美国纽约大学的贝克教授之外,还有中国北京大学的张仁骥教授。他们两个人,一个测出了经络的纵切面,一个测出了经络的横切面。真是东西合璧,把整个经络的形状表达得清清楚楚。

左图:经络的纵切面(Backer,1960),右图:经络的横切面(张仁骥,1990)

结果表明,经络并不是像针灸铜人身上或古书上画的那样,是一条细细的线;也不像现代解剖学家和生理学家曾经想象过的那样,是像血管、淋巴管或神经纤维那样边界清晰的管道;而是边界模糊的一个条状区域,中轴线上的电导最好,从中轴线走向边缘时电导逐步下降。

这再一次表明,经络就像一条肉眼看不见的小山脉,而穴位就如这座小山脉上一座座肉眼看不见的小山峰,穴位的中心就是小山峰的山顶。

进行类似研究的,还有祝总骧教授,他用声学和电学的方法测得的经脉在体表的循行线,只有1毫米宽,离开了这1毫米,就没有了声学和电学特异性的特征了。他的理解是,经脉就像是一条河,河道中水的宽度是确切可以测量的,但河水对周围湿地的影响,并不局限于这个有限可测量的宽度。也就是说经脉对周围的影响不局限于这1毫米的宽度。

经络不但是某种电通道,也是某种声通道。更有趣的是,这种未知的“电通道”和“声通道”不但在人体的经络中,也存在于动物、植物中。

这就是说,植物和动物也是有经络的,那它们的经络线路图是怎样的呢?

一、植物的经络穴位

新疆森林研究所的中国科学家和匈牙利生物物理研究所的科学家首先在树上测出了低电阻点,之后再把毫针捻入低电阻点中,就如给人扎针一样。同时,他们又用红外线摄像仪测定该树的温度。10分钟后,这棵树的温度升高了0.3~0.4℃。两星期之后,这棵树的生长速度明显快于对照的树木。这实验表明,植物表面的低电阻点,也有穴位点功能。

中科院生物物理所的祝总骧教授,花了几十年研究经络的电、声学现象。让我们看一下他得出的一些有趣的实验结果。

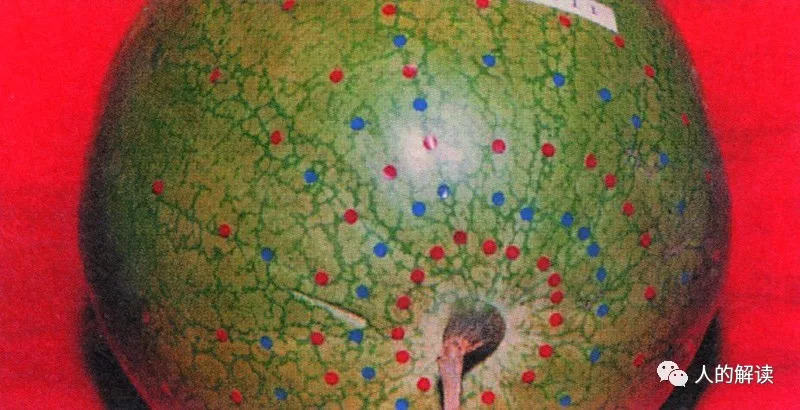

1、西瓜的经络穴位

西瓜的“穴位”看起来很规整啊,它的经络线路(meridian)跟地球的经纬线(meridian)差不多。不过地球确实有与经纬线不同的能量网格线(earth enegry grid),后续篇章再详述。

西瓜表面的“低电阻点”(蓝色)和“高声强点”(红色)(祝总骧,1996)

2、香蕉的经络穴位

香蕉表面的“低电阻点”(蓝色)和“高声强点”(红色)

3、哈密瓜的经络穴位

香蕉表面的“低电阻点”(黄色)和“高声强点”(红色)

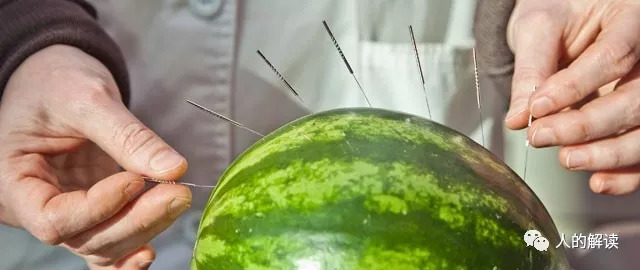

不知道通过“针灸”是否能让瓜更甜,吃瓜群众可以拿牙签练练。

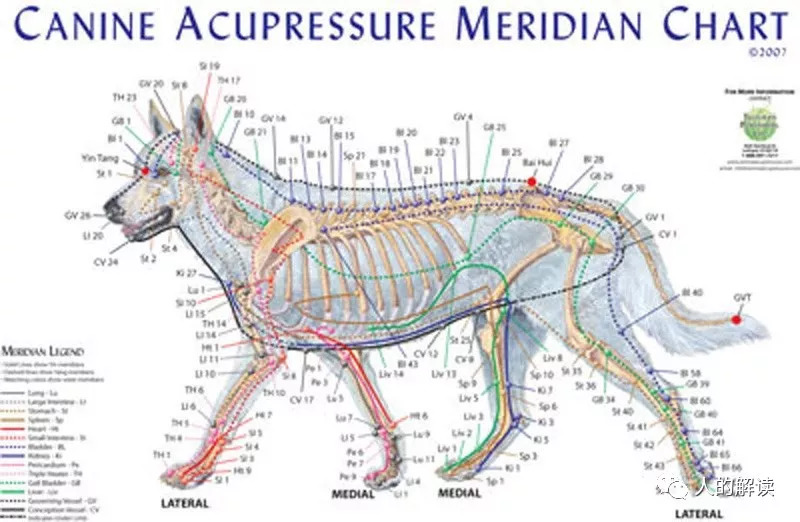

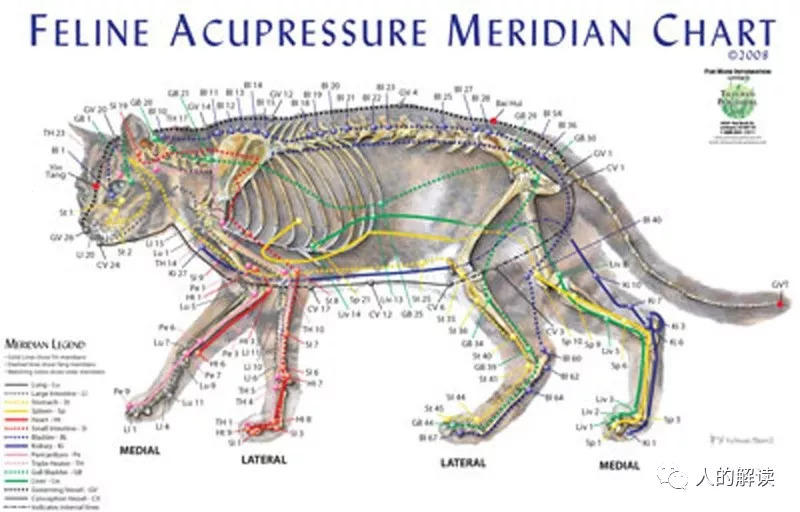

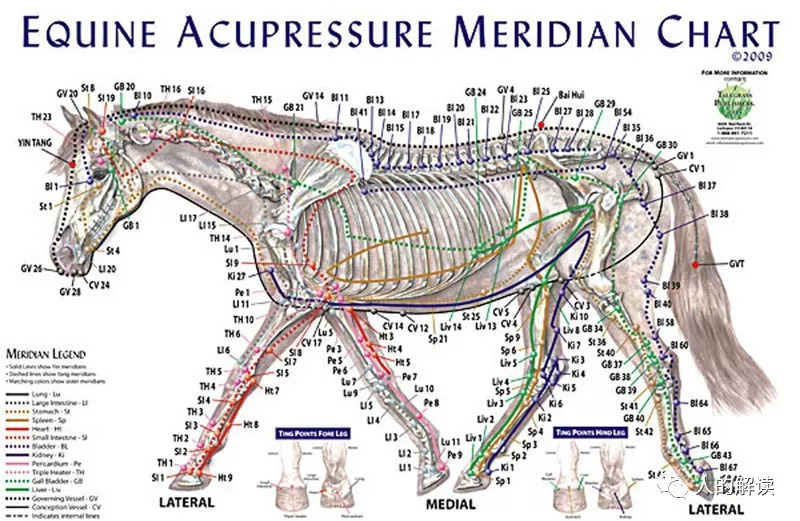

二、 动物的经络穴位

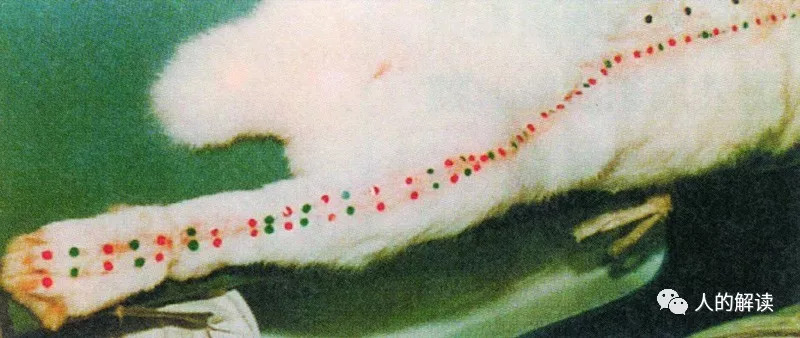

4、兔子的经络穴位

兔子身上的“低电阻点”(蓝色)和“高声强点”(红色)(祝总骧,1989)

给兔兔的做针灸,不晓得疗效如何。

5、 狗的经络穴位

给狗狗针灸是现在应用最广泛的,也许跟宠物狗的消费水平比较高有关。临床上,有直接拿针扎穴位,还有对于穴位进行红外线理疗的,有些瘫痪的老年狗狗经过几个疗程的针灸治疗重新又可以行走了,真是令人感动到落泪。也有由于车祸,狗狗后肢瘫痪,没做手上被针灸扎好的。

6、 猫的经络穴位

7、 马的经络穴位

当然还有其他更多动物有类似的研究发现,这意味着经络可能是生物界的普遍特征,毕竟植物没有神经系统,但竟然也有经络穴位。给动物针灸,现在估计很少人会用吧,谁会带着宠物或者牛羊猪整天针灸保健啊,毕竟还是用药手术之类的更快。

我们这个系列是谈人的,现在谈植物、动物,似乎有些跑题,不过,如果当你了解到地球也是有生命的,也有自己的能量网络,就能体会到古代的“天人合一、万物有灵”的博大精深了。

通过经穴电导测试发现,穴位的正中心电导最大,越远离穴位中心电导越小。从而我们知道,穴位是没有固定大小的,如果我们一定要问“穴位面积有多大”,那么我们首先就要明确,到底打算选择哪一条“等值线”。

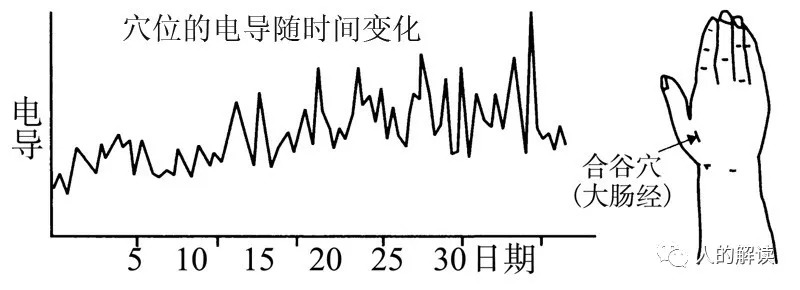

合谷穴的电导随位置(与穴位中心的距离)的变化

但是经穴的电导不仅随位置变化,而且还随时间变化。固定在同一点上(如合谷穴)进行的连续电导测量也表明,人体的电导也确实是随时间而涨落,就像潮起潮落,这就是古人所说的“子午流注”(midnight-noon ebb-flow)。跟现代科学所说的“生物钟”(biological clocks)或“生物节律”(biological rhythms)类似。

合谷穴的电导随时间(日期)变化

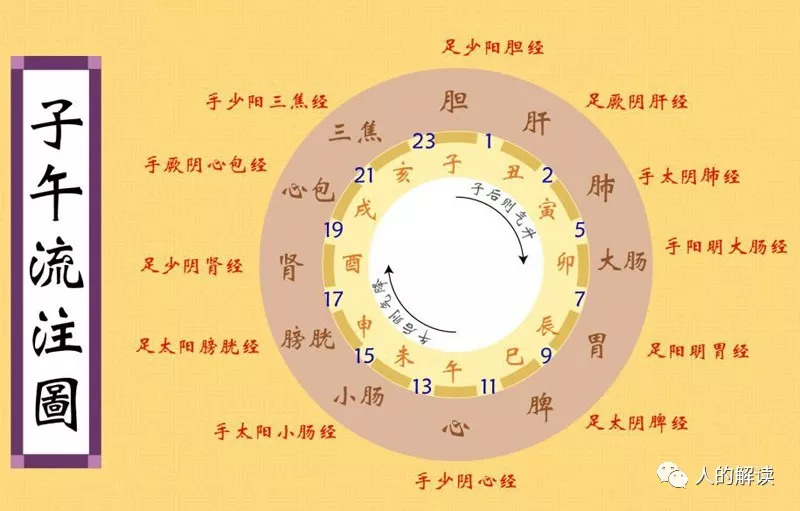

一、什么是子午流注?

中医认为“气血”是按季节、月相、时辰在经络内循行的。不但有在季节、月相和时辰级别的“慢变化”,还有分、秒、毫秒等级别的“快变化”。我们这里只探讨时辰级别的变化,也就是子午流注。

“子午”两字,代表时间。“流注”两字,是指人体气血运动变化的状态。“流”是流动的意思,“注”是灌注的意思。这里指将人体十二经脉的气血运动比作水流。

我们现代人把一天分为24个小时,古代人则把一天分为十二个时辰,即:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。每一时辰相当于现代的两个小时。子午流注的子午就是指时辰而言,子是子时,就是晚上23点到凌晨1点,午是午时,就是上午11点到下午13点。

子午流注之所以用“子午”这两个时辰来命名,是因为“子时一刻,乃一阳之生;至午时一刻,乃一阴之生。”子时和午时这两个时辰是一昼夜之中天地阴阳的两个转换点。我们人体气血的运行与天地自然相应的,从子时到午时,再从午时到子时是环流不息的。

一天中的十二时辰是与人体十二经脉相对应的,不同的时辰,人体气血盛衰在经络中的循行就像潮水的涨潮退潮一样,会随着自然界气候变化的规律而相应地变化,就好像每个时辰都会有不同的经脉“值班”一样。一年之内有十二个月,一日之内有十二时辰,都是阴阳有规律地消长运动的结果,自然界万物也会随着做出适应的变化,人体亦然。

《黄帝内经•灵枢》中说:“人与天地相参也,与日月相应也。故月满则海水西盛,人血气积,肌肉充,皮肤致,毛发坚,腠理郄,烟垢著。”

二、子午流注的运行顺序

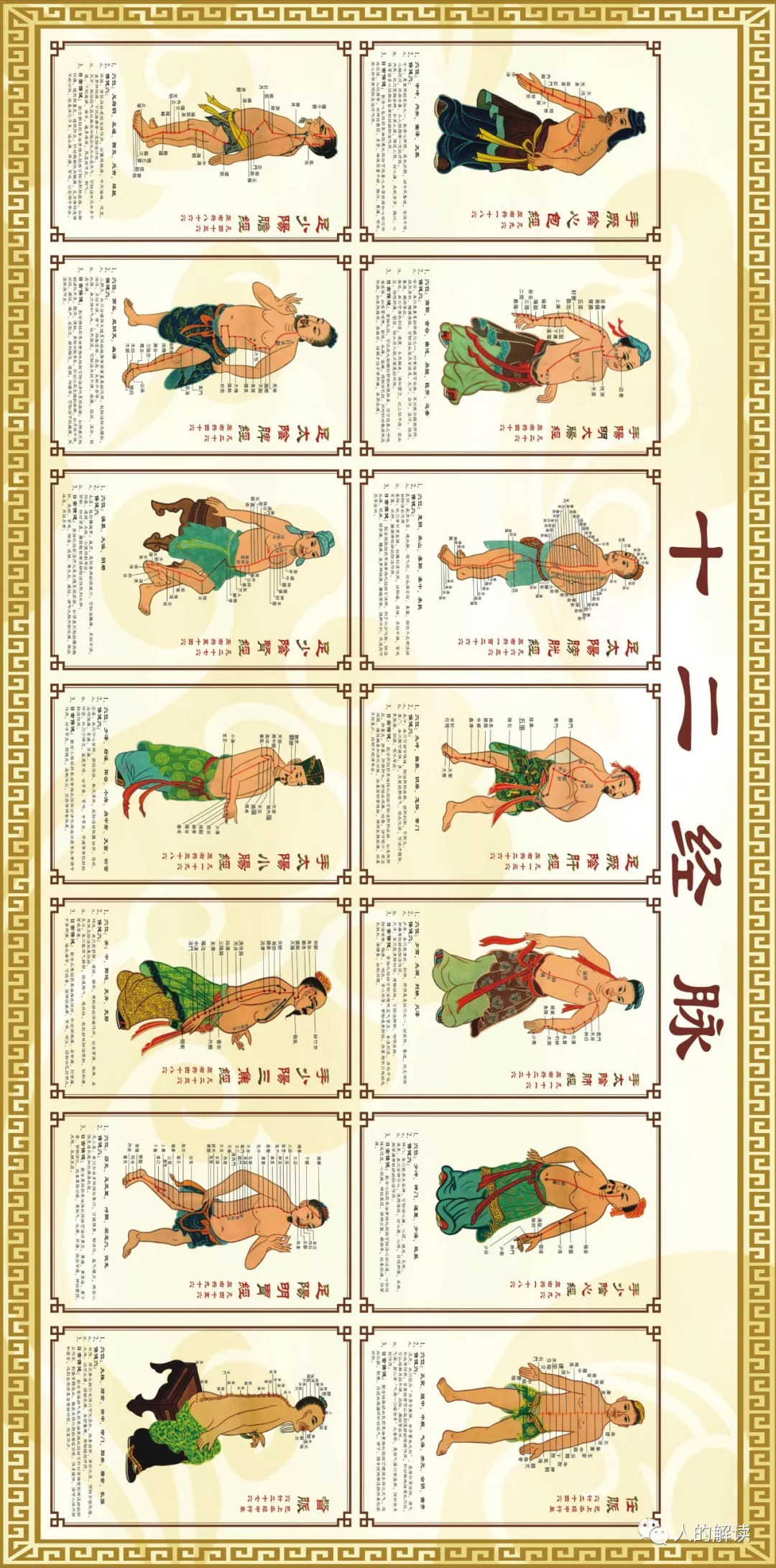

那么,气血在经脉中是怎么流动的呢?首先我们先弄懂十二经脉都是啥。

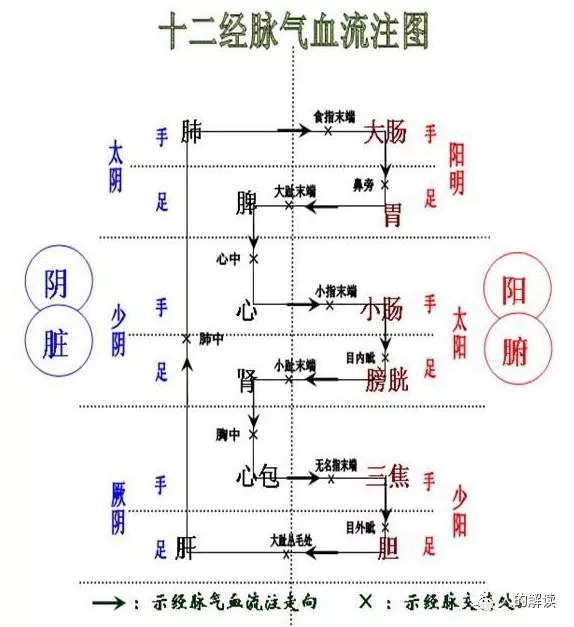

十二经脉图(横屏观看,点击图片可缩放)

十二经脉看起来很难记,其实搞清楚了它的命名就很容易记住了。十二经脉中每一个经脉名称都是由三部分组成的:手/足+阴/阳+脏/腑,比如:手太阴肺经、足少阳胆经。手、足很好理解,手表示经脉循行线路主要分布在上肢,足,表示经脉循行路线主要分布在下肢。阴有三种,分别是:太阴、厥阴、少阴,阳有三种:分别是:阳明、少阳、太阳。通常说五脏六腑,六腑指胆、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱。五脏指心、肝、脾、肺、肾,后来加上了心包一共是6个。这样脏腑加起来一共12个,每一个脏腑就对应一条经。

《灵枢•逆顺肥瘦》篇即曾清楚的指出:“脉行之逆顺:手之三阴,从藏走手;手之三阳,从手走头,足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹。”这就是说,十二经脉的气血运行有自上而下或自下而上的逆顺方向。具体来说,就是:

手三阴肺、心、心包经各经,从胸走到手是顺,从手走到胸就是逆;手三阳大肠、小肠、三焦经,从手走到头是顺,从头走到手就是逆;足三阴肝、脾、肾经,从足走到腹是顺,从腹走到足就是逆;足三阳胆、胃、膀胱经,从头走到足是顺,从足走到头就是逆。

从这些顺逆中,既可以分辨出阳气和阴气的走向,也可以用来作为诊断病状的参考。

搞清楚了什么是顺,什么是逆,然后把手足阴阳各经络的走向,按其上下顺逆而先后联系起来,就是气血循环周流不息的顺序。

子午流注学说认为:经络气血运行各有其盛衰,以一天十二时辰流注十二经,即寅时从肺经开始,依次流注大肠经、胃经、脾经、心经、小肠经、膀胱经、肾经、心包经、三焦经、胆经而终止于丑时肝经。这里有一首歌诀可以帮助大家记忆:

一肺二大三胃经,四脾五心六小通,

七膀八肾九心包,三焦胆肝相连行。

由于时辰在变,因而不同的经脉在不同的时辰也有盛有衰。掌握子午流注的规律,对养生和用药都有很大的益处。

三、子午流注的运行周期

前面我们知晓了子午流注的运行顺序,那么问题来了,气血在整个十二经中运行一圈需要多长时间呢?

古人不但指出了十二经络气血循环的走向,而且还认为气血从肺经开始循行十二经脉,在一呼一吸之间,脉行六寸,一日一夜的时间中,照这个顺序要往复在全身循行五十周,即日行二十五周,夜行二十五周。这就是说,气血在24小时内就能跑遍全身50圈。对于这一点,在《灵枢》中,有着好几篇的专题论述,例如五十营篇、卫气行篇、营气篇,卫气篇、营卫生会篇等文中,都曾将营卫气血环绕运行五十周承接会合等情形,详细的分析与阐释。由此衍生出子午流注的针灸古法,就是适应着气血在周身的运行,定出了它的盛衰的周期性,作为按时开穴针刺的时间。

虽然气血在24小时内可以全身循行50周,但还是有个时辰的盛衰,于是现代人为了简化,把十二时辰跟十二经进行了一一分配,每个时辰的总有某经处于最盛,就有了下面这种简化版的对照表。

十二时辰和人体经络时表

我们就逐个简略看一下。

1、子时(23点至1点)足少阳胆经

子时睡得足,木有黑眼圈。中医理论认为“肝之余气,泄于明胆,聚而成精。”人在子时前入眠,胆方能完成代谢。子时前入睡者,晨醒后头脑清晰、气色红润,没有黑眼圈。反之,常于子时内不能入睡者,则气色青白,眼眶昏黑。同时因胆汁排毒代谢不良更容易生成结晶、结石。这就是说少熬夜,最好11点前就睡,以便胆经好好工作。那些黑眼圈、胆结石者,通常是睡得太晚。

2、丑时(1点至3点)足厥阴肝经

丑时不睡晚,脸上不长斑。中医理论认为:“肝藏血。” “人卧则血归于肝。”如果丑时不能入睡,肝脏还在输出能量支持人的思维和行动,就无法完成新陈代谢。所以丑时前未能入睡者,面色青灰,情志怠慢而躁,易生肝病,脸色晦暗长斑。 那些熬夜到一两点还不睡的,你脸上的暗斑就可能跟这有关。

3、寅时(3点至5点)手太阴肺经

寅时睡得熟,色润精气足。“肺朝百脉。” 肝在丑时把血液推陈出新之后,将新鲜血液提供给肺,通过肺送往全身。所以,人在清晨面色红润,精力充沛。寅时,有肺病者反映最为强烈,如剧咳或哮喘而醒。

4、卯时(5点到7点)手阳明大肠经

卯时大肠蠕,排毒渣滓出。“肺与大肠相表里。” 肺将充足的新鲜血液布满全身,紧接着促进大肠进入兴奋状态,完成吸收食物中的水分和营养、排出渣滓的过程。清晨起床后最好排大便。

5、辰时(7点到9点)足阳明胃经

辰时吃早餐,营养身体安。人在此时段吃早餐最容易消化,吸收也最好。早餐可安排温和养胃的食品如稀粥、麦片、包点等。过于燥热的食品容易引起胃火盛,出现嘴唇干裂、唇疮等问题。不吃早餐更容易引起多种疾病。

6、已时(9点至11点)足太阴脾经

已时脾经旺,造血身体壮。“脾主运化,脾统血。” 脾是消化、吸收、排泄的总调度,又是人体血液的统领。“脾开窍于口,其华在唇。”脾的功能好,消化吸收好,血液质量好,所以嘴唇是红润的。唇白标志血气不足,唇暗、唇紫标志寒入脾经。

7、午时(11点至13点)手少阴心经

午时一小憩,安神养精气。“心主神明,开窍于舌,其华在面。”心气推动血液运行,养神、养气、养筋。人在午时能睡片段,对于养心大有好处,中使下午至晚上精力充沛。那些大中午还跳绳、跑步的,快快停掉吧。

8、未时(13点到15点)手太阳小肠经

未时分清浊,饮水能降火。小肠分清浊,把水液归于膀胱,糟粕送入大肠,精华上输于脾。小肠经在未时对人一天的营养进行调整。如小肠有热,人会干咳、排屁。此时多喝水、喝茶有利小肠排毒降火。

9、申时(15点至17点)足太阳膀胱经

申时津液足,养阴身体舒。膀胱贮藏水液和津液,水液排出体外,津液循环在体内。若膀胱有热可致膀胱咳,且咳而遗尿。申时人体温较热,阴虚的人最为突出。此时适当的活动有助于体内津液循环,喝滋阴泻火的茶水对阴虚的人最有效。

10、酉时(17点至19点)足少阴肾经

酉时肾藏精,纳华元气清。“肾藏生殖之精和五脏六腑之精。肾为先天之根。” 人体经过申时泻火排毒,肾在酉时进入贮藏精华的阶段。此时不适宜太强的运动量,也不适宜大量喝水。

11、戌时(19点至21点)手厥阴心包经

戌时护心脏,减压心舒畅。“心包为心之外膜,附有脉络,气血通行之道。邪不能容,容之心伤。” 心包是心的保护组织,又是气血通道。心包经戌时最兴旺,可清除心脏周围外邪,使心脏处于完好状态。此时一定要保持心情舒畅:看书听音乐、或做SPA、跳舞、耍太极……放松心情,释放压力。

12、亥时(21点到23点)手少阳三焦经

亥时百脉通,养身养娇容。三焦是六腑中最大的腑,具有主持诸气,疏通水道的作用。亥时三焦能通百脉。人如果在亥时睡眠,百脉可得到最好的休养生息,对身体对美容十分有益。百岁老人有个共同特点,即在亥时睡觉。现代人如不想此时睡觉,可听音乐、看书、看电视、练瑜伽,但最好不要超过亥时睡觉。

四、子午流注有何用?

1、作息

人一天什么时候吃饭、睡眠、劳作会比较合理,一切都在子午流注中。好好践行前面提到的子午流注的运行周期吧。

2、针灸

子午流注应用最多的,还是针灸。元代何若愚在其所著《子午流注针经•平人气象论》中明确说道:“凡刺之道,须卫气所在,然后迎随,以明补泻,此之谓也。” 明代杨继洲在其《针灸大成》一书中说:“子午流注者,谓刚柔相配,阴阳相合,气血循环,时穴开阖也。” 这就是说,针灸要考虑患者的就诊时辰。

其实早在《素问八正神明论》中指出“凡刺之法,必候日月星辰,四时八正之气,气定乃刺之”,“先知日之寒温,月之虚盛,以候气之浮沉而调之于身。” 这说明按时针灸是从日、月运行节律与人体气血盛衰来立说的,由此可见古代在治疗时,重视日时寒暖和脉气盛衰,这就为子午流注针法提供了依据。这说明不分时辰的针灸,其实是有缺陷的。

子午流注针法分为两种, 其一为纳子法,又称广义子午流注。其二为纳甲法,又称狭义子午流注。两种方法取穴规律不同。纳子法又称“ 按时(地)支的子午流注”,其取穴规律比较简单,是根据每日气血输注十二经的地支时辰, 某经病症之虚实,配合五行相生相克穴位,来取穴治病的,这个应用最广。有经验的大夫,凭子午流注针法,往往一针就效果非凡。

纳甲法又称“ 按日( 天) 干的子午流注”。这个取穴规律比较复杂,也很难搞明白,就不展开讲了。

穴位是人体内电场强度最高的一些点,这在某种程度上说明了,所谓经络系统,相当于是人体内能量分布的一种描述方式。这种能量分布的形成,其实也是一种“结构”,现代物理学把它称为“耗散结构”。

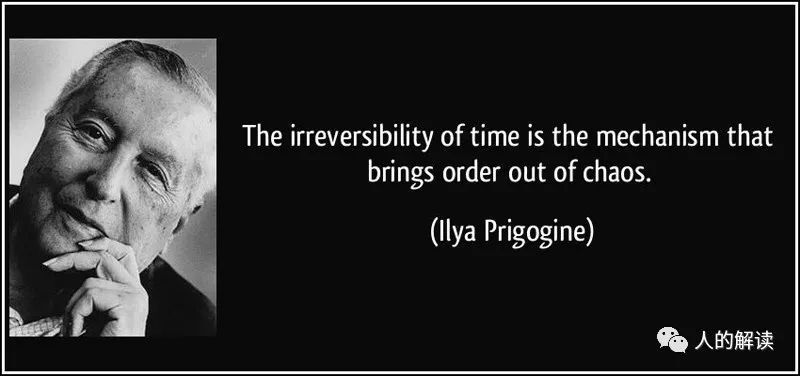

“耗散结构”在物理学中也是一个全新的概念,只有30多年的历史,比经络的研究还要年轻得多。说到“耗散结构”,不能不提它的创始人普里高津 (Ilya Prigogine,1917~2003)。1969年,普里高津在第二届“理论物理学与生物学”国际会议上发表了《结构、耗散和生命》(Structure, Dissipation and Life)一文,提出了耗散结构理论,为认识自然界(特别是生命体系中)发生的各种自组织现象开辟了一条新路。由于这一重大贡献,荣获1977年诺贝尔化学奖。不过,普里高津所创立的耗散结构理论对于整个自然以至社会科学产生的划时代的重大影响,远远超出了一次诺贝尔奖的价值。

什么是耗散结构(dissipative structure)?

耗,是消耗,散是散掉,从字面理解就是:消耗(能量)的会散掉的结构。听起来还是很抽象,没关系,举几个例子就能明白了。

在生活中,其实到处可以看到“耗散结构”。例如,瀑布就是典型的“耗散结构”。瀑布有啥特点?瀑布是一种动态结构,它只有当高水位的水不停地供应时才能存在,一旦高水位的水流停止,瀑布也就消失散掉了。瀑布这种结构存在的先决条件就是不停地耗能,所以称为“耗散结构”。

火焰也是典型的“耗散结构”,因为也只有不停地耗能,火焰才能存在,一旦能量供应停止,火焰也就马上消失。

另外,天然的泉水、人工的喷泉、河中的旋涡、龙卷风都是“耗散结构”。

从这些例子中可知,耗散结构一旦能量消耗完了或停止供应了,那么结构也就不复存在。最典型的例子就是闪电。转瞬即逝的闪电也是“耗散结构”。只不过闪电耗能太快,所以寿命也短。

与“耗散结构”相对的是“静态结构(static structure)”,那就是不需要消耗能量也不会散掉的结构。与耗散结构的动态性相比,这种结构是静态的,于是称之为“静态结构”。

“静态结构”就更普遍了,既包括那些不会运动的房子、山脉等,但也包括那些可以运动的汽车、火车、飞机等。也就是说,没有能量输入时,这些东西的结构也不会散掉。比如汽车没油了停下来了,但汽车的结构并不会消失散掉。再回到人体,当人死掉解剖时,我们的血管、神经元、淋巴管都可以继续存在,这就是“静态结构”。

为何解剖上发现不了经络? 因为人死了,没有能量输入了,经络这种“耗散结构”就立刻散掉了,所以,只有活着的人身上有经络。同理,对于动物、植物也类似。

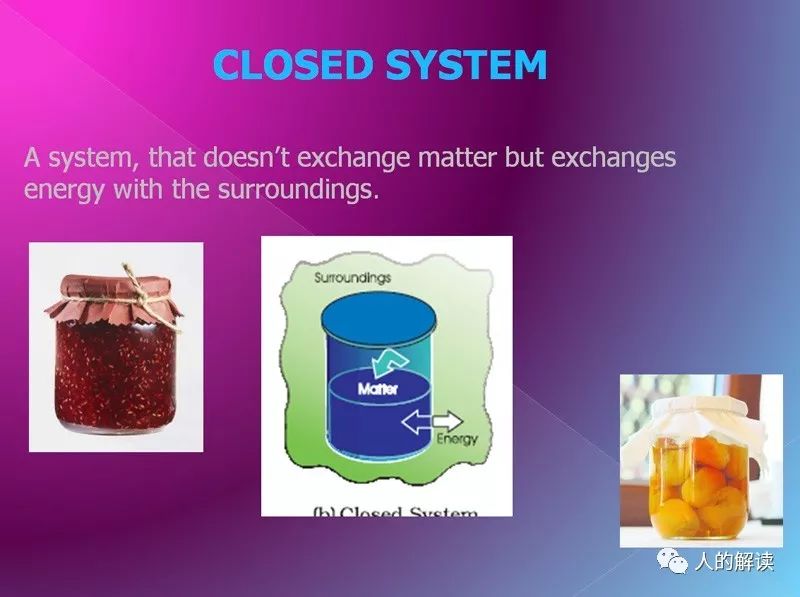

要彻底理解耗散结构理论,得弄清楚远离平衡态、非线性、开放系统、涨落、突变等物理概念,太复杂了,本文不做详细探讨,只选其中两个容易理解的概念予以解读。

1、封闭系统VS.开放系统

封闭系统(closed system):与外界只有能量交换,而无物质交换的系统。

我们可以注意到,汽车、火车、飞机等也与房子、山脉等一样,这种静态结构在没有能量供应时也不会自动消失,并且在封闭环境中反而保存得更好。但“耗散结构”就根本就不能放在一个封闭的环境中。不论是瀑布、火焰、泉水、喷泉、旋涡、龙卷风,还是闪电,都不能在封闭的环境中存在,一旦环境封闭,这种结构马上就会消失。比如,一旦停水,喷泉结构就没法维持了,它必须有外界的水不断流入才行,这就是环境不能封闭的意思。

所以,“耗散结构”是一种活的结构,而“静态结构”则是一种死的结构。“静态结构”可以存在于“封闭系统”中。比如血管、淋巴管,不与外界物质和能量交换,也不会消失。虽然活体中血管、淋巴管要维持其功能,仍然需要能量和物质输入,但与“耗散结构”有着截然的不同。

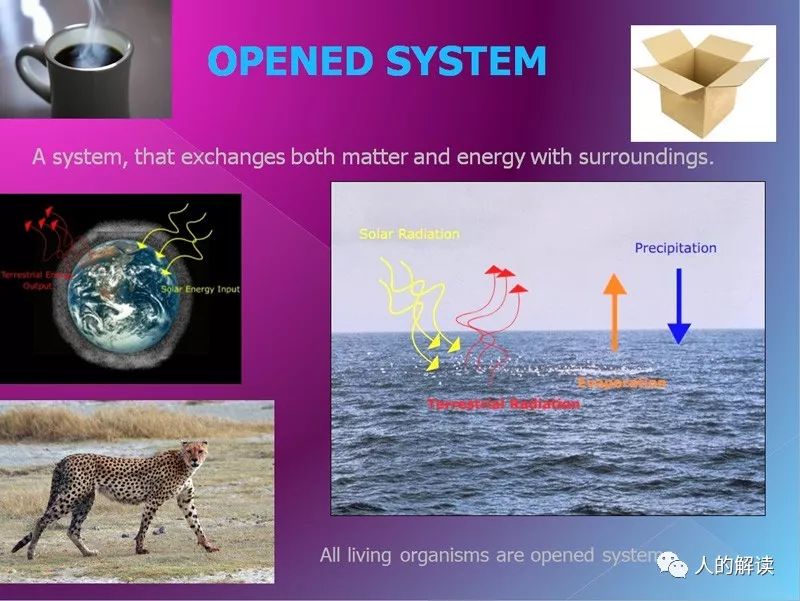

开放系统(opened system):与外界既有能量交换,又有物质交换的系统。

与“封闭系统”相反,“开放系统”是不停地与外界交换物质、能量和信息。早在1944年,量子力学的祖师爷薛定谔 (Erwin Schrodinger,1887~1961) 就指出,生物体可以通过饮食和呼吸引入“负熵”,从而保持高度的有序状态。“熵”(entropy) 是描述“混乱程度”的度量。理解不了没关系,记住熵值越大越无序、熵值越小越有序就行。在一个封闭系统中,熵值总是越来越大,也就是整个系统的混乱程度是越来越大、不可逆转,这就是所谓的“熵值恒增”。换句话说,对于“开放系统”,外界可以向“开放系统”输入“负熵”,从而使系统内的熵值减少,从而保持有序状态。因此, “耗散结构”只能存在于“”开放系统“”中。

经络就在不断与外界交换着能量、信息,从而维持人的健康状态,后续再专门写一篇来探讨经络与外界的能量交换。

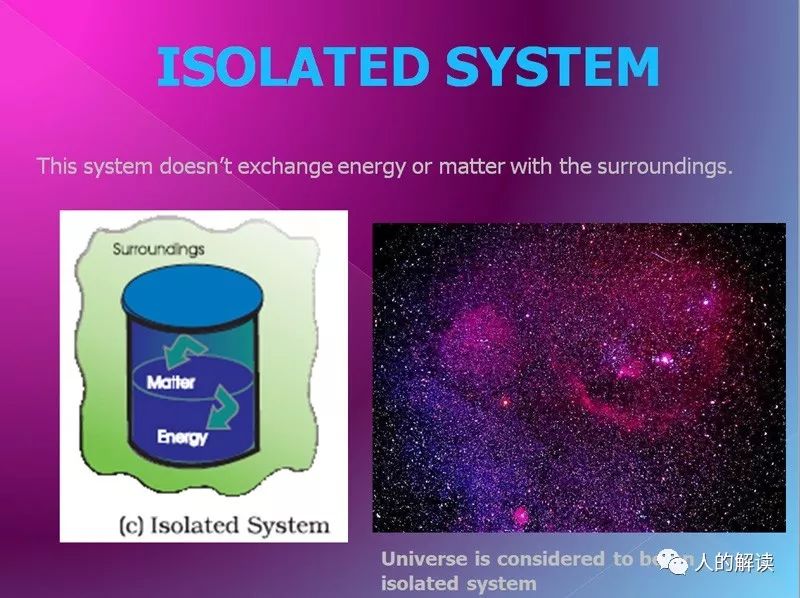

隔离系统(isolated system):与外界既无能量交换,又无物质交换的系统。万事万物都联系在一起,严格来讲,纯粹的隔离系统是不存在的,只是理想化的模型。

2、平衡态VS. 远离平衡态

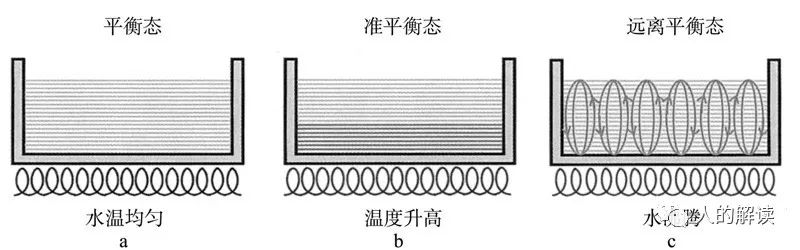

所谓“平衡态”就是一个系统已经达到了“熵”最大,也就是处于一个极为均匀的状态。

图a中的锅里的水就处于温度均匀的状态,也就是处于“平衡态”。

然后,我们把锅子下面的电炉打开,但只是微微加温(见图b)时,锅子里的水就自下而上,一层一层地升温度,每层都保持温度均匀,也就是说,每一层还是处于小小的“平衡态”,我们称这种状态为“准平衡态”。

然而,如果我们把电炉的温度开得很高,锅子里的水就会沸腾,(见图c),这时,就称为“远离平衡态”。这时,仔细看去,沸腾的水好像是万马奔腾,毫无规律而言,也就是好像处于极端的混沌状态。其实在“远离平衡态”时,并不是越来越乱,而常常会出现一种新的“结构”,一种动态的“结构”,这就是“耗散结构”。

例如,如果我们从这只锅子的上面向下看,就可以看到水面上有很规则的花纹。只要能量的供应是稳定的,这种花纹也是稳定的。所以,普里高津发现,在“远离平衡态”时,一种新的“秩序”(order)会从“无序”(disorder)中出现。

事实上,“耗散结构”这也就是“结构”概念上的一次革命。而这一对“结构”认识上的飞跃,最终会导致医学上的革命,即发现经络系统的功能所对应的结构,并不是传统意义上的“静态结构”,而是一种“耗散结构”,并且是电磁驻波形成的“耗散结构”。只有“耗散结构”,科学家才有可能从现代科学的角度来重新认识“经络”这一古老而又神秘的医学。并通过对这种古老医学的现代科学研究,使生物学和生理学揭开了一个全新的篇章。

生活中耗散结构很常见,比如瀑布、火焰、闪电等。耗散结构的特点就是,它是一种动态结构,而且这种动态的结构需要能量的不断供应。

经络系统所对应的结构,并不是传统意义上的像血管、神经纤维、淋巴管那样的“静态结构”,而是一种“耗散结构”,并且是电磁驻波形成的“耗散结构”。

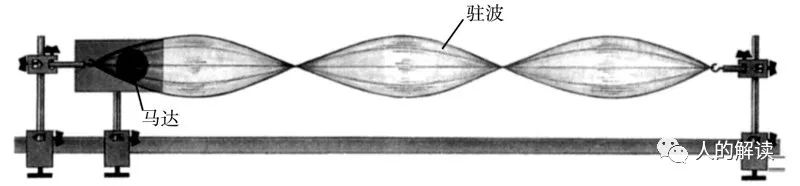

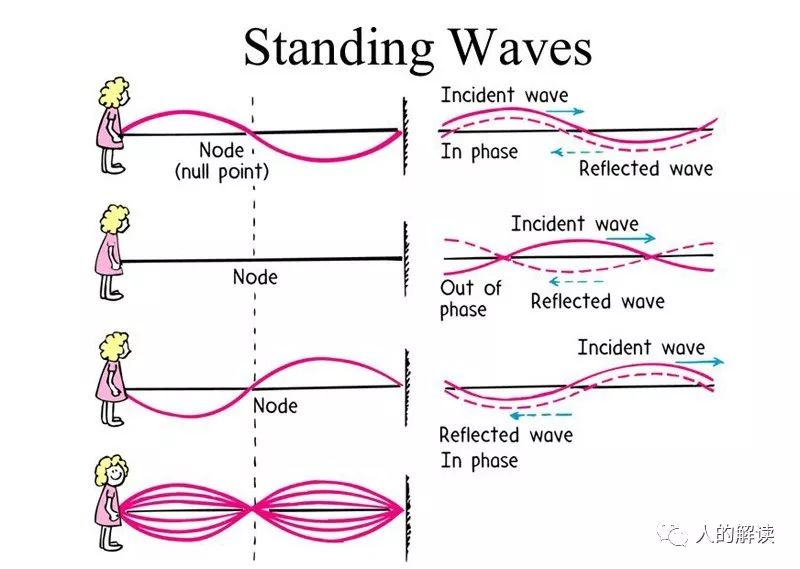

啥叫驻波?驻的意思是短时间的停留,比如驻扎、驻立等词汇。驻波呢,也可从字面理解,就是暂时停留下来的波。举几个例子就能明白啥是驻波了。

一维驻波

比如在一根弹性弦上的机械“驻波”(见下面动图),就是最简单的一种驻波。

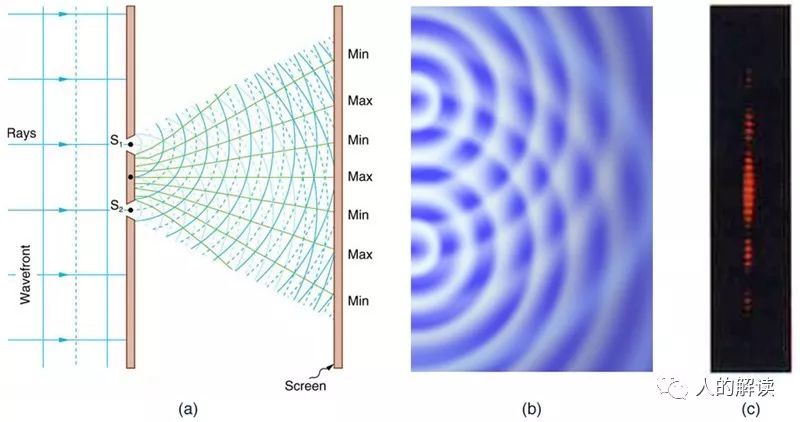

它的实现原理就是,这一根弦的两端被固定时,机械波就会在弦的端头上被反射回来,向着相反的方向前进。这向后行进的波与向前行进的波会“叠加”在一起,产生“驻波”。两个波的“叠加”,在物理学上有个专有名词,叫做两个波的“相干”,即“相互干涉”的意思。

粗略看去,好像是几个头对头的纺锤体结构,并且也相当稳定。但是它却并不是一种像纺锤那样的固体结构,而是由一根弦上下振动形成的一种动态结构。

这种结构,就如瀑布、喷泉等一样,一眼粗粗看过去,仿佛是很稳定的结构。但是,我们看得越细,就越会发现它们不稳定。所谓的纺锤体,只不过是一根弦在飞快地上下摆动。

这种动态的结构需要能量的不断供应,在这里,能量是靠一个小马达来提供的。只要这个小马达转速稳定,这个驻波的结构也就相当稳定。但是,一旦能量中断,小马达停下,这个纺锤形的结构也就很快消失了。换句话说,这个结构是在不断地消耗能量,所以叫“耗散结构”。驻波,就是一种很特殊的耗散结构。

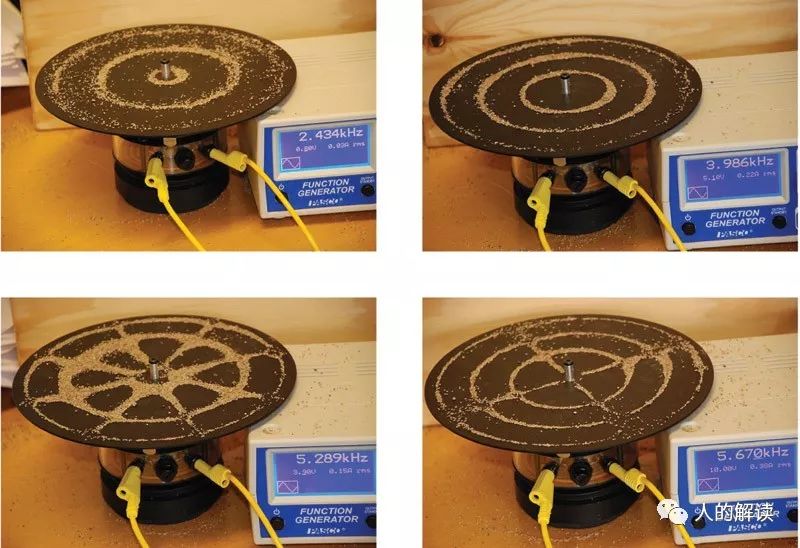

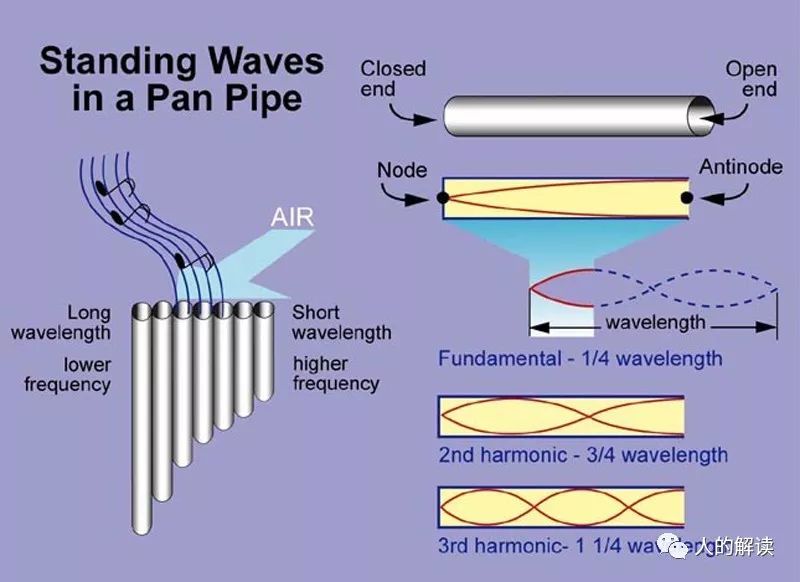

二维驻波

机械波

上面的驻波称为“一维”驻波,也就是在一根线上的驻波。同样的原理,驻波也可以在“二维”的情况下产生,也就是在一个平面上产生驻波。比如我们常见的水波。

看下面的动图,更容易理解这种驻波是怎么形成的,这个也是机械波形成驻波的案例。同样,如果我们停止振动两个球球,这种高低相间的波纹结构也会慢慢消失,这也是耗散结构。

物理学上常做的实验,就是一个圆盘,上面铺上粉末,调整振子的振动频率,就可以在圆盘表面形成不同的图案。

声波

声波一般是指人耳能感受到的一种纵波,其频率范围为16 Hz-20KHz。当声波的频率低于16Hz(赫兹)时就叫做次声波,高于20KHz则称为超声波声波,都属于机械波。对“超声波”和“次声波”我们都是“聋子”。

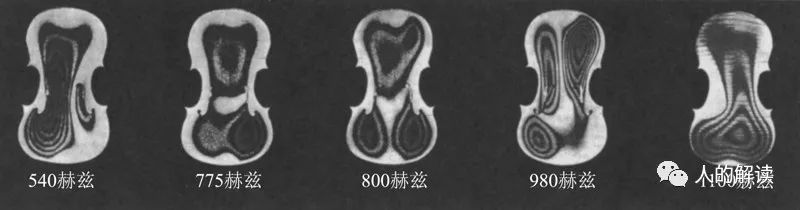

从波的角度来看,小提琴的美丽琴身只是一只“谐振腔(resonant cavity )”,用来选择不同频率的驻波。或者说,某些特定频率会在这个谐振腔内部形成驻波的干涉图案(见下图),从而得到强化,而其余的频率,因为不能形成驻波而被衰减掉了。虽然图中的干涉图是肉眼看不见的,但所幸的是,它们还是听得见的,是“听得见的”音乐。所以,尽管我们不能用肉眼看见琴身内部那非常美丽并且变幻无穷的干涉图案。

用干涉仪测出的小提琴琴身内的稳定干涉图案

(不同频率图案不一样)

这样,谐振腔形状就决定了哪些特定频率的声波会得到强化,并且持续时间较长,而其余的频率则会被衰减掉许多。于是,谐振腔形状就决定了频率的组合。用物理学的话来说,音乐家所说的不同“音色”,就是不同的“频率”的组合。谐振腔的形状和材料会决定“音色”。所以,小提琴的美丽琴身不是单纯地为了好看,更是为了得到悦耳的“音色”

排箫也是通过驻波来强化某些特定频率的声波,同样,谐振腔(箫管)的形状也材质也会决定音色。

光波

光波形成的驻波就更普遍了,如果停掉光源,那么条纹也会消失。

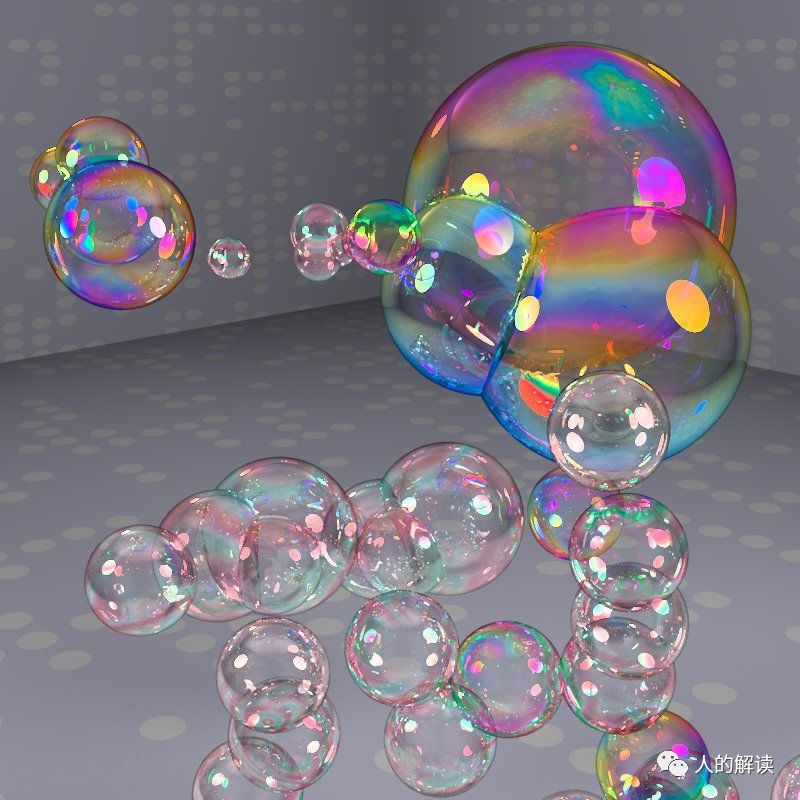

生活中,我们常用肥皂水吹泡泡,在日光的照射下,会在泡泡的表面上看到五彩缤纷的花纹,这就是光波的“干涉图案”(interference pattern)。

如果你拿一个圆圈沾点肥皂水,形成一个薄膜,那么干涉图案就更清晰了。

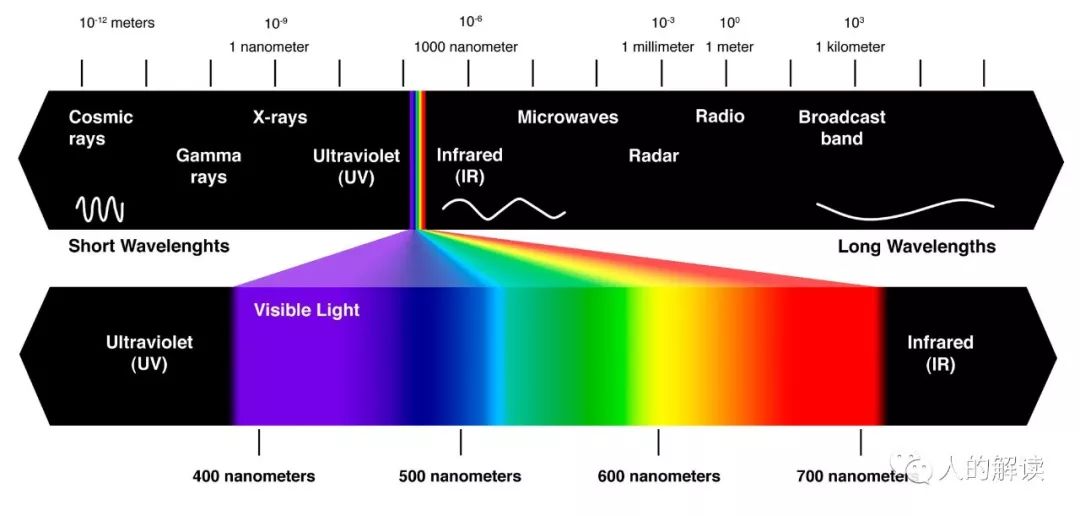

我们在薄膜表面上看到的五彩缤纷的“干涉图案”也只是在可见光的范围内。从电磁波频谱图中可以看出,我们所能看到太阳光,即所谓的可见光,只是电磁波中非常狭小的一个区间。我们肉眼所能看到的,只是波长360纳米(nanometer)到760纳米(1纳米=10的负9次方米)的可见光,也就是从4×10^14(10的14次方) 赫兹到8×10^14赫兹的一个非常狭小的区域。对于其余广大波段的电磁波,我们至少是“色盲”,也许根本就是瞎子。

电磁波谱(点击图片放大观看)

事实上,同样的“干涉现象”也会在那幽灵一样的、看不见摸不着的电磁波世界中发生,从而产生许多,虽然是看不见的,却更为“五彩缤纷”的花纹。

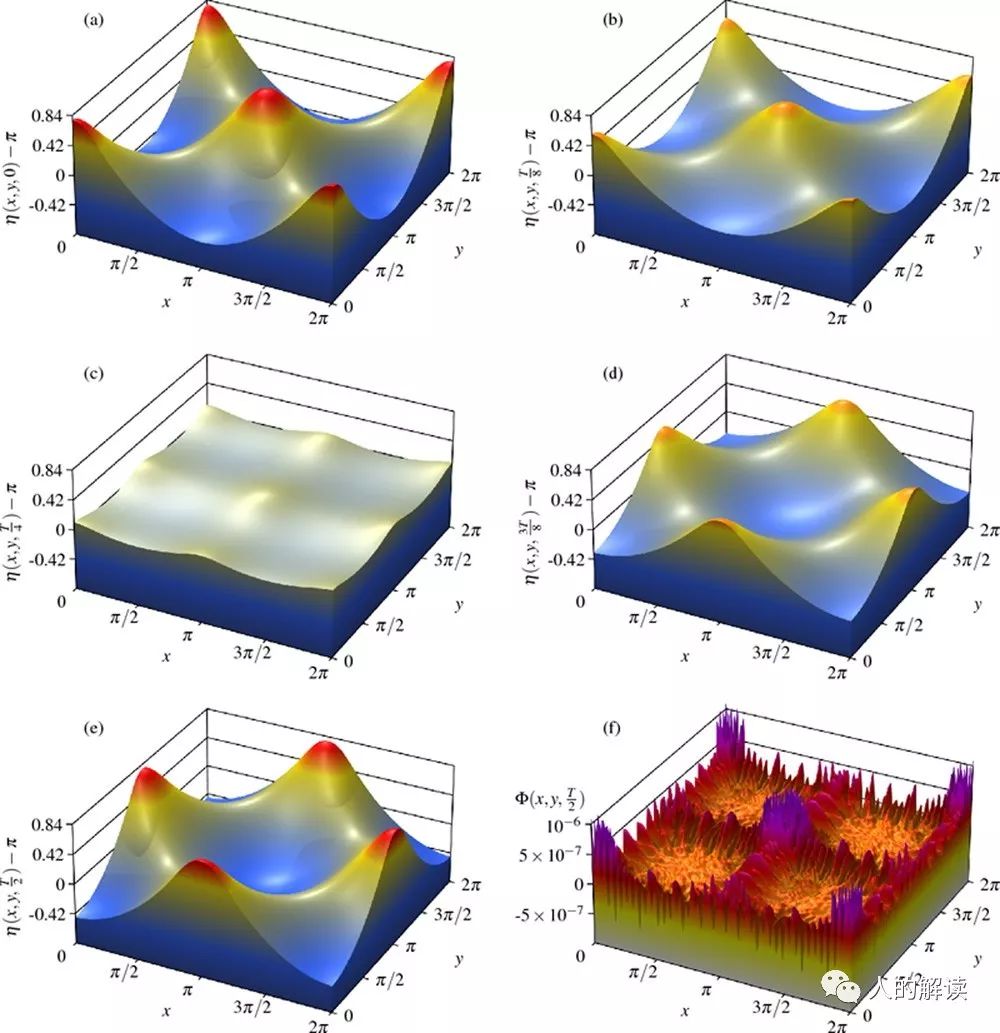

三维驻波

三维的情况下,波的叠加也完全是一样的,这种“驻波”或“干涉图案”就更复杂了,并且事实上就是一种三维的、动态的、立体的空间结构。

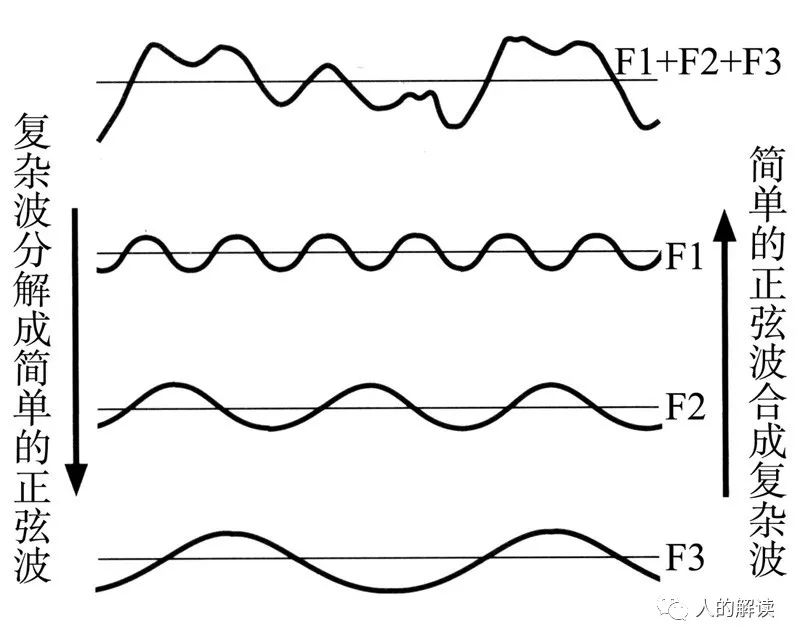

上面介绍的波的叠加,是两个波的叠加。事实上,波叠加并不只限于两个波的情况,也可以把许多个波叠加在一起。如下面的示意图,是三个简单的波叠加在一起,形成一个复杂波。反过来,一个复杂波,也可以分解成几个简单的波。

《

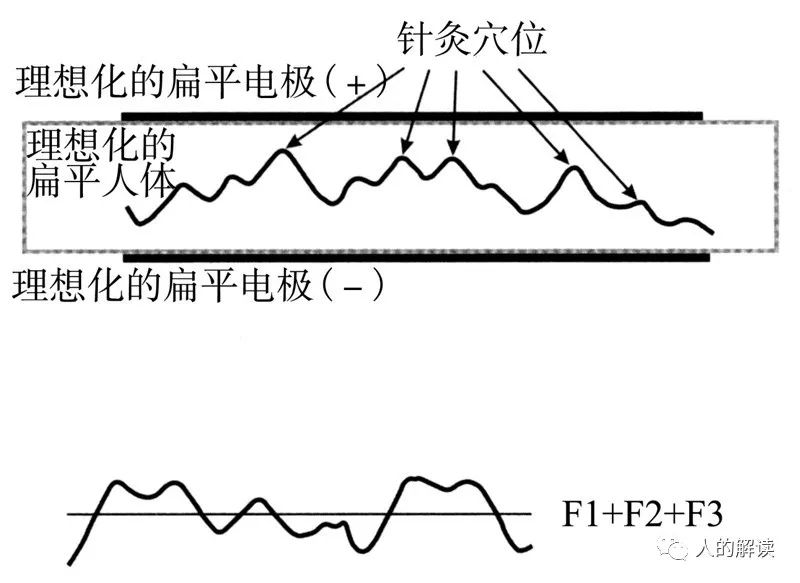

揭秘经络的电现象》中提到,所谓的经穴“皮肤电阻测量”,测的是人体的内电场强度分布。这种内电场的非均匀分布,主要是由电磁驻波的叠加产生的,是一种立体的干涉图。这种高低起伏的波形,是一种很复杂的波,也是有多种波叠加在一起形成的。

麦克斯韦的电磁场理论指出,变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场,电场和磁场在空间的交替传播就形成了电磁波。这就意味着,经穴的电测量,本质上测的就是电磁波。而且,多种电磁波在体内形成了三维驻波,驻波的波峰则就是经穴的位置。

我们从现代生物学和物理学的知识中也早已知道,当人体内组织在振动,以及神经脉冲在传递时,都会发出大量的电磁波,就如心电图和脑电图所记录下来的波。科学家也知道,当组织、细胞、分子等振动时,也会发出大量的电磁波。

这些电磁波在人体这个谐振腔中,也会形成驻波和驻波叠加而成的干涉图案,也就是肉眼看不到的空间结构。这种肉眼看不到的空间结构又决定了身体内和身体周围能量的空间分布。而这种能量的空间分布又反过来影响到身体的生理、生化功能,这就是经络系统功能的本质。至于人体的十二正经、八条奇经、三百六十五络,那就是不同等级的能量线了。

所以,人体内的“电磁波世界”、“电磁波结构”和“能量分布”等,都与针灸、气功等等许多整体医学中的神奇现象紧密相关。