|

三分钟版本: Sensation(感觉):刺激作用于感觉器官反映了外部世界的物理刺激的客观属性。 注:这里的感觉和中文语境里要表达的“feel”,“think”不一样。 Perception(知觉):反映了物理刺激开始进入我们的意识,从生物物理层面转到心理层面。 注:感知感知先感后知,用“看”和“见”的关系去理解。 Cognition(认知):指的是物理刺激在进入意识后,高级脑区将个体的经历、记忆和情感等高级功能调用起来理解物理刺激。此时在物理刺激的基础上,加入了主观的认知。 Attention(注意):注意通俗说是减少与行为无关信息的处理,使得与当前行为直接相关的的重要信息占有大脑的主要加工资源,从而获得信息最为有效的处理和表征。

Consciousness(意识)和Visual-awareness(视觉意识):对于意识的定义描述非常模糊,人们通常用视觉意识去进行探讨视觉意识的神经基础是什么,视觉意识的机制是什么。 ————————————————————————————————————————

看了一圈答案都没有从电生理的角度来理解的,大家多是从心理学,心理物理的角度来看。这里我就补充一个电生理的角度。由于视觉系统是最为复杂的、接受信息量最大的、研究最为透彻的系统,我们接下来的介绍主要集中在视觉上,主要是以人和猴为研究对象。 ———————————————————————————————————————— 1 视觉是一个建构的过程We are so familiar with seeing, that it takes a leap of imagination to realize that there are problems to be solved. —Richard L. Gregory, Eye and Brain, 1966 我们总是能很快速看清物体,而且很稳定,不费吹灰之力。这让我们想当然的认为我们的视觉就是客观物体的反应。桌上有个苹果,我的眼睛就能很快看到苹果,不管你让我从哪个角度看,光线暗一点也没有问题。反正我能清清楚楚,明明白白地看清楚桌面上的苹果。另一方面,成像技术迅猛发展。人们总是将相机拿来和人眼作比较,用相机来理解人眼。常见的比较是,xx相机像素多少多少了,快超过人眼了。猛啊!然而,人脑视觉和相机成像机制不太一样,对比的意义其实不是很大。

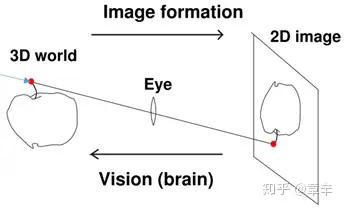

图 1 相机成像和人脑视觉

来看图1(Zhaoping, 2014)。从左边3D现实世界的苹果,透过晶状体,在视网膜上成了倒像。将3D世界的光成像在2D平面上。其实,这个过程和相机成像是一样的,都是点对点的映射。到此,(粗略地说)相机也许就结束了。然而对于视觉(下面专指人脑视觉,区别于计算机视觉等视觉大类)来说,只是最初的第一步。要说人脑需要200ms来看清一个物体的话,3D转2D这个过程只走了10ms不到吧。耗时更多,当然干了更多的事情。人脑在识别物体的时候,会将物体和背景相分离,将物体的形状和运动相分离,将这些信息用不同的脑区进行动态的编码,最后再动态的整合起来。 搞视觉的人,都喜欢把视觉分为三个阶段:低中高三个阶段。

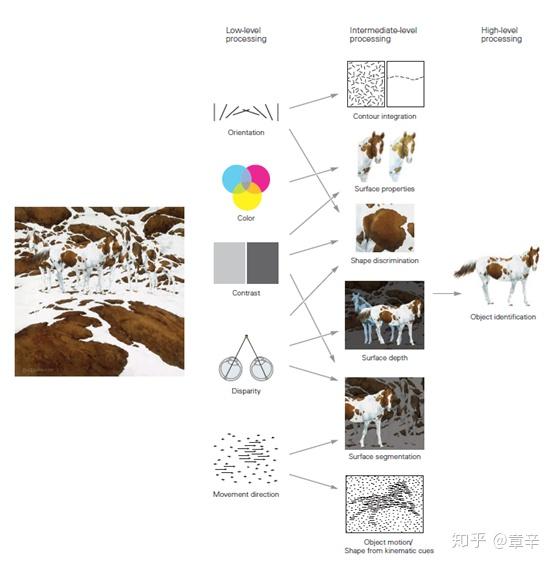

图 2 视觉理解的三个阶段我们来看具体过程。下面用上面的图2(来自Principles of Neural Science的图)来叙述其过程。我们给人眼看一张雪地里的马马。3D转2D成像在视网膜上。在视觉的低级处理过程,图像的朝向、颜色、对比度、视差,运动方向等信息分别被不同细胞给编码。比如在大脑的V1区域,喜欢水平朝向的细胞看到水平的小线段,持续放电;喜欢运动的细胞,看到马尾巴一甩,非常兴奋,非常来电。在视觉的中级处理过程,大脑形成了轮廓线的概念,形状的概念,表面的概念和物体运动概念等信息。例如在V4脑区,编码轮廓的细胞看到了马背部的线条,非常兴奋,发放很高。在视觉的高级处理过程,脑区有了“马”这样一个概念。如在大脑中的IT区有物体的概念,能独立的编码眼睛看到的马。 机智如你,读到这,就大概能有个感受了。和相机不一样,视觉在处理物体反射进眼睛的光线的时候,还很智能的顺带理解了光线背后的意义。 然而到这里,我们任然无法知道小标题的意思,也即为何视觉是一个建构的过程?按照上面的3D转2D的过程,和之后的视觉理解的三个阶段也无法解释“建构”的过程。受传统的经验主义哲学的影响,人们普遍会用原子论的思路来看待这样的过程,人们认为从一个小线段开始,加和在一起成为轮廓线,线段加和形成形状,加上纹理颜色,加上运动,通通加上,就有了我们看到的“马”,这样的思路一直是经验主义下人们的共识。直到康德的出现才打破了原来的局面。康德认为知觉是动态的、有创造性的、是建构性的。(写到这里,对于组里拿着973的钱搞研究,去支持唯心主义康德的行为,我慌得一匹。)而且这种想法在近半个世纪里,越来越多被神经科学家给接受。下面我们以一个简单的例子来说明(Zhaoping and Jingling, 2008),我们对于视觉的认知是依赖于语境(context)和经验的(experiment),是建构的。

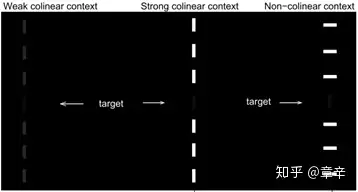

图 3 在不同背景中检测是否有一根垂直的微弱的小线段在图3中从左到右依次是:实验一:弱对比度共线线段;实验二:强对比度共线线段;实验三:非共线线段。被试需要做的是在三个实验中分别判断在中间目标的位置,是否有一根小线段。当然,目标小线段的对比度会在知觉阈值附近调节,以便于得到被试的心理曲线(psychometric curve)。被试的实验数据说明,在弱对比度共线线段的背景下,也就是左边第一个实验,被试更倾向于回答看到了一个小线段。 这个结果能说明了什么呢?感觉没什么意思嘛。不,细想你就会发现里面的深意。在刺激相同的情况下,人们在实验一更倾向于看到了刺激(其实此处也说明了sensation和perception的区别,不同实验sensation一致,perception却不同)。为什么会这样呢?因为人们在之前的自然环境中看到过太多这样的场景,在斑马线上,在数学作图的虚线上,用贝叶斯的思路来理解大脑的话,人们会更倾向于选择在模模糊糊的情况下自动将目标位置的小线段给补充上去。也就会更容易回答看到了一根小线段。这里所说“自动”,其实就是人们在看到自然场景的时候,是建构性的,用自己大脑中感知到世界去对外在感知到的世界进行“脑补”。这也就是这一小节想讨论的“视觉是一个建构性的过程”。至于更深的问题,比如,这一建构过程发生在什么脑区?时程是怎么样的?大脑是如何动态的建构的等等大问题,人们现如今已经有了不少认识,可是我还太菜就吹不动了。 2 Sensation和perception的关系在前面的心理物理实验中,我们已经有一个认识:视觉是一个建构的过程,我们看到的世界是融入了语境,融入了我们自身经验的世界。在接下来的第二节,我们再用两个实验,从心理物理和电生理两个角度去理解sensation和perception的概念。 2.1 行为层面我们先看实验刺激:

图 4 轮廓线刺激

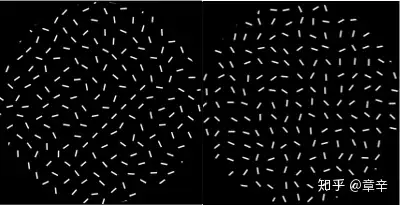

看到了什么? 快速一看,貌似看到了左边的pattern里面有一个倾斜的轮廓线(contour)。然后我告诉你,右边的pattern里面也隐藏了这样的线段,不信你回去看看。

确认好像确实是存在一条倾斜相反方向的线段。这样一个简单(不严谨,嘘)的心理实验,就可以说明在我们发现轮廓线的过程中,包含着两个过程:sensation和perception。 对于左边的刺激,非常的显著,我们一眼就“看”“见”了。对于右边的刺激,我们第一眼“看”,并没有“见”,我再告诉你里面和左边一样,右边也有一个轮廓线。你再回去看的时候,又进行了一次“看”,最后“见”。很有意思的是,中文和英文语境都有一样的词汇。在中文里,有“看”,有“见”;在英文里,有“look”,有“see”。我是这样理解的,或许在文明形成的过程中,语言形成的过程中,人类发现单一的一个“看”,或者单一的一个“见”,并不能刻画我们的两类行为,所以慢慢有了“看”和“见”两个概念。但是由于我们太熟悉了,或者日常中的物体太显而易见了,我们常常忽视了其中是可以分为两个过程的。 这里再总结一下,Sensation(感觉)是刺激作用于感觉器官反映了外部世界的物理刺激的客观属性。但是感受器官的信息并没有传到上层,没有被高级脑区给读取。可以用麻醉去理解,麻醉的身体,感受器官是能编码刺激的,但是人们却没有意识到。而Perception(知觉)反映了物理刺激进入了我们的意识。我们能清楚汇报说,我们看到了刺激。 2.2 神经元层面 看了一个简单(bu yan jin)的心理实验,恩,我们是正经科研,来看一个严谨的工作吧 (Li et al., 2008)。这是一个动物的电生理实验。 我们先来看一下实验范式。

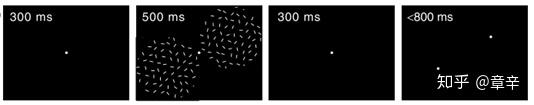

图 5 contour detection实验范式

首先是猴子盯着注视点300ms,然后刺激出现,500ms,这时段猴子任然盯着注视点。之后又是300ms的盯点,之后是决策阶段,猴子用眼睛扫向有轮廓线(contour)的位置,如图猴子应该扫向左下角,因为在第二个frame里面,contour出现在左下。

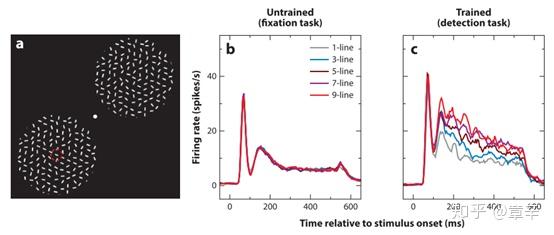

图 6 神经元反应数据

图6,a图表示了扎到的V1细胞的感受野,b图是被动注释的反应,这里不多解释。 我们着重来看c图:这是一个神经元发放率随着刺激呈现变化的图。我们可以看到在0时刻之前,细胞发放率很低;在0时刻刺激出现;经过一段时间细胞开始反应,曲线开始上抬;大约50-60ms细胞反应达到峰值(此处称为initial peak);之后细胞反应开始回落。这一段过程是对于细胞来说更多的是一种外来刺激驱动下的反应,细胞编码的是外来刺激的物理属性。可以看做是sensation阶段。之后由于adaptation的作用发放率下降,经过一段时间后,来自反馈连接,水平连接的信息传回V1的细胞。细胞的反应在100ms以后能区分不同长度的contour(要注意灰线为1-line,等于没有contour),也就是从此细胞可以表征有没有轮廓线,基于理想观察者的话,在此阶段,细胞能perceive刺激里面有没有轮廓线。也即是这一阶段细胞的反应更多的可以看成是perception的阶段。 3 Cognition第二部分,简短的从行为和电生理的角度介绍了sensation和perception。后面该讲cognition了。sensation、perception和cognition其实是一脉相承的东西。他们之间的变化可以理解为,从更多的客观(objective)过渡到更多的主观(subjective);从更多的生理物理(physiological)(physical)过渡到更多的心理(psychological)。

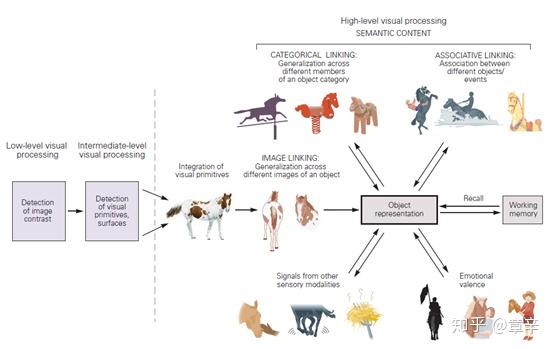

在第一部分图2提到了视觉理解的三个阶段。其实在第三个阶段,视觉高级过程,并不是提取出一匹马来就结束了,还牵扯出无数的过程,这些过程的总和就是认知(cognition)

图 7 认知过程(以视觉为例)来康康图9。我们在虚线右边整合出来了一匹马,很爽,视觉该结束了吧。不不不,才刚刚开始。对于一匹马的表征,我们会把图像从2D转为3D(正好和照相机的3D压缩为2D相反),我们可以感知到不同角度的马,马的头是什么样,马的大屁股是什么样;我们可以从语义的角度理解不同的马,有旋转木马,有积木马,我们可以理解马可以干不同的事情;我们也会和工作记忆联系起来,是不是刚刚我骑着一匹马来着?我们也会和我们的情绪联系起来,小时候是不是被马踹过,看到马就心虚;我们还可以整合不同模态马的信息,马摸起来怎么样?马蹄声音怎么样?马粪的气味怎么样?可以说在高级过程,大脑的所用功能都参与进来了,非常非常复杂! 看到这里,你还觉得你看到的是一匹马吗?

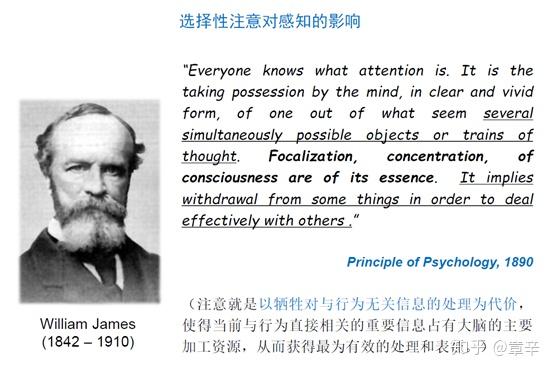

4 attention 大家都最求高效,然而我看到的William James的一个表述,我认为对于我们做事更高效有很好的启发。著有The Principles of Psychology 的William James,是心理学的上的集大成者,在那个时代的洞见,今天看起来任然是非常正确的。他说道:“My experience is what I agree to attend to。”一个人的注意力放到哪里,就会决定了他有什么经验经历,而这些经验经历又反过来影响他看待世界的方式,这些经历汇聚成了他的人生。根据老William的看法,你想过什么生活,就调整更多注意过去,求仁得仁嘛。

图 8 西方与我国移动互联发展差异原因

微信、微博上的红点无时无刻不抓取着我们的注意。在这个信息爆炸的时代,每时每刻都有大量的信息需要我们的大脑来分析和处理。然而我们又清晰的意识到,我们的注意是有限的,注意也是一种宝贵的资源。巨大的信息和有限的注意这对矛盾逼迫大脑将注意资源导向与自身目的与行为密切相关的重要信息上来。这是大脑处理信息的一个基本原理。对于我们而言,更多的去了解自身的注意是什么,对于如何更好的调用注意,我想是有益处的吧。

图 9 注意的介绍

注意这个概念非常广泛,心理学在讲,神经科学也在讲,各家还有各家的地盘,纵横交错。然而很经典的一个提法,还是William James在他的书里面提到的:注意就是以牺牲对行为无关信息的处理为代价,使得当前与行为直接相关的重要信息占有大脑的主要加工资源,从而获得最为有效的处理和表征。(恩照抄了一遍上面的文字)刚刚接触心理的朋友可能很难理解,觉得各方有各家的提法,为何不搞一个准确的定义,就和数学定义一样,搞一个精确的描述。定义的精确与初学者入门的门槛这样是一对不可调和的矛盾。总之,在历尽千帆之后,再回来看老William的表述,你会发现真特么准确,就是这个模糊的感觉,说到了心坎上。 下面列出注意的大致分类,可以自己看看。

图 10 注意的分类

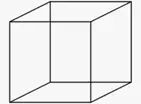

解释一下上面的几幅图吧。第一幅是莱昂纳多的眼睛,人的眼睛和注意高度相关,很多时候人眼往哪看便是将spatial attention(作用对象的)投向了何处。悄咪咪说一句,人眼及其擅长捕捉他人的眼动改变,所以偷偷看妹子很容易被发现啊!第二幅是万绿丛中一点红,红花就变得非常显著,时刻抓住你的外源注意力exogenous attention(起源)。第三幅是可怕的毒蛇,人们看到或者听到声音,大脑就会进入vigilance(作用方式)的状态,也是作用方式的一种注意。 5 Visual-awareness and Consciousness对于意识(consciousness)的研究就是非常模糊了。因为人们很难说清楚意识是什么,也是啊,注意已经很难描述了,意识是在注意之上的,可以说是最终极的目的了。关于意识的探讨,古今中外都有很多,近几十年神经科学上的讨论也有不少,可以给出一些关键词感兴趣的自己看了,因为我觉得探讨意识太空泛了,不是现在技术手段能很好进行探讨的。有诺奖click的The Astonishing Hypothesis;有Zeki, S.(2001).的Annu. Rev. Neurosci;有Chalmers,2002提的理论上的文章等等。 但是大家比较认可的还是去研究visual awareness,这两者的差别可以细致体会。常用的实验范式是用双眼竞争来研究视觉意识。常用双稳态的范式,观察不同脑区的反应。双稳态的实验是指:给被试看具有歧义的刺激,比如Necker立方体(两种前后关系),被试意识到的立方体形状会此起彼伏的转换,同时观测被试的脑活动,以此来研究视觉意识的神经基础,和可能的脑机制。

图 11 Necker立方体6 References- Principles of Neural Science

2. Li, W., Piëch, V., and Gilbert, C.D. (2008). Learning to Link Visual Contours. Neuron 57, 442–451. 3. Zhaoping, L. (2014). Understanding vision: Theory, models, and data. 4. Zhaoping, L., and Jingling, L. (2008). Filling-in and suppression of visual perception from context: A Bayesian account of perceptual biases by contextual influences. PLoS Comput. Biol. 4, 1–25.

|